正文

。由此我想象唐德刚的影像,应是在清风朗月的皎皎夏夜,摇蒲扇,喝酽茶,说晚清七十年之评书的邻家老人。后来见他的照片,亦作如是观。

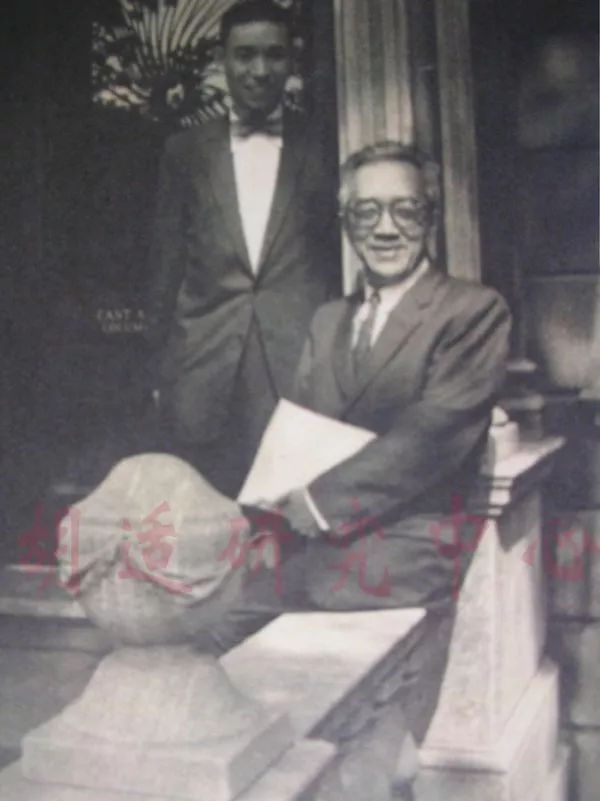

1958年胡适与唐德刚合影于哥伦比亚大学东亚研究所前

读唐德刚的书,我曾做过一个对比:历史学家的著作大致可分为两种,一种坚持价值中立,极尽冷若冰霜的客观叙事,仿佛要拒读者于千里之外;另一种则因作者书写的热烈、生动,笔端常带感情,令读者身临翻云覆雨、跌宕起伏的历史之境。唐德刚自然属于后者。周策纵为《胡适杂忆》作序,称唐德刚“行文如行云流水,明珠走盘,直欲驱使鬼神”,这种写法,会不会由于作者的情感介入过深——如唐德刚常常“痛快淋漓到不能自拔”——而损害历史的可信度呢,是谓“可爱者不可信”?周策纵解释道:“我们不可因他这滔滔雄辩的‘美言’,便误以为‘不信’。德刚有极大的真实度,我们最好在读他所说某一点时,再看看他在另一个所在说了些什么,要看他如何从各种不同的角度,尽情极致、穷态极妍地描绘和辩论,如此,你才能更好地把握到他的真意。”或者用唐德刚自己的话说,他一直秉持胡适“有一分证据说一分话,有九分证据不能说十分话”的治史原则,“褒贬古人,月旦前贤,虽每以轻松语调出之,然十思而后言,语轻而义重,亦未敢妄下雌黄也。”

(《晚清七十年》大陆版自序)

唐德刚的历史书写,更重叙事,从故事中见真章,从小节处见大略。这与我们熟悉的理论化研究简直大相径庭,唐德刚似也不大相信、讲究什么历史理论。不过在其晚年,回顾治史生涯,他还是提出了转型论与历史三峡之说。当然,以其转型论建构之粗疏,照旧谈不上理论体系,我更愿意将之理解为一种历史关怀与现实情怀。在此多说一句,窃以为历史并无哲学、规律可言,所谓历史哲学、历史规律,不过是历史学者的迷津与政治家的把戏,许多时候与宗教骗子的神道设教并无二致。基于此,与其看唐德刚论“转型期”与“启蒙后”,还不如看他考证“天王

(洪秀全)

的性变态”。

一言以蔽之,唐德刚的大智慧在小处,而非大处;在细节,而非整体;在胸怀,而非理论。就像张爱玲说胡兰成的论文,“这样体系严密,不如解散的好,我亦果然把来解散了,驱使万物如军队,原来不如让万物解甲归田,一路有言笑”。唐德刚的了不起之处,端在于读起来“一路有言笑”。

二十年前,余英时悼念其师钱穆,称其“一生为故国招魂”。唐德刚对故国尤其传统文化的情感,也许不比钱穆激切。我亦不敢掠美前贤,姑且题名曰“一生为历史招魂”。可以断言,正是唐德刚这些妙趣横生的历史著作,打碎了多少读者被禁锢的头脑,唤醒了他们对历史以及对未来的兴致。往大了说,唐德刚驱散了极权主义的幽灵,招来了自由主义的新魂。