正文

由此,整个荷兰的殖民地开拓史,几乎可以被概括为对葡萄牙殖民帝国的侵蚀,资源丰富,且位置重要的东印度群岛,是荷兰人争夺的重中之重。公元1603年,荷兰海军在马六甲海峡击败葡萄牙舰队,标志着荷兰人取得了东印度群岛的主导权。接下来,荷兰人先从葡萄牙手中夺取了香料群岛(马鲁古-班达群岛)的贸易权,并将荷属东印度的政治中心,设立在了爪哇岛的西端、今天的印尼首都雅加达。

17世纪中,葡萄牙在东方航线上的最重要两个支点:马六甲海峡上“马六甲城”(公元1640年)、好望角的“开普敦”(公元1652年),相继落入了“海上马车夫”手中。后者因为气候宜人(地中海气候),成为了荷兰人海外移民的首选之地,并形成了今天南非最大的白人群体——布尔人。只不过,江山代有才人出,各领风骚数百年。一度受荷兰主导的马来半岛、南非,最终都成为了大英帝国的殖民地。

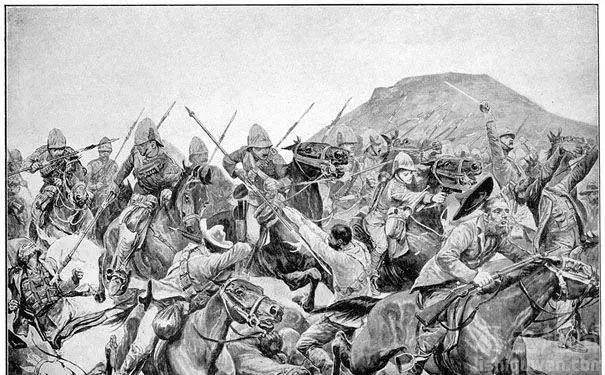

南非布尔战争

荷兰与葡萄牙在17世纪的博弈,甚至一路延伸到了中央之国的领地。在16世纪最初的20多年间,荷兰人曾5次对澳门展开军事行动,但都未能从葡萄牙人手中夺取这个重要支点。与葡萄牙争夺澳门未果后(公元1624年),荷兰人转而将目光投向了台湾。后面的事情,相信大家都有所了解了。郑成功最终从荷兰人手中夺取台湾,并从地缘政治层面,将台湾岛纳入了中央之国核心区的范畴。

葡萄牙人和荷兰人,在澳门及台湾的活动,后面会有专门章节加以解读。现在我们回到最初的问题上来,那就是荷兰人在亚洲尤其是南洋的扩张,对华人海外移民的动向有什么影响。后人总结西班牙后来的失败原因,很大程度会归结于竭泽而渔的“掠夺”开发模式。比如对印加帝国的掠夺,以及黑奴隶的高消耗使用模式。这就好像在原始农业时代,烧荒的方式即能平整土地,又得到了种植农作物的肥力。然而待肥力耗尽之后,如果不想个可循环的方式养土的话,就只有换个地方继续烧荒了(这种原始农业模式被称之为“游耕”或者“迁移农业”)。

在伊比利亚双雄联手打开新世界窗口时,新世界就仿佛是一片可供无限“烧荒”的原始森林。然而这种原始资源量再大,也终有消耗殆尽的一天。更何况随着时间的推移,试图分一杯羹的竞争者也会越来越多。与后来资本起主导作用的荷兰、英国模式相比,西、葡两国对殖民地的权力主导模式,的确存在很大的资源浪费。一切都有如农业进化过程中,粗放农业模式最终被精耕细作模式所取代一样。