正文

先前的神经科学研究通常依赖于分离的不同装置

,包括用于实现光遗传学功能而注射病毒载体的微针阵列、负责光传播的光纤以及用于记录的电极阵列,这极大地增加了系统复杂性。此外,还增加了不同装置之间棘手的对准步骤,而这种对准在实践上可以说是“凭运气”。Anikeeva说:“如果有一个全功能(do-it-all)装置能够将所有这一切全权代劳,那真是太好了。”

经过多年的努力,该团队终于成功开发出这种全能(do-it-all)装置。Anikeeva说:“它(纤维探针)能将载有视蛋白的病毒直接递送至细胞,然后施加刺激并记录其反应活性,并且因其足够小的尺寸以及生物兼容性,还能够保留很长时间”。

研究者称:“鉴于每根纤维尺寸都很微小,

所以我们有可能使用多根纤维来观察大脑活动的不同区域。

”初步测试中,研究人员同时在两个不同的大脑区域放置纤维探针(根据不同的实验改变放置的区域),并测量大脑活动响应从一个区域传输到另一个区域需要耗费多长时间。

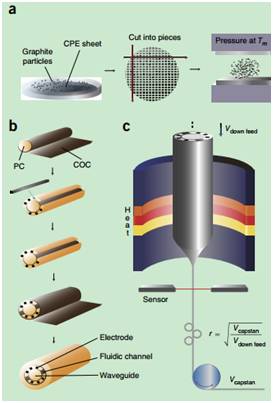

(a)石墨(graphite)/导电聚乙烯(CPE)复合电极(gCPE)制作过程示意图。(b)多功能柔性聚合物纤维探针组装过程:包括石墨/导电聚乙烯(gCPE)复合电极、聚碳酸酯(PC)波导芯层、环烯烃共聚物(COC)镀层、中空流体通道等。(c)纤维制作过程。图片来源:Nature Neuroscience (2017)doi:10.1038/nn.4510

这种多功能纤维探针的制作关键在于开发一种既能保持柔性又能传输电信号的导电线。经过大量的研究,

该团队设计出一种掺杂石墨鳞片的导电聚乙烯(polyethylene)复合材料

:首先将聚乙烯制成层状,撒上石墨鳞片,然后将两层相对压合在一起;然后在加入另外一对压合层,再次压合;不断重复上述过程直到获得最佳导电线。

该团队成员之一、材料科学与工程学院的研究生本杰明·格雷诺(Benjamin Grena)将这个过程称为制作“千层酥”(又称拿破仑酥)。该方法将聚乙烯这种聚合物的导电性提升了4到5倍。Park称,“反之,这同样也会使电极的尺寸减小至原来的1/4~1/5。”