正文

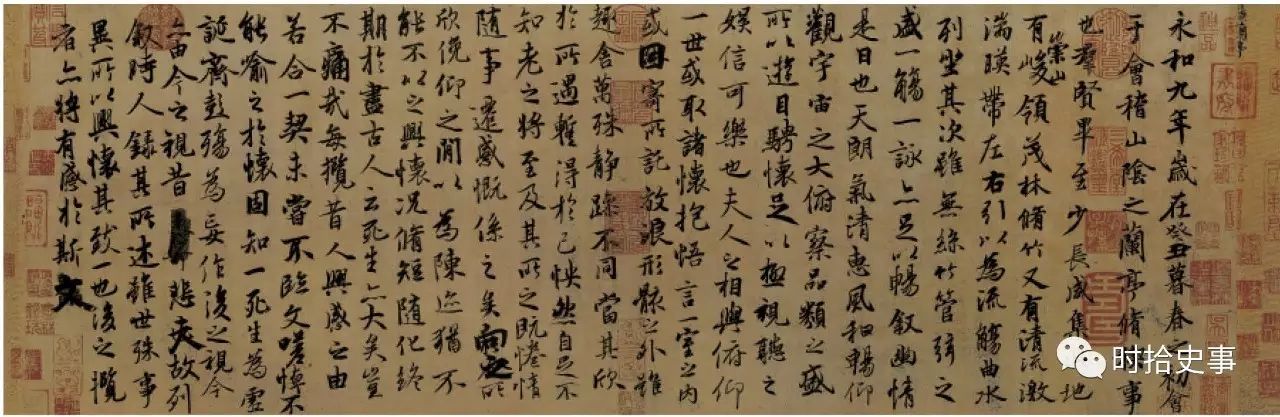

庾亮病死时,正是王、庾两家争夺江州控制权的斗争白热化的时期。在东晋的版图格局中,江州位于联系长江防线上下游的中枢地位,同时也是拱卫建康的战略要地。庾亮在世时,以征西将军、开府仪同三司、假节,都督江荆豫益梁雍六州军事,领江荆豫三州刺史,牢牢控制着江州。庾亮死前,已预见到自己死后江州的权力真空将会被王氏侵入,于是举荐王羲之为江州刺史,作为缓冲或过渡,因为王羲之既是王氏家族成员,又不是王氏家族利益的积极代表者,当是各方面都能暂时接受的人选,有助于为庾氏势力争取时间重新部署,避免在庾亮死后不久就使斗争激化。

因此,王羲之受任执掌江州,一方面是他确实如庾亮所举荐的“清贵有鉴裁”,另一方面则是充当了王、庾两家争夺江州控制权的缓冲工具。王羲之任职江州,名义上是一方首吏,实际其主要任务是缓和两家矛盾,使冲突不至于激化,因而带有过渡性质。

果然,一年之后的咸康七年(341年),王羲之的堂兄王允之就接替了江州刺史一职。王允之是当时王氏族中难得的将才,以王允之坐镇江州,足见王导等王氏领袖对江州的重视。但在同时,庾怿接替了王允之原任的豫州刺史的职务,可以说王导是拿豫州来换得江州,由此亦体现江州之重要。

王允之常常处在与庾氏势力争斗的第一线,与庾氏的关系极为紧张。王允之到江州之后,两家的矛盾果然迅速激化,庾怿甚至企图毒杀王允之,因事情败露而自杀。此后又有庾冰调王允之任会稽内史而王允之拒调的事件,最后因王允之病死,庾冰亲自出镇江州,这才把江州重新收入庾氏囊中,其中过程十分曲折。相比之下,王羲之任江州刺史时江州的局面十分稳定,可见王羲之确实发挥了居中缓和两家矛盾冲突的特殊作用。

王羲之虽然被免去江州刺史,但仍保留着宁远将军的军职。宁远将军属于“杂号将军”,没有具体职掌,

所以这一段时期王羲之又恢复了清闲的生活,从江州回到了久违的建康

(此前分别在芜湖、武昌、临川、江州任职,时间约7年)。在他回到建康的第二年(咸康八年,342年),晋成帝崩,其弟晋康帝即位,会稽王司马昱以皇叔之尊,与庾亮之弟庾冰共同辅政。司马昱积极起用他所熟识的士族人物,以排挤庾冰,并对抗正在崛起的桓温家族。司马昱和王羲之是老朋友了,故而屡次以吏部尚书、侍中等要职征召王羲之,均被拒绝。在经历了戎马倥偬的繁忙之后,王羲之似乎更喜欢这种有职无责、优游卒岁、光领工资不用上班的生活。

《世说新语》载王羲之曾与谢安共登冶城(东吴时期制造兵器的地方),王羲之感慨说:“今四郊多垒,宜人人自效,而虚谈废务,浮文妨要,恐非当今所宜。”谢安则反驳:“秦任商鞅,二世而亡,岂清言致患耶?”这一故事很可能就是发生在王羲之卸任江州、回到建康的几年期间。此时庾翼正积极准备北伐,而王羲之对庾翼北伐之举是赞成的。北伐需要动员全国之力,是一项巨大的工程,王羲之虽然没有积极投身北伐活动,但他仍担任着宁远将军这一军中职务,多多少少也参与了一些准备工作,由他说出“宜人人自效”的话是合理的。而谢安则年方二十五六,正是年少轻狂的时候,他运用诡辩术对王羲之反唇相讥,也很符合此时的情景。

永和元年(345年)穆帝即位后,庾冰也病死了,司马昱开始独掌朝政。当时琅琊王氏、颍川庾氏势力都走向没落,正在崛起的政治势力是桓温为代表的谯郡桓氏。为了抗衡极具威胁的桓氏,以司马昱的代表的宗室、外戚势力有意拔擢一些士族人士与桓氏对抗,尤其重用陈郡殷浩,以其为建武将军、扬州刺史,参与朝政并积极准备北伐。

殷浩与王羲之的关系也不一般。《世说新语》载殷浩称赞王羲之:

“逸少清贵人,吾于之甚至,一时无所后。”

对王羲之评价极高。王羲之卸任江州刺史之后,一直处于只带“宁远将军”空衔的闲散境地,朝廷征之为侍中、尚书,皆不就,大有从此逍遥山水的意思。但是殷浩一纸书信,就把王羲之请出来担任护军将军。王羲之在回信中说:“若不以吾轻微,无所为疑,宜及初冬以行,吾惟恭以待命。”语气谦和友善,与对待王导劝其出仕的态度大不相同。

护军将军是禁军高级将领,统率着独立的营兵,为禁军“六军”之一。护军将军的名称很有讲究,“资重者为护军,资轻者为中护军”,王羲之任“护军”而非“中护军”,说明他在朝廷眼里已是履历丰富的“资重者”。护军将军的职责包括“主武官选”等等侧重于人事、思想、教育的工作,颇类似现代我国军队的政委。王羲之到任后曾发布过一道《临护军教》,“教”是高级军政长官发布的命令,所谓“临护军教”即王羲之到任护军将军一职后首次发布的命令。命令中并未提到军事问题,他所关注的主要是对“老落笃癃”、“不堪从役”、“有饥寒之色,不能自存者”表示关怀和慰问,确实很符合“政委”的角色。