正文

这里所描述的固然是自然界的气候,但更多的恐怕还是对新的社会生活和政治氛围的感受。新生活向他们展开了无限广阔的空间,他们则以旺盛的工作热情和干劲,去拥抱新的生活。作者用了近乎一半的篇幅抒写他们的青春岁月,主题即事业与爱情。这几乎是每个年轻人都曾经历过的人生必修课,区别仅仅在于,他们的事业与爱情带有他们那个时代的鲜明特征。

作者以鲜活、生动的笔墨描述了许多生活细节。先说事业。他们都是热爱文艺的知识青年,都有过参与舞台表演的经历,非常渴望加入文艺团体。而他们的幸运就在于,当年报考文艺团体并不像今天报考中戏、北电这么难,几乎是一考就中。李曼宜还记得当初期待文工团接她去报到时的情景:

“那天,我在家焦急地等待着接我的车,有些坐立不安,听到有人告诉说:‘车来接你了!’

我赶紧跑到大门外一看,愣住了。

完全没有想到,接我的‘车’竟是一辆小毛驴拉的胶轮大车。”

据说这是当时刚从解放区进入北平城的华北人民文工团里唯一的交通工具。坐上毛驴车,行走在北平城的柏油马路上,她很感慨

“心情特别激动”

,她想:

“要记住,我是这样走进革命队伍里来的。”

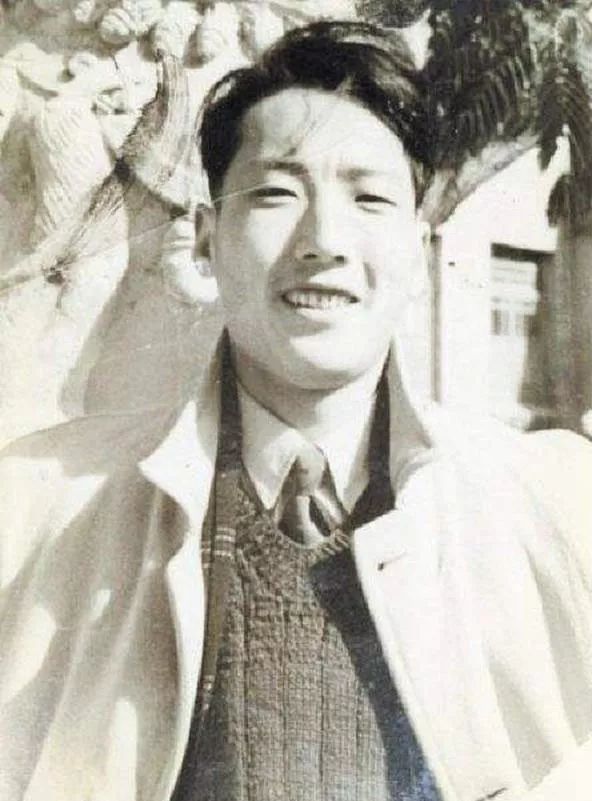

新来乍到,一切都很新鲜。而最新鲜的,莫过于在一片灰布制服中有一个“

穿着紫红毛衣的小伙子

”。

这个小伙子就是于是之,是先于她一个多月加入这个文工团的。这个文工团是北京人艺的前身,此后在中国戏剧领域独占鳌头的北京人民艺术剧院,就是由此几经演化而成的。在这里,他们先是成为同志,继而成为恋人,最终成为夫妻。他们都感谢这种相遇,从而拥有了找到“家”的感觉。对他们来说,这个“家”因而有了两层含义,既是两个人的小家,也是革命队伍的大家。而更多的时候,这两个家其实就是一个家。

不必说他们的“新房”被安排在史家胡同人艺宿舍后院的一个角落里,一间大房子中间打了薄薄一层隔断,便住进了两家人;实际上,直到上世纪的1985年,他们的家还安在首都剧场的四楼上。李曼宜形容于是之当初的感受时这样说:

“他找到了‘家’,从此,就再也没有离开过她。他真心地爱着她,为她认认真真地干了一辈子。”

这个“她”,也许包含了李曼宜,但更主要的,还有他一生钟爱,并为之贡献了所有才智和心血的戏剧舞台。

李曼宜写当年事,真切感人,读者可以直接从这些带着情感和温度的文字中感受到当年的时代气息,以及他们的所思所想,所爱所恨。今年是中华人民共和国建政七十周年,李曼宜的回忆和于是之的日记、书信则把我们带回了当年火热的历史现场。他们饱满的工作热情,积极主动的工作态度,以及对新事物的敏感和好奇,让我想起了胡风的著名诗句:

“时间开始了!

”

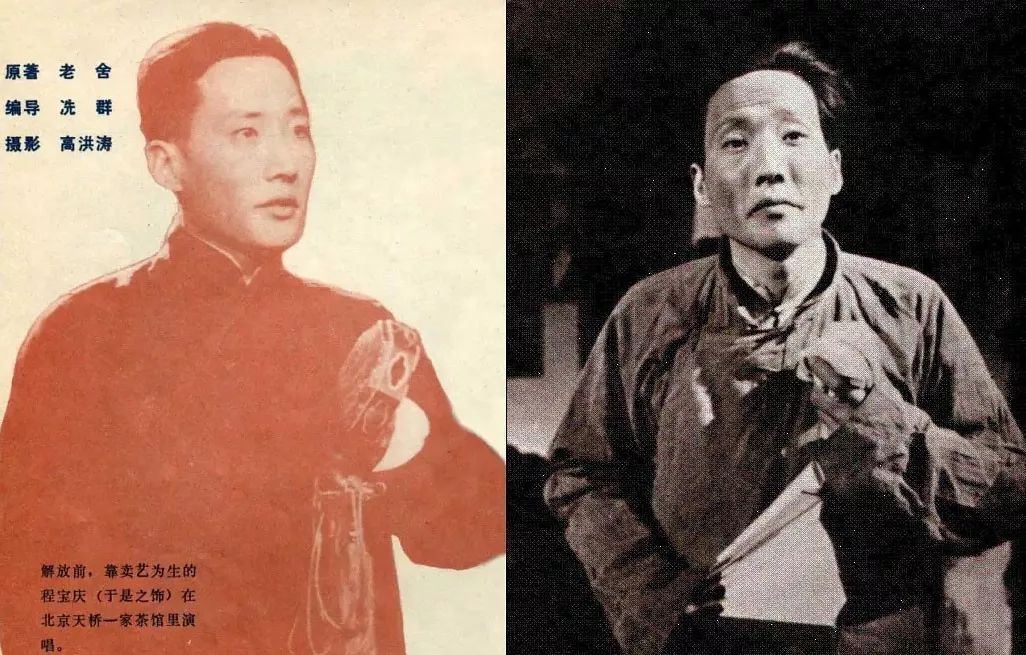

于是之在《龙须沟》中饰演的程疯子,这部老舍原著的作吕,讲述了一个人在旧社会由艺人变成“疯子”,解放后又从“疯子”变为艺人的故事

这里发生的一切都是从未经历过的。她还记得,团里为了让这些知识青年更多地了解工农兵,更好地为工农兵服务,特意组织他们到门头沟煤矿和石景山钢铁厂去演出。艰苦的生活环境和工作环境,都不是他们所能想象到的,但他们视为一种“小小的考验”。在门头沟煤矿,女同志还有炕可睡,男同志则只能“席地而眠”,于是之记下了当时的感受,曰:

“十七个男同志席地而眠,也一妙趣。”

演出场地亦因陋就简,露天一个搭着席棚的土台子就是舞台,他们并不介意,演得仍很投入,工人们也看得津津有味,情绪十分热烈。于是之大为感慨,觉得充实工人们的业余生活,他有着不可推卸的责任。

不必讳言,革命固有其残酷的一面,同时,又有类似宗教信仰自觉追求道德完善的一面。尤其像于是之、李曼宜这样主动投身革命事业的进步青年,往往会在日常生活中表现出强烈的自我约束、自我净化、自我改造的冲动。读“从恋爱到结婚”这一节,于是之留下的那些日记尤为令人感叹。在今天的人们看来,恋爱、结婚纯属个人行为,无论如何也和革命扯不上关系吧?但于是之那时并不这么看。在明确了与李曼宜的恋爱关系后,他竟担心

“因为恋爱而影响工作,担心两个人总是在一起会不会脱离群众”

。他在日记中写下对李曼宜的看法:

“李曼宜群众关系容易搞不好,基本上还是小姐脾气。”

而且希望她

“非改不可”

。另有一天的日记写得更有意思: