正文

,也就是说它们不再平行,而是会相交到一起。

这种平行关系的改变,会造成两个重要的视觉效果

1. 近大远小

2. 向前缩短

“近大远小”我们都理解,“向前缩短”就是那些向画面远方延伸的线条会比实际长度短一些,本质上也是“近大远小”导致的。

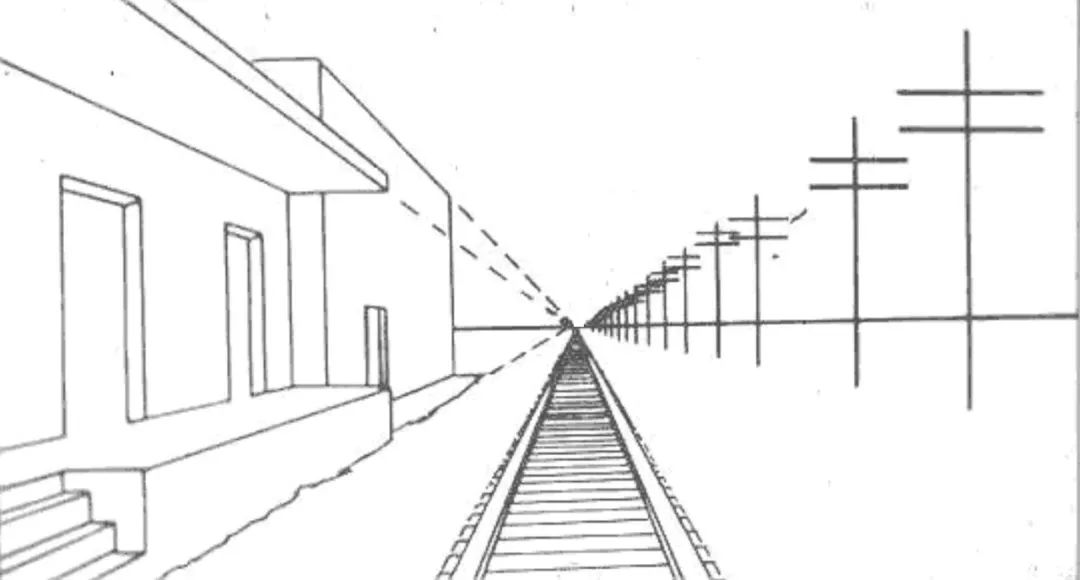

我们用最形象的火车铁路给大家演示一下。

按照“透视法”画出来的火车铁路。

我们都知道现实中火车铁路的两条铁轨必须是平行的,不然火车肯定得出轨……然而在运用“透视法”的画面中,当我们的视线正对着轨道方向时,两条铁轨的距离就会变得越来越窄,最后相交在远处的一个点上。

而这个让平行线相交的点,我们称之为“灭点”(Vanishing point)

,它的意思就是说,视线到这里就消失了,再远的东西就小得看不到了。

由于运用了透视法的画面和人类的真实视觉体验一致,因此这种方法可以为画面带来

更加逼真的空间立体效果

。

“透视法”能带来这么逼真的视觉体验,它到底运用了什么原理?

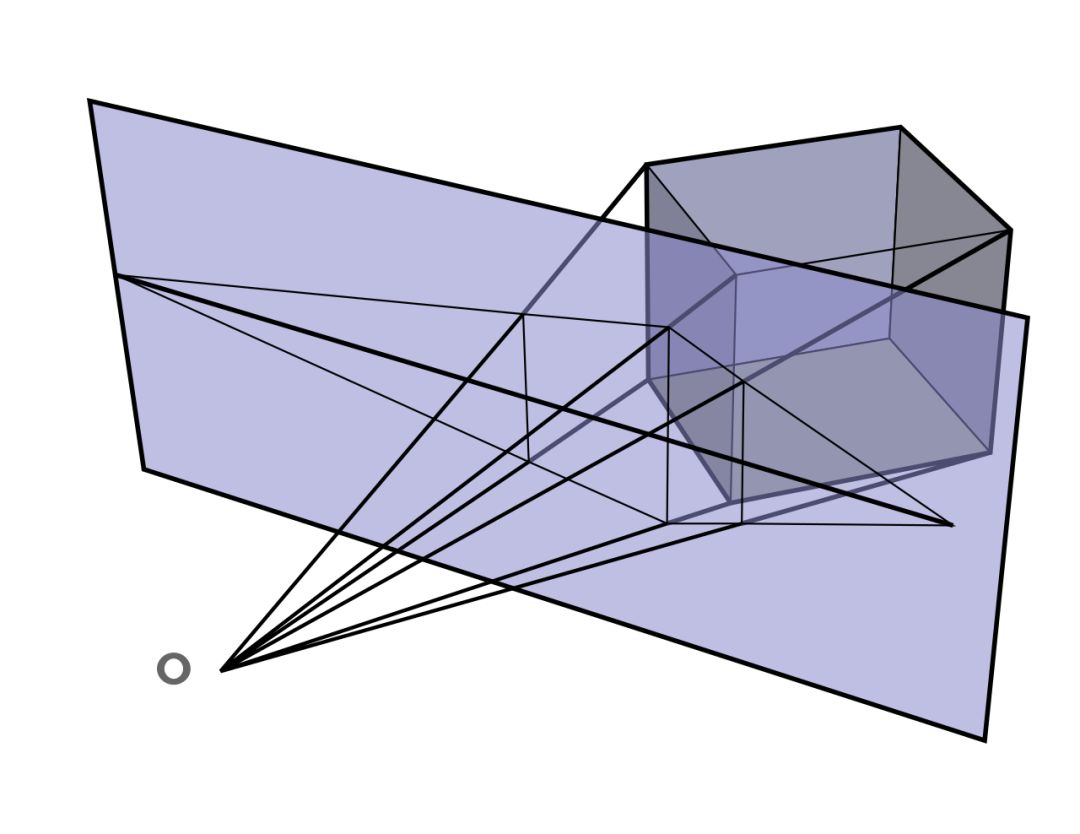

其实道理很简单,“透视法”的前提是

观察者要站在确定的“观察点”(Vantage point)上

,然后假设光线从物体表面出发,穿越了一道作为画面的“图像平面”(Picture plane),然后到达观察者眼睛的位置上。

图示中的圆圈代表我们的观察点,竖立在我们面前的屏障相当于画面,屏障后的物体相当于所要画的对象。

而光线在穿过画面时所形成的焦点,也就构成了一个扭曲变形的图像。这个图像中一些原本平行的线变得不再平行,原来的矩形也往往变成梯形,但却使我们看到了更加真实的有空间感的画面。

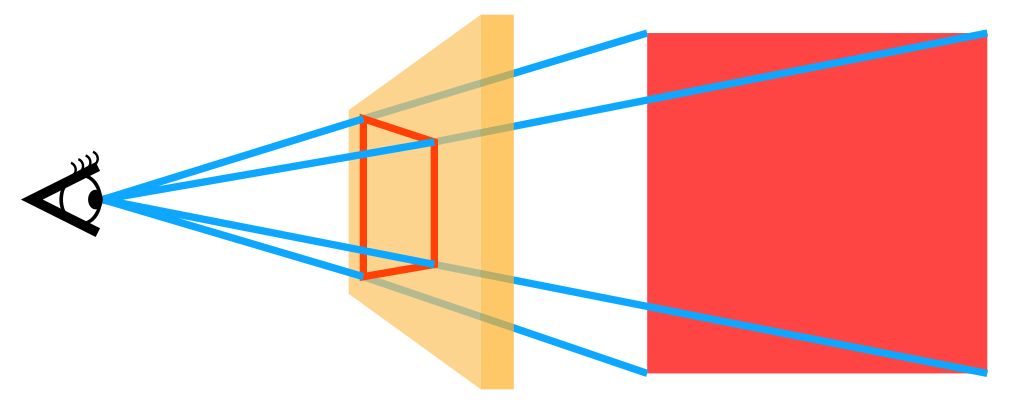

下面这张图能帮我们理解这种变形的过程。

透过黄色的图像平面,原本是正方形的红色图形在画中变成了梯形,但效果变得很逼真。

因此,当画家们使用“透视法”来作画的时候,画面中的景象和我们眼睛看到的空间效果几乎完全一致。就好比我们面前有一扇窗户,我们正趴在窗台上向外看一样。

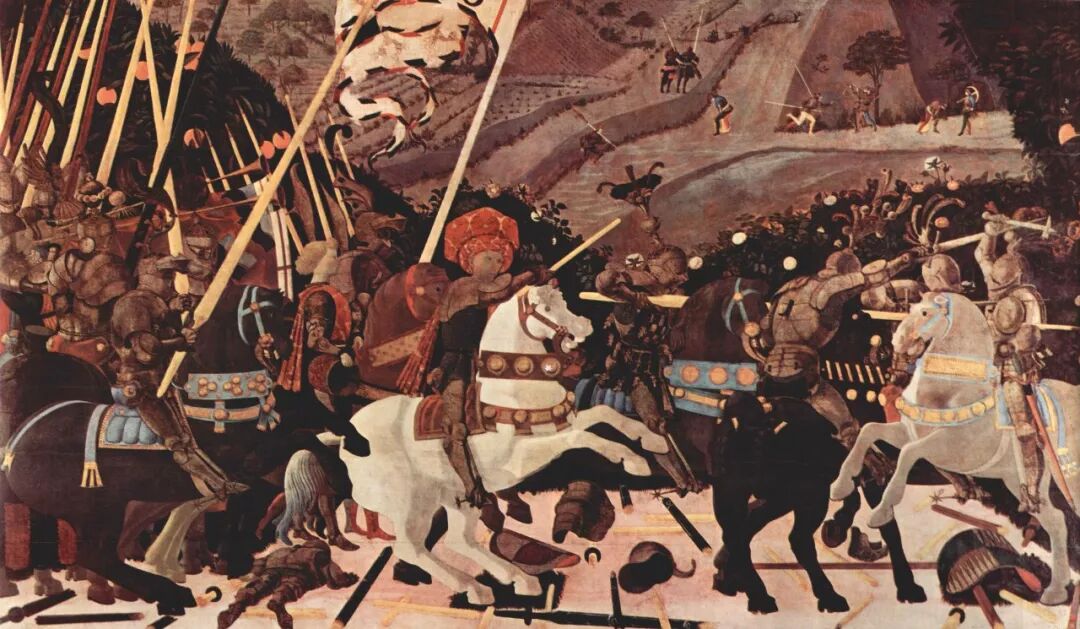

“鸟哥”乌切洛的名画《圣罗马诺之战》,地上掉落的长矛是不是很像上面的火车铁路?这显然是运用了“透视法”,使得近处和远处人物的距离变得很明确,道路的走向和坡度也一目了然。详细介绍在《名画故事》第15章。

既然“透视法”这么厉害,那么它究竟是什么时候出现的?又是何方神圣发明了它?

在古文明遗迹当中,绘画基本上没有任何“透视法”效果,那时候画画的人也不想表现什么空间位置关系,他们的原则是

谁地位高就把谁画得高画得大

。只有人和人的位置发生了遮挡,才能看出来谁站在谁前面。

古埃及壁画《捕鸟图》,一家三口因为社会地位的差异被画出了最萌“身高差”和”体重差”。详细介绍在《名画故事》第2章。

中国作为一大文明古国,绘画艺术起步稍晚,发展成型之后基本上都在使用前面提到的“平行投影”,后来逐渐增加了一些近大远小的尺寸变化。

而且在我国古代,由于绘画大多采用了画卷的形式,因此画幅一般都很长,

没办法设置一个固定的“观察点”,而是采用“移动视点”

,因此也就不可能出现精确的“透视法”。但在近大远小的尺寸控制之下,画面通常也具有了一定的空间效果。