正文

就能在封禅的同时,赢得好名声,名利双收。有点像后来赵匡胤对石守信他们说:“你们贪图富贵,拥立我为皇帝。”说的他不想当一样。

果然,群臣“不依不饶”,再度请求,李世民一看,谦让了四次,可以了,决定准奏。突然,一个人的出现坏了唐太宗的好事。谁呢?猜都猜的到:直言敢谏的魏征。满朝文武,只有魏征和皇帝唱反调,其他人全都同意了。见状,李世民开始质问魏征:

“你不想朕去封禅,是朕的功劳不高吗?”

“高了!”

“德行不够?”

“够了!”

“天下没有安定?”

“定了!”

“四夷没有臣服?”

“服了!”

“庄稼没有丰收?”

“收了”

“符瑞没有出现?”

“现了”

“那朕为什么不能去呢?”

随后,魏征道出了真正原因,李世民无言以对:

“今自伊、洛以东至于海、岱,烟火尚希,灌莽极目。”

归根到底还是钱的问题,唐太宗不比隋炀帝、清高宗,他接手的是个千疮百孔、萧条破败的江山。隋末战乱后,山东地区经济凋敝,人烟稀少,封禅好比千后的奥运会,规模浩大,劳民伤财在所难免,不堪重负的老百姓肯定会揭竿而起。

三十年后,李治问户部尚书高履行:“去年增加多少户口?”

答:“十五万”。

李治又问:“隋朝时有多少户口,现在又有多少?”

高履行说:“隋开皇中期有八百七十万户,如今只有三百八十万。”

永徽年间尚且如此,那么贞观六年,政府掌控多少人口便可想而知了。为了黎民百姓,为了家乡父老,魏征必须站出来反对皇帝,即使他看起来很不“懂事”、很不“合群”。

再说封禅也不是大唐一国的事情,周边的少数民族也会应邀参加。等他们来到山东地区,还不得大开眼界,天哪,原来大唐这么穷,表面看:strong,仔细看:虚胖。这个时候不趁机南下,更待何时?如果百姓生活富裕,封禅能起到秀肌肉的作用;反之,则暴露我放虚实,刺激邻国进犯。李世民听后认为很有道理,加之河南、河北好几州洪水肆虐,于是停止封禅。

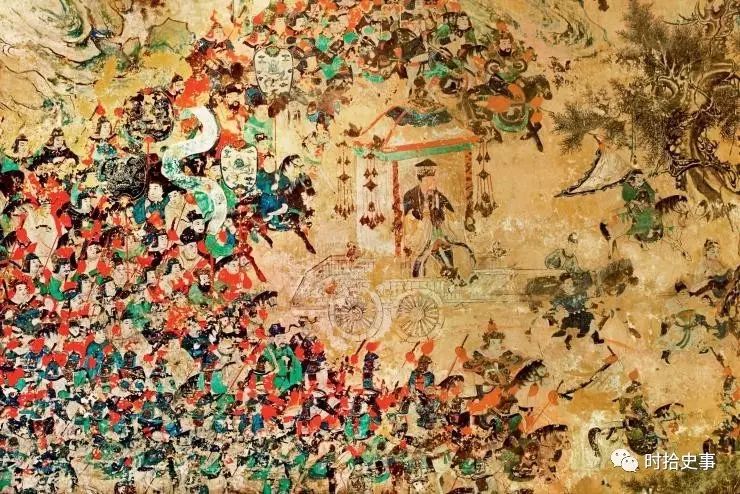

(启跸回銮图)

此后,李世民并没有打消封禅的念头。贞观十五年,时机好像成熟了,当年田舍翁魏征不是说经济不行嘛,现在将近十年过去了,老百姓的生活应该有所起色。于是下诏:明年二月封禅泰山。五月,并州父老闻讯来到皇宫,请皇帝封禅完泰山,记得回晋阳看看,那是当年起兵的地方,衣锦还乡,人生一大美事,李世民欣然答应。可这回运气欠佳,不久,太史令薛颐发现天象异常,“未可东封”,李世民只好放弃。既然是封禅,告诉老天爷在你的统治下,中国哪里哪里好,现在上天示警,当然得乖乖听从。边塞上,唐军与薛延陀战事已开,在这样的背景下,封禅也应该停一停。

贞观二十二年,行将就木的李世民依然对封禅念念不忘,可还是夭折了。他的身体很不好,兴建玉华宫已经劳民,河北数州又发大水,薛延陀部落急需安置:各方面原因接踵而来,唐太宗的美好愿望终归破灭,贞观二十三年,他在遗憾中离开人世。

乾封元年,唐高宗封禅了泰山。年份选的特别吉利,公元666年,三个六,六六大顺。李治当然不知道是666年,他只知道大唐的乾封元年。此时的李治已经开创过“永徽之治”,对外战争又屡屡取胜,灭西突厥、百济,平葱岭、铁勒九姓,三年后,又派李勣荡平高句丽,高宗时的疆域面积是整个唐朝290年最大的。加上最近几年丰收,斗米仅需五钱,内外条件都适合封禅。通过封禅这个举动,唐高宗向世人表明自己是个有成就的君王,在我的统治下,大唐人烟阜盛,经济发达,国家安定,万国来朝,正因为做到的人少,故封禅含金量高,能够提升历史地位。老百姓看到皇帝封禅,自然会增加对大唐、对李治的认同感:哦,原来我身在福中不知福,有生之年能碰上皇帝封禅,忠诚度提高了。

而且封禅对老百姓有一个实实在在的好处,那就是大赦天下,缓和社会矛盾。

李义府当时被长期流放,现在皇帝封禅了,他应该被赦免了吧,然而并没有,他不幸地成为例外:“惟长流人不听还”,就你这种人无法享受封禅带来的福利。听到这句话,李义府仿佛受到一万点伤害,自汉光武帝以来,就没有皇帝登上泰山封禅,几百年一遇的事情都被我碰上了,可依然不能赦免罪行;看来呀,这辈子永远回不了长安咯。俗话说:“哀过莫大于心死”,小李此后整日郁郁寡欢,忧愤而亡。朝中大臣听说李猫死了,欢呼雀跃,心中一块石头总算落了地。