正文

人口相关问题背后总是有经济因素在操盘,生育率下降也不例外。

前印度官员Karan Singh在1974年联合国人口大会上提出“发展才是最好的避孕手段”(Development is the best contraceptive),可见生育率的下降与经济发展水平脱不开关系。

我们通常用人均GDP作为基础指标来衡量国家的经济发展水平。

经济学家们发现当一个国家的人均GDP水平越高,其生育率就越低。

绝大部分国家在人均GDP增长的同时都出现了生育率的明显下滑。即便是联合国划分的最不发达国家总生育率在55年间也下降了近40%。

对于这个现象,

许多经济学家们倾向于用“机会成本理论”来解释。

诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克(Becker. S. Gary)和《宏观经济学》作者罗伯特·巴罗(Robert. J. Barro)在研究GDP与生育率现象时发现,当一个家庭里小孩的数量越少,那么小孩长大后就越有可能创造更大的价值,进一步推动GDP增长。

他们认为,育儿工作不仅使父母的机会成本更高,同时也会消耗社会资源;与此同时,人口的增长也消耗了社会资源的分配,使人均GDP进一步减少。

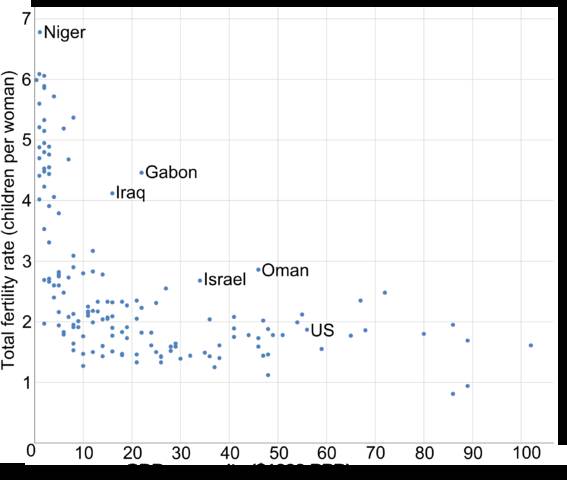

233个国家的生育率和GDP都呈现出负相关,图中标示的国家从左到右依次是:尼日利亚、伊拉克、加蓬、以色列、阿曼、美国 / Wikipedia

除了经济发展,社会的医疗水平也会影响人们生孩子的意愿。

按传统的思维来看,医疗水平的提升和卫生环境改善可以帮女性避开死亡或无法生育的威胁,顺利生产;同时还能显著降低新生儿死亡率。如此一来,势必会带来更高的生育率。

然而,事实是医疗卫生环境的改善使生育率更低了。

根据世界银行的数据,中国的新生儿死亡率从1970年到1980年的十年间从111‰下降至61.3‰,降幅高达45%,生育率也随之由5.93下降到了2.29。

经济学家Raivio的研究结果也提供了类似的证据。在孟加拉,当一个家庭里没有任何一个孩子死亡时,这个家庭平均会生2.6个孩子;当一个孩子死亡时,这个家庭平均会生4.7个孩子;若不幸有两个小孩死亡,则这个家庭平均会生6.2个孩子;当情况糟得不能再糟,有三个或以上的孩子死亡,那么这个家庭平均会生8.3个孩子。

孟加拉街头的女人和小孩 / Reuters

统计学家Hans Rosling更是在TED演讲中断言道:

唯一可以使世界人口停止成长的方法就是继续提高儿童的存活率,提高到90%。

这个现象的背后是人类的共性:

面对风险时倾向于采取保守策略。

当一个国家医疗卫生水平比较低时,人们觉得自己很可能会得病或者早亡,他们就急于结婚生子,早早搞定这些人生大事。当人们不再受病症困扰后,女性就可以从容地筛选夫婿,将生育时间延后,从而有效降低生育数量。

从全球的趋势里,我们可以找到一部分日本少子化的根源。

日本的2016年人均GDP水平(购买力平价美元)约为41,469美元,位于全球第25位;日本也拥有较高的医疗卫生水平,5岁以下新生儿死亡率为每千人2例,仅次于冰岛、芬兰和卢森堡。

这意味着,日本不可避免地要随着发达国家的大流走向老龄化和少子化社会。

但它不能解释,为什么在2010年,当英国和美国尚处于稳定的成年型社会时,日本就早早出现了老年型社会的趋势。