正文

抗战期间,从1939年到1942年,丰子恺追随浙大西迁,先后执教于广西宜山和贵州遵义。

1938年12月,丰先生收到马一浮的来信。信中,浙大校长竺可桢诚意相邀,聘请丰子恺担任浙大艺术指导。1939年1月,丰子恺决定前往。一路沿途躲避日机轰炸,十分艰难。

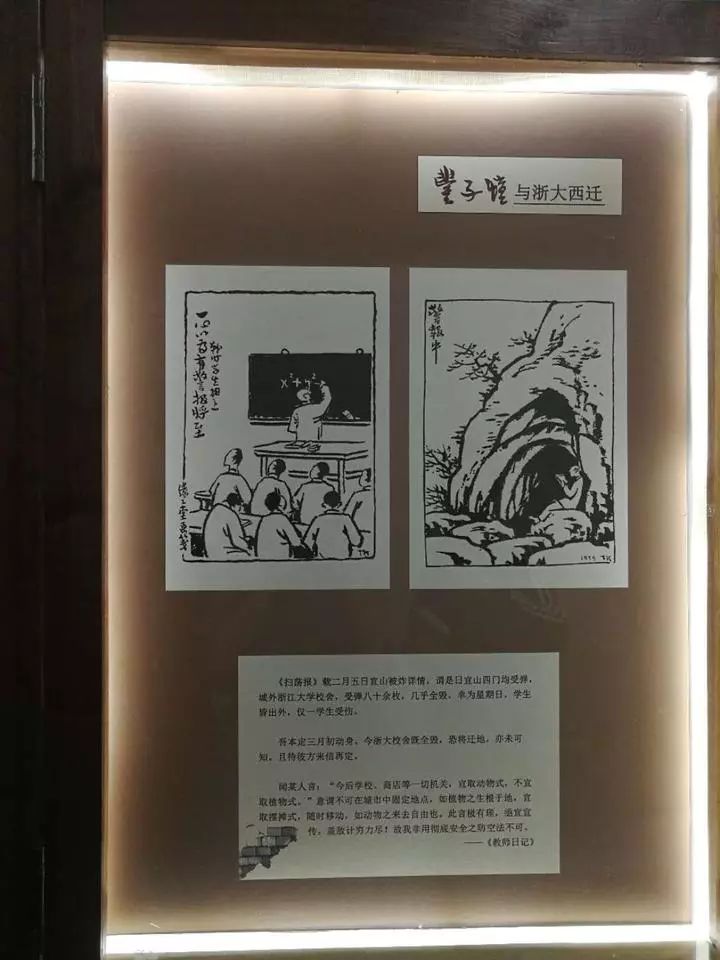

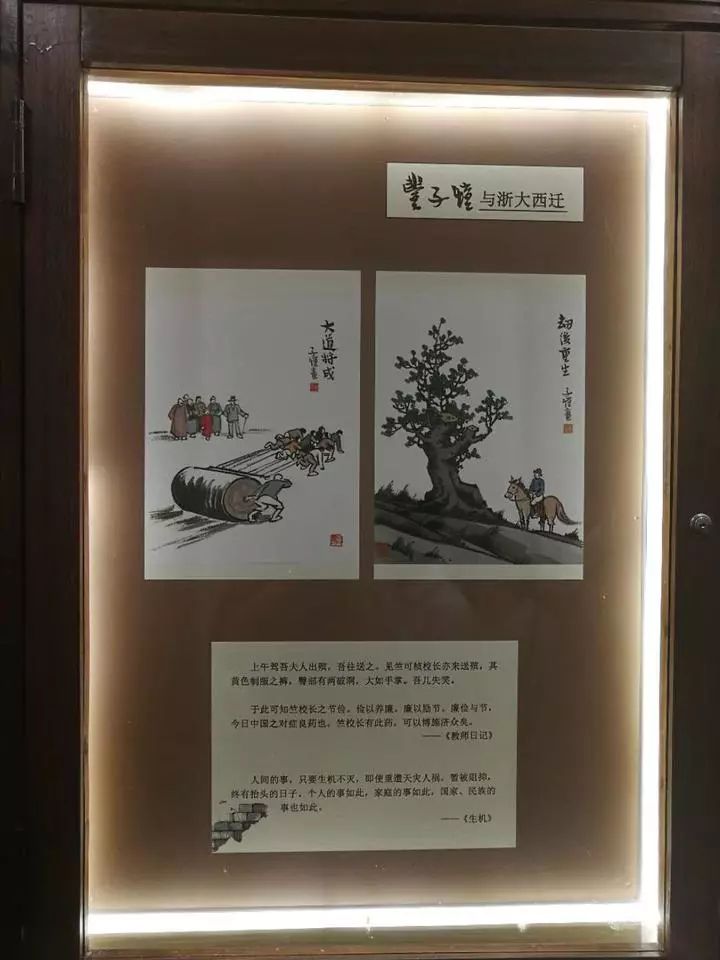

一路上,他记录下浙大西迁的艰难历程。在《教师日记》中,他写道,“上午驾吾夫人出殡,吾往送之。见竺可桢校长亦来送殡,其黄色制服之裤,臀部有两破洞,大如手掌。吾几失笑。”正是竺校长带头共克时艰的精神,也高涨了浙大师生的士气,奋勇攀登科学高峰,留下浙大西迁的辉煌岁月。

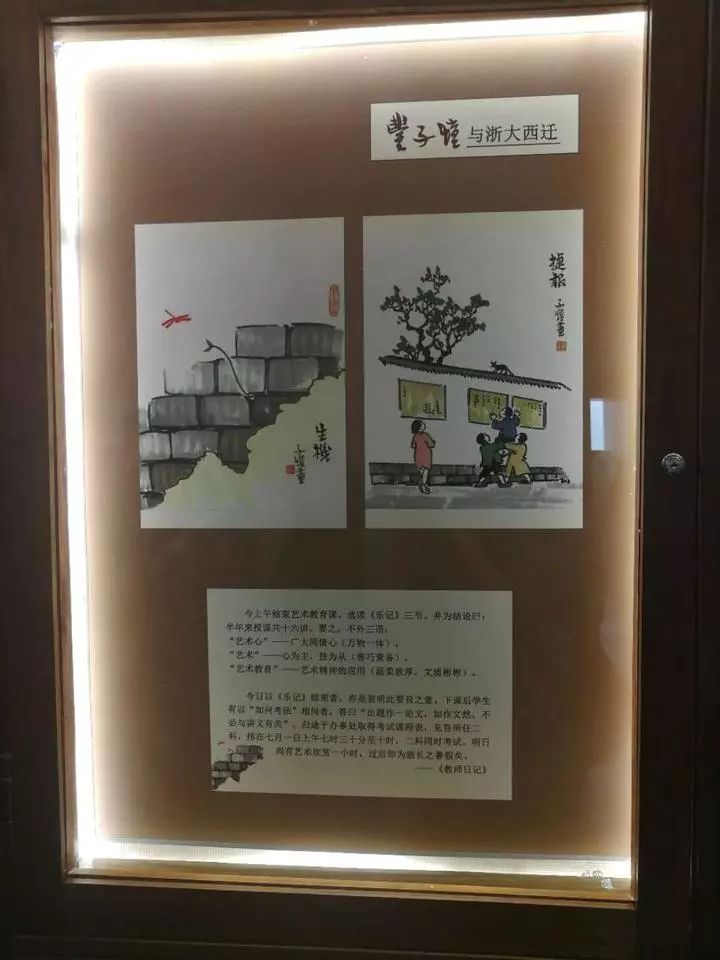

在这段艰难岁月中,他努力创新艺术教育。他上艺术教育、艺术欣赏两门课,深入浅出地为学生讲透视法、漫画等艺术技法,提出“艺术教育之主旨,温柔敦厚”。

在讲授艺术教育课时,16节课里,他总结所谓艺术就是三个词:“艺术心”,就是要对万物有同情心;“艺术”,要有善巧兼备;“艺术教育”,就是要温柔敦厚,文质彬彬。今天看来,这种观点依然不过时。艺术就是我们呈现给外界的个人状态,一个温柔谦和的人。

这样的教育怎能不打动人呢?当时,上丰先生的课时,除了师范学院学生外,工学院、理学院、文学院的学生也争相来听课,坐不下的就站着,站不下的就门窗外伸着脖子听。有一次,丰先生听说很多学生是逃课来听,在课上他建议学生们大可不必之,并连发五问,“不知彼等何为而来?为好奇乎?为艺术乎?为教育乎?亦另有所为乎?”写到这儿,我真的很想穿越到那堂课堂,领略先生的魏晋之风,以及学生们的慷慨作答。

在这一路迁徙一路上课时,丰子恺还不忘为学生们加油鼓励。在总理纪念周上,他为学生们做演讲:

“诸君是中国最高学府之学生,不久的将来的中国的向导者。发扬文化之责,端在诸君肩上。务请努力保住中国灵魂,以提倡物质文明及发扬固有之精神文明为己任。这才不愧为一个堂堂的中国大学生。”这些期望和寄语,如今读来依然倍感热血澎湃,对于一代代中国知识分子而言,修身治国平天下从来都是一生不能释怀的理想追求。

他创作《生机》,鼓励学生们眺望光明,等待抗战胜利。“人间的事,只要生机不灭,即使重遭天灾人祸,暂被阻抑,终有抬头的日子。个人的事如此,家庭的事如此,国家、民族的事也如此。”人间世事,概莫例外。

签名册:竺可桢夫人写下 “竺陈汲”

在这段跟随浙大西迁历程中,遵义是重要一站。