正文

“新浪潮”时期以降,香港导演如严浩

(《滚滚红尘》)

、关锦鹏

(《阮玲玉》《胭脂扣》)

、于仁泰

(《夜半歌声》)

等,他们用海派文人特有的情怀,书写出一段香港电影的“海上传奇”:从上海到香港的双城互动由此开启——

时间跨度上穿越半个世纪、空间维度上跨越半个中国,香港电影用现代性的视角,借上海这个他者审视自我,从历史中寻找当下的认同。

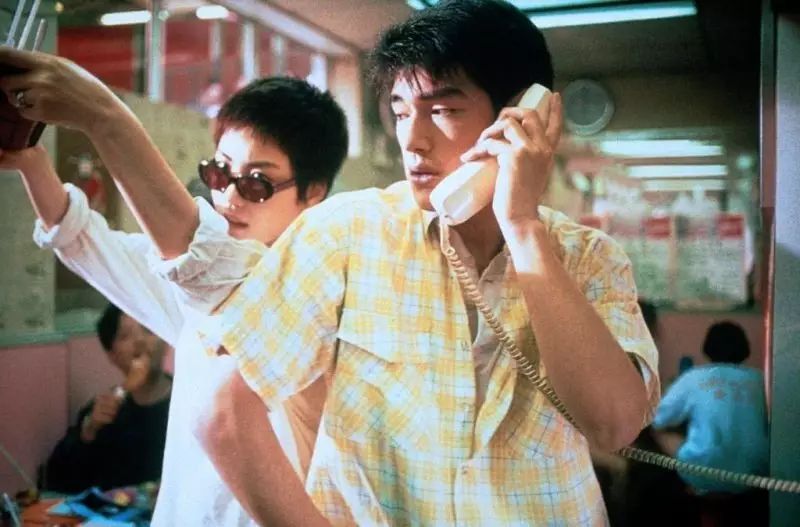

《

阮玲玉》

香港是一座浮城,人们早把他乡当故乡。这种流离心绪早在1949年后就充溢在南迁影人的内心深处,对故土的感伤情绪隐隐作痛,这种情绪从60年代盛极一时的邵氏经典古装片中可见一斑:张彻拍了近百部江湖故事,不厌其烦地叙述乱世恩仇;李翰祥则借历史奇情以怀古;胡金铨的武侠中,把时代背景放置在乱世明朝以隐喻香港的离散经历。

背景同为20世纪60年代香港的《阿飞正传》和《花样年华》,在精神指向上一脉相承。前者拍摄于1990年,后者拍摄于1999年,两段相似的情感故事,中间却隔了10年。这10年香港发生了巨大转变。

如果90年代的阿飞还在寻找浪漫刺激,最后以寻根为最终归宿,试图逃离大都市的困境;那么到了世纪末,周慕云则离开了这片荒凉的精神孤岛,把自己放逐到更远的无主之地,从此无家无国。正如阿飞的生活紧迫感来自感情的倒计时,周慕云的时间已经凝固,香港永远停在了记忆中的60年代初,那片孤岛荒无人烟。

《阿飞正传》

如果说60年代的香港人还在“想念”上海,那么90年代的香港人则是在“想象”上海。王家卫属于后者,借由怀旧来确定“香港主体性”——香港是一个流动的、混乱的超级移民大都市,它的一切文化都呈现出这种混杂性,所谓的“香港性”实际上正是无所不包的多元香港。

电影原声:香港是座孤岛

与周璇1947年电影《长相思》中的经典歌曲同名,《花样年华》的名字绝非偶然。王家卫承认:“我创作《花样年华》的全部灵感,来自于三四十年代的上海,来自于周璇主演的《长相思》里面的主题曲《花样的年华》......”

《长相思》描绘的正是抗战时期,根据《花样的年华》歌词中的指涉——“这孤岛笼罩着惨雾愁云”,我们回到了40年代的上海“孤岛”时期。这是一段鲜少人问津的历史

(从1937年11月上海沦陷至1941年12月珍珠港事件,日军占领上海租界)

,这时期的上海四面楚歌,故称“孤岛”。

昔日“东方巴黎”的繁盛已经不在,上海遭遇了经济、政治和文化上的全面封锁,这段时期的上海各界精英,或南下香港以求自保,或积极抗日,或辗转到大后方伺机而动。这段时期也是上海文艺界最混乱的时期。

《

长相思》

1937年,从明月歌舞团走出来的影坛新星周璇,成为了上海的代名词。

可以说,周璇的成名史伴随着一部抗日时期的电影史,从1937年的《马路天使》到40年代的《长相思》《花外流莺》《清宫秘史》等,短短几年周璇迅速跃居一线,她的电影在战时慰藉人们的伤痛,她的歌声传遍歌舞升平的夜上海。在那个草木皆兵的年代,文人面临生存和政治的两难选择,于是逃避现实夜夜笙歌。乱世之下,娱乐发达,人们干脆在末世里纵情狂欢。

周璇

周璇本人多舛的命运亦和此片表现出的气质不谋而合,周璇在上海“孤岛”时期迅速跃居一线,但几次南下香港拍片,事业都遭遇困境,同时感情波折,50年代在内地了此残生,一代巨星就此陨落,留下一双儿子互不相认,连身后事都仓促终结。周璇的歌似乎是她命运的真实写照,而某种程度上,《花样年华》也是王家卫在重温“孤岛”的残梦。影片中一遍遍地播放出夹带着海上气息的靡靡之音,从京剧到越剧、苏州评弹,再到60年代经典歌曲,音乐上彻底扎进了怀旧里。

王家卫曾经说过:“对我来说,电影总是光影与声音,而音乐正是声音的一部分。”又说,“音乐,不啻是气氛营造的需要,也可以让人想起某个年代。”

千分惊险千分喜,好比那浪里扁舟傍水涯;

千分辛苦千分喜,好比那万里行商已到家;

千分着急千分喜,好比那断线风筝有处拿。

《妆台报喜》评弹

这段音乐来自1958年诞生于中国内地的越剧电影《情探》,苏州评弹《妆台报喜》,它随着移民一同“南下”,勾起人们浓浓的乡愁。20世纪50年代末到60年代初,戏曲电影在港台地区大受欢迎,甚至卖座到南洋地区。

1960年李翰祥的黄梅戏电影《梁山伯与祝英台》曾掀起空前的怀旧热潮,一时间思乡病弥漫海峡。不难看出,王家卫对60年代的情绪把握是极其精准的。