正文

85%的学生认为自己的人际交往能力高于平均水平,

70%认为自己领导别人的能力比一般人强,

80%的人认为他们的开车技术至少比一半以上的司机要好。

(Taylor & Brown, 1988; Sedikides &Gregg, 2003)

这种现象,心理学称之为“自我服务偏见”:人们更倾向于从好的方面来看待自己,把成功归因于努力和天赋,把失败归咎于他人或环境。

这也是导致“灰犀牛”心态的第一个重要原因:

虽然认识到“灰犀牛”危机的存在,却乐观地认为,自己和别人不一样,能够打败概率,逃避惩罚。

比如老烟民在戒烟的问题上,持一种矛盾的心态:一方面,承认“吸烟有害健康”,另一方面喜欢找特例,来证明这不一定会发生——

“隔壁老王九十多,抽了一辈子烟,说话不带喘气了;单位张大姐,家里没人抽烟,肺癌晚期,……都是命中注定。”

解决第一种心态,最好的办法就是用明确的事实,

打破侥幸心理。

戒烟界有一本神奇的书,叫《这书可以让你戒烟》。戒烟之前,无数人跟我现身说法,戒烟之后,我又向无数人推荐其有效性。

其实这本书并没有什么高深的道理,作者是一名曾经的重度吸烟者,他只是如此地列举了出几乎所有的戒烟者存在的“认知盲点”,然后一一指出背后的真相。

比如我之前特别担心一件事:戒了烟,会不会影响写作灵感?相信这也是很多人的观点。

于是作者用了大量事实,证明抽烟与灵感或享受没有半毛钱的关系,纯粹是自我欺骗。

有人批评这本书写得极其啰嗦,但这种啰嗦正是它的效果来源——打破所有人的所有幻觉,360度无死角地展现那只“灰犀牛”。

面对“灰犀牛”,还有第二种心态,就是选择性失明——

干脆拒绝承认危机的存在。

3、应付“灰犀牛”的错误心态之二:

短视行为

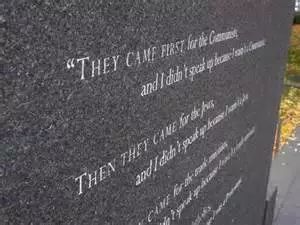

美国波士顿犹太人大屠杀纪念碑上,铭刻着一位名叫马丁·尼莫拉的德国牧师留下的短诗,它描述的其实是另一种面对“灰犀牛”的心态:“恐惧情绪下的短视行为”:

起初他们追杀共产党人,我没有说话,因为我不是共产党人;

接着他们追杀犹太人,我没有说话,因为我不是犹太人;

后来他们追杀工会会员,我没有说话,因为我不是工会会员;

此后他们追杀天主教徒,我没有说话,因为我是新教教徒;

最后他们奔我而来,却再也没有人站出来为我说话了。