正文

“师太”亦舒,曾是多么狂热的迷恋

迷恋一样东西或一个人,大抵是因为他在你心目中是你最好的样子。

所以,几乎所有70后80后女孩的记忆里,都曾迷恋过亦舒小说。作为随身标配的必备良药,每每看到痛处,总禁不住咬牙切齿一番,发誓要活成下一个玫瑰、蒋南孙、喜宝…

毫不夸张地说,亦舒影响了半个世纪以来的城市女性。在城市里,一群年轻、骄傲、有见识、有胆量的女孩们,以亦舒为武器,活了下来。

亦舒祖籍浙江,5岁定居香港,14岁发表第一篇小说,17岁之后一发不可收拾。

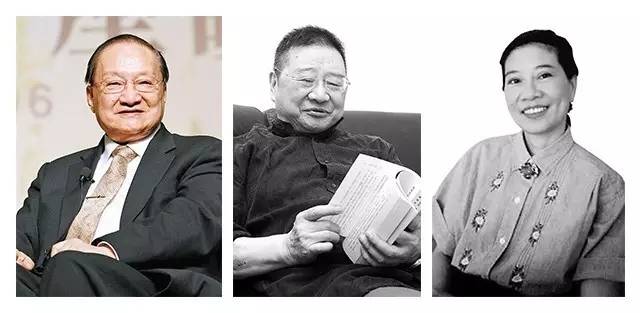

此后纵横华语文坛,与哥哥倪匡、金庸一起,并称香港文坛三大奇迹。

由于亦舒小说把香港和海外的亦舒迷看得如痴如醉。在大陆,还有一大群奉她为女神的崇拜者。所以这些人,都叫她“亦师太”。

今天,谈论亦舒的人不多了,但亦舒却用300个现代感极强的故事,深刻而长远地影响到我们今天的生活方式和价值观。对于古典君这样的普通人,犹记得亦舒曾给我的震撼:

她让我知道了白葡萄酒可以配白面包加芝士,知道了莎士比亚拜伦济慈雪莱,知道了白衬衫穿得好看才是穿衣的最高境界,知道了做学生就该苦读,工作就该勤力,知道了恋爱与婚姻完全是两码事,要想得到尊重,便不能依赖他人……

人亦舒,书亦舒

去年1月,70岁的亦舒发表了第 300 本作品《衷心笑》。算下来,平均每年要出5、6本!惹得蔡澜惊呼:难得。然而,比高产更难得的是亦舒作品一如既往的含金量。

金庸曾对白岩松说,倪匡、亦舒皆为“编故事”的天才。倪匡的想象力,似高于亦舒。但语言文字的运用,则不得不让乃妹出一头地。

倪匡也大方承认,“她每一本书我都看,亦舒的书很好,随便拿起一本翻开看就吸引你。她的读者比我多,文字也比我好。”

读者也曾感叹的说:

“到了一个年纪,很容易迷上亦舒。不光因为她的文字,更因为她说的话很犀利,可以让人振聋发聩!“

为什么要读亦舒?

读亦舒的书,可以让你在斑驳的人生旅途中得到心灵的安放。

她写人生:“人生短短数十载,最要紧的不过是满足自己,不是讨好他人。富足是一种心理状况,最富有的是满足的人,富有与金钱并无大的联系。”