正文

其次,全球化之所以成为不可逆的经济运行趋势,是因为在资源稀缺的客观约束和优化配置效率的主观要求下,伴随交通、信息等技术手段的升级,使得产业链全球化分工的必然性和可行性持续提升,就此而言全球化等同于一体化,其结果就是相比劳动力、土地等生产要素流动性不足,资本的跨境流动近乎是呈指数级增长的,而汇率也自然就成为维系全球化/一体化的主要纽带(易纲,2000)。

由此,出现四个变化:

结果就是在全球化不断推进的环境下,已经很难通过固定汇率制度安排来实现汇率稳定目标,更不要说固定汇率制度本身较高的维护成本和引起的效率损失。

第三,一般意义而言,封闭型经济体的经济政策只需实现三个目标:物价稳定、就业充分和经济增长;开放型经济体的目标则还要增加一项——国际收支平衡;对于转轨的新兴经济体而言,在这四个目标基础上还要增加实现转轨的其他目标。例如中国,目前目标就是“4+2”模式——物价稳定、促进就业、经济增长、国际收支平衡和金融改革开放、发展金融市场(周小川,2016),在理论上只有手段数量超过目标数量,目标才有可能完成,即“丁伯跟法则”。

因此,要实现如此多目标,就需要十分复杂的政策组合。

第四,中国的经济总量和货物贸易进出口总额均已稳居全球第二,作为经济大国,

无论是从主观愿望,还是客观需要,成为主要国际货币自然成为人民币的目标,入篮SDR就是此进程的重要里程碑。

当然实现这个目标需要走很长的路,但在此目标下,资本自由流动和灵活、弹性、完全浮动的市场化汇率作为路径方向却是确定的,而经济大国对货币政策独立性的要求自不必多言。

综合以上四点,

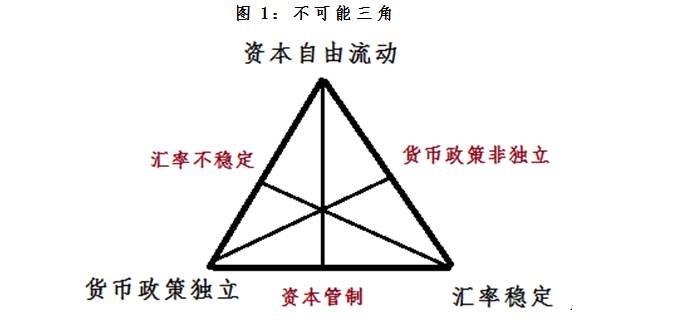

结论就是:对于中国的金融政策而言,一个客观要求就是必须要实现对“三角”的兼顾。

就实践结果而言,中国确实也实现了“兼顾”,

渐进式地取消了资本管制、利率和汇率的市场化形成机制也逐步得以构建完成,

期间人民币汇率和利率并未出现完全失控,即没有出现爆炸性结果——金融危机。

那么,中国究竟是如何做到的呢?

关键点在于相机抉择地调整政策参数。

由于中国兼具一个大的转轨经济体和新兴市场经济体的特征,所以不同阶段经济运行的突出矛盾点是有巨大差异的,正是由于这些差异的存在,一方面增加了政策安排的难度,另一方面也为政策能够有所侧重提供了“可乘之机”,即中国面临的“不可能三角”是非等边的(孙国峰,2017),所以只能相机抉择,而非是“条件论”和“顺序论”。