正文

有见于此,许仕仁才向当时殖民地政府属下的市政局提出创办电影节的建议,并在《电影——艺术或娱乐》文中发出重视电影艺术价值的呼吁,「每当我们谈到文化活动,我们常常提及戏剧、音乐、绘画,甚至摄影展览。但电影制作及电影欣赏呢?似乎很少被人提及。」「无可否认电影有一定的商业价值,但它在文化或艺术方面的价值,则仍未被重视。这是第一映室在过去十五年来一直想克服的问题。」

第一届香港国际电影节因为是试水之举,香港市政局所拨经费极其有限,仅十一万港元。协办机构包括第一映室、火鸟电影会和《大特写》电影杂志。他们拥有充分的选片权利,政府虽有权过问,但实则并未过问。

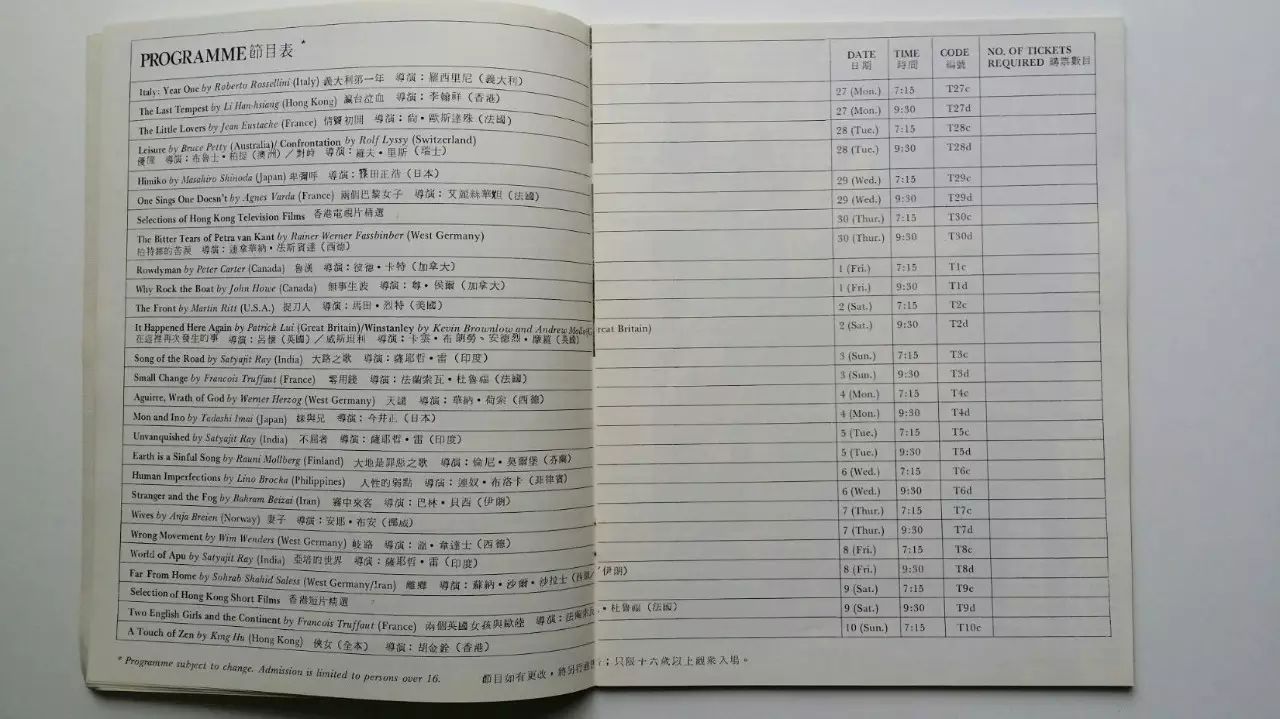

电影节在六月底至七月初的两周内放映超过三十多套影片。香港大会堂剧院是唯一的放映地点。目前已在电影节工作逾三十年的艺术总监李焯桃,当年还是在美国读电影的大学生。他适逢暑期回到香港,便是香港电影节诸多观众中的一员。

大抵是因为香港民间团体培养了观众的好品味,当时的观众愿意跟随电影节片目,并且愿意尝试艺术电影,什么冷门的电影都会大受欢迎,取得空前成功。今日再看当年电影节的选片,「超过百分之四十五的选映电影是来自亚洲国家的。

这包括香港、日本、印度、菲律宾及伊朗。而且不单只香港电影在节中放映,还有香港电视片及一些业余影友所拍摄的短片」,「为了不让电影节一面倒只放映某些国家的电影,我们尝试放映一些日常较少接触到的欧洲国家的电影」,这样的片单放在任何一个城市也是危险的,却得到当时观众买票支持。

第一届场刊封面

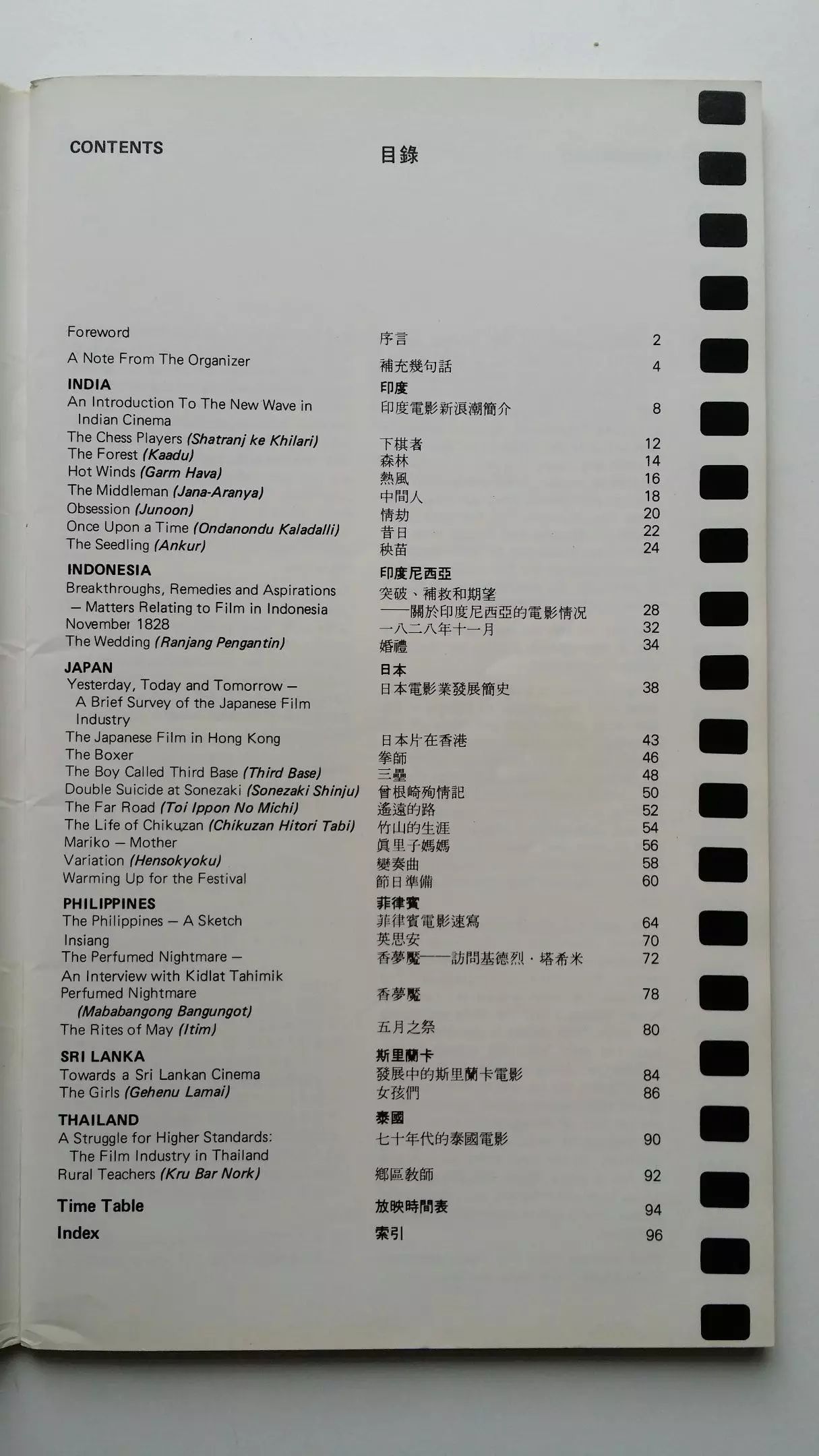

第一届场刊所登片目

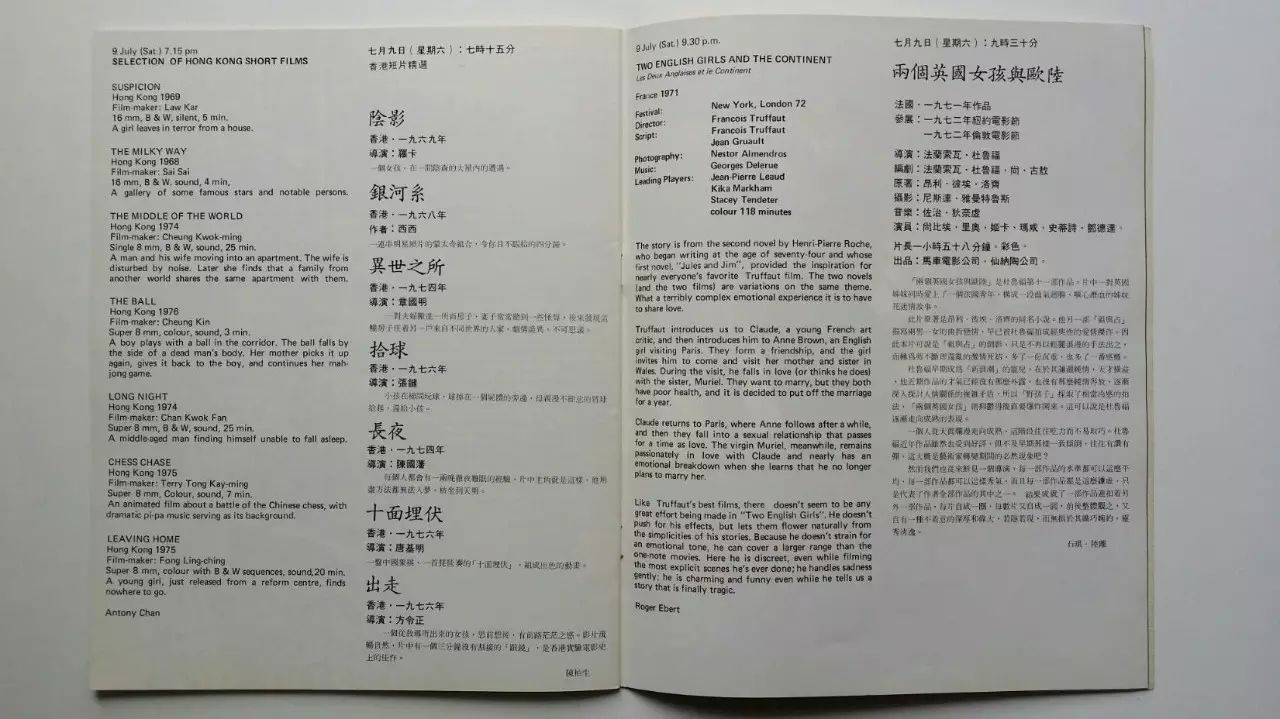

第一届场刊内文

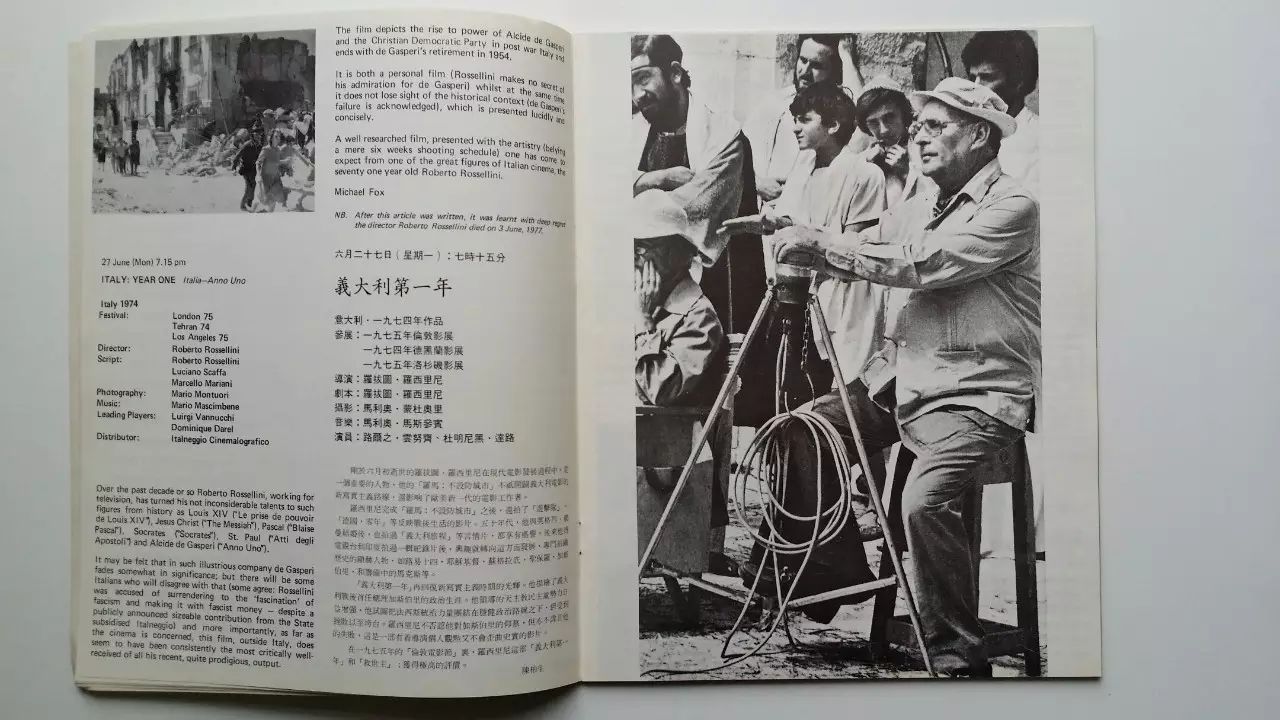

第一届场刊内文对影片《意大利第一年》的介绍

从第一届开始,电影节场刊或薄或厚,版式变化,然而必不可少,被视为电影节专业性的重要展示。这一传统可以追溯到第一映室那些精美的刊物。场刊坚持中英文双语,不是直接翻译,通常各有作者,内容不同。

每部电影的简介(同时肩负推介功能)都由当时的电影评论人撰写。如《电影双周刊》主编陈柏生便为罗西里尼的《意大利第一年》(Italy: Year One,1974)撰文。

石琪,作为香港影评人中的传奇式人物,其时已在《中国学生周报》电影版发表影评、翻译多年,也参与其中,与另一传奇影评人陆离联合为杜鲁福的《两个英国女孩与欧陆》(Two English Girls and the Continent,1971)写了简评。

场刊中,也能见到至今活跃的电影学者罗维明。电影节可以说是一个香港电影文化生态圈的缩影,承上启下,现今香港影评、研究的脉络都在其中,有迹可循。

看到观众未被艺术电影吓跑,反而追捧,电影节于是拓展规模,吸纳人才,进一步细化节目。「无论在内容与规模方面,今年的香港国际电影节都比第一届盛。一方面固然由于经验的累积所致而筹备得较妥善;另一因素,则是多年来在外学习电影制作及电影理论回港的人不少。他们的宝贵意见,不但给电影节很大的帮助,而且对于香港的未来电影事业,一定会产生很大的推动力。」

遴选委员会花开两枝,分选外国影片和香港影片,其中不但出现了第一届有所参与的电影文化人,还有梁浓刚、罗卡、吴昊等加入;筹备委员会新增高思雅、林年同、刘成汉等,不能尽录。

此届从黄宗霑着手,开始尝试专题展览,请黄宗霑弟子翁维铨担任策划。除了有邵氏、嘉禾、思远、长城电影公司与各电视台的支持之外,与第一届比,来自各国领事馆、电影中心的支持更多了,本土与国际并行不悖。

「在整个电影节策划方面,我们的观点是除了国际影展部分以外,一定要有与香港电影事业有关的研究与放映。所以,今年增设了两个专题项目:一项是从历史角度出发的「五十年代香港粤语电影回顾展」;另一项是从人物出发的「黄宗霑专题回顾展」。

第二届场刊亚洲部分目录

看看片单,电影节对香港本地电影工业的推动不言而喻。且只以第二届为例,电视片选部分有张婉婷的《想飞》、麦当雄的《Club 女》、方育平的《元洲仔之歌》、许鞍华的《三女性》,短片部分则包括唐基明、周辉的《老人与画》。

「电影节并没有忘记香港时下的制作。「香港电影七八」、「香港电视片选」及「香港短片选」的举办,主要是介绍近年香港电影及电视界的努力,把他们集中起来一起呈示给观众,并且希望通过这些放映,探求出香港电影或电视制作的方向。」 (杨裕平,第二届场刊)

在追求国际化的同时,不忘本土,电影节多年来从不间断,这种路数简直与香港的城市气质一脉相承——无论以曾经殖民地城市的身份拥抱了多少外来文化,本土茶餐厅、粤语、风俗愈发旗帜鲜明。

你或许可以说这是敝帚自珍,毕竟香港电影的类型混杂、天马行空、全然不顾章法向来是出名的,但这未尝不是香港、香港电影,以至电影节魅力之所在。

自2004年第二十八届起,李焯桃在电影节中加入了「前卫眼」(The Avant Garde)单元,每年不但有前卫电影艺术家回顾,而且还搭配实验短片放映,但谈到观众对此类电影的接受度,他也是悲观的。

信息发达抢走了年轻观众到电影院探索新风格的耐心和勇气,前卫永远不如噱头来的易入口。而在七八十年代谈前卫,虽因由市政局主办,无甚票房压力,但那时的信息匮乏,片源难寻。要想将前卫眼光贯彻到电影节目策划之中去,挑战无疑是巨大的。

上文提到当时香港社会发达,远超其他亚洲地区,但当时的电影人要想读到原版外国电影杂志、书籍也要大费周章,得到一本《电影笔记》或者理论书籍,因来之不易和价格昂贵,要彼此交换翻阅才行。

可以想象当年的选片工作,艰巨的资料查阅不在话下,选中之后,联络版权和放映事宜,也远非今天的便捷可比。然而,电影节当年的前卫眼光,即便在今天,也令人折服。