正文

因此,在审查上,保健品需要做的只是跟食品一样进行色泽、气味、理化指标、污染物等指标的审查,

但在宣传上,保健品却可以进行功能性宣传。

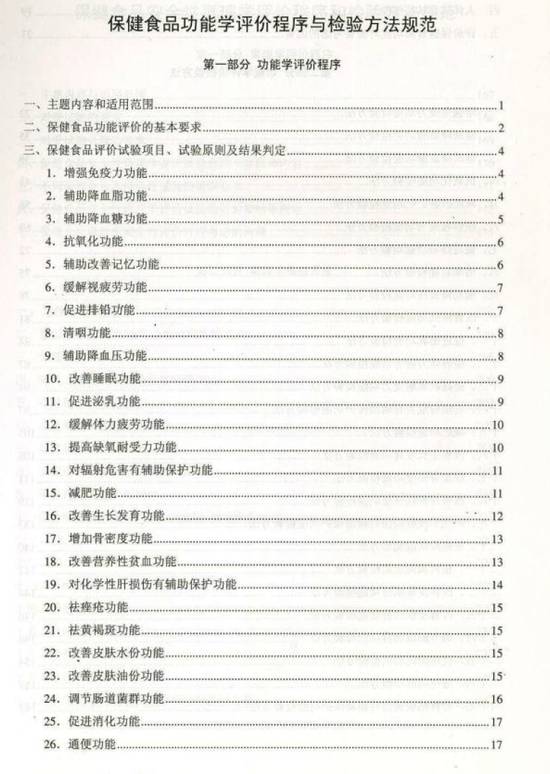

从2003年起实施的《保健食品检验与评价技术规范》就详细列出了二十多种保健品功能及实验判定方法。

虽然仅仅是声称“具有功能”,但“辅助降血脂功能”、“辅助降血糖功能”等却给人以“疗效”的误导,这成了中国保健品宣传中最常见的套路。

尽管在2016年2月出台的《保健食品注册审评审批工作细则》中规定,证明食品的保健功能,需要进行专家的评审。但专家的评审只是通过提交上的材料进行理论分析,《保健食品管理办法》所要求的保健食品认证需要“经必要的动物和/或人群功能试验,证明其具有明确、稳定的保健作用”则由第三方机构给出。

保健品到底有多少保健功能,国家机构不必进行相关的验证

,就看保健品公司自己能够把它们的效用“证明”得多么完美了。

同样是维生素C,在药店里买可能只要几块钱一盒,而在保健品的专卖店则有可能买到三四百元一盒,保健品的价格之高几乎是公认的事实。尽管保健品的厂商在宣传时会表明自己使用了更高级的原料和工艺技术,

但

从生物学的角度上看,相同的有效成分使得它们对人体的影响几乎没什么差别。

但是这仍然抵不住厂商自己对保健品功能的定义和吹捧。比如将松果体和褪黑素偷换概念成“脑XX体”和“脑X金”,或将某种草炒到上千元一克,直到被从“保健品”行业中除名。这些概念的炒作无疑为保健品的价格飙高添了一把火。

2017年3月9日,成都一老人投资保健品等项目被骗百余万。

/视觉中国

从某种意义上来说,国内的保健品几乎都是从广告起家,而非从产品起家。许多国内成功的保健品入市初期都将广告投入设定在30%-60%之间。