正文

大城府建立的时期正是泰国由农耕文明逐步转向商贸文明的转折期,代表海洋文明的大城府取代了代表农耕文明的素可泰成为泰国的首都,多元文化的碰撞融合,神权的逐步世俗化,形成了独具泰国地域特色的城市。

大城府建立于三条河流环绕的淤积平原上,城内还开挖了一条运河,形成对河道的充分控制,与素可泰古城和清迈古城注重防御和控制耕地截然不同的态度,说明了其对贸易的重视。城市形制开始变化,不同于以前规则肃穆的王城,大城府展现出自然生长的状态,这种新的城市形制说明平民阶级的逐渐觉醒。自由的城市形制顺理成章的带来了商贸的蓬勃发展,使得大城府发展为世界上最大的外交和商贸中心之一,成为多元文化碰撞和交融的中心。

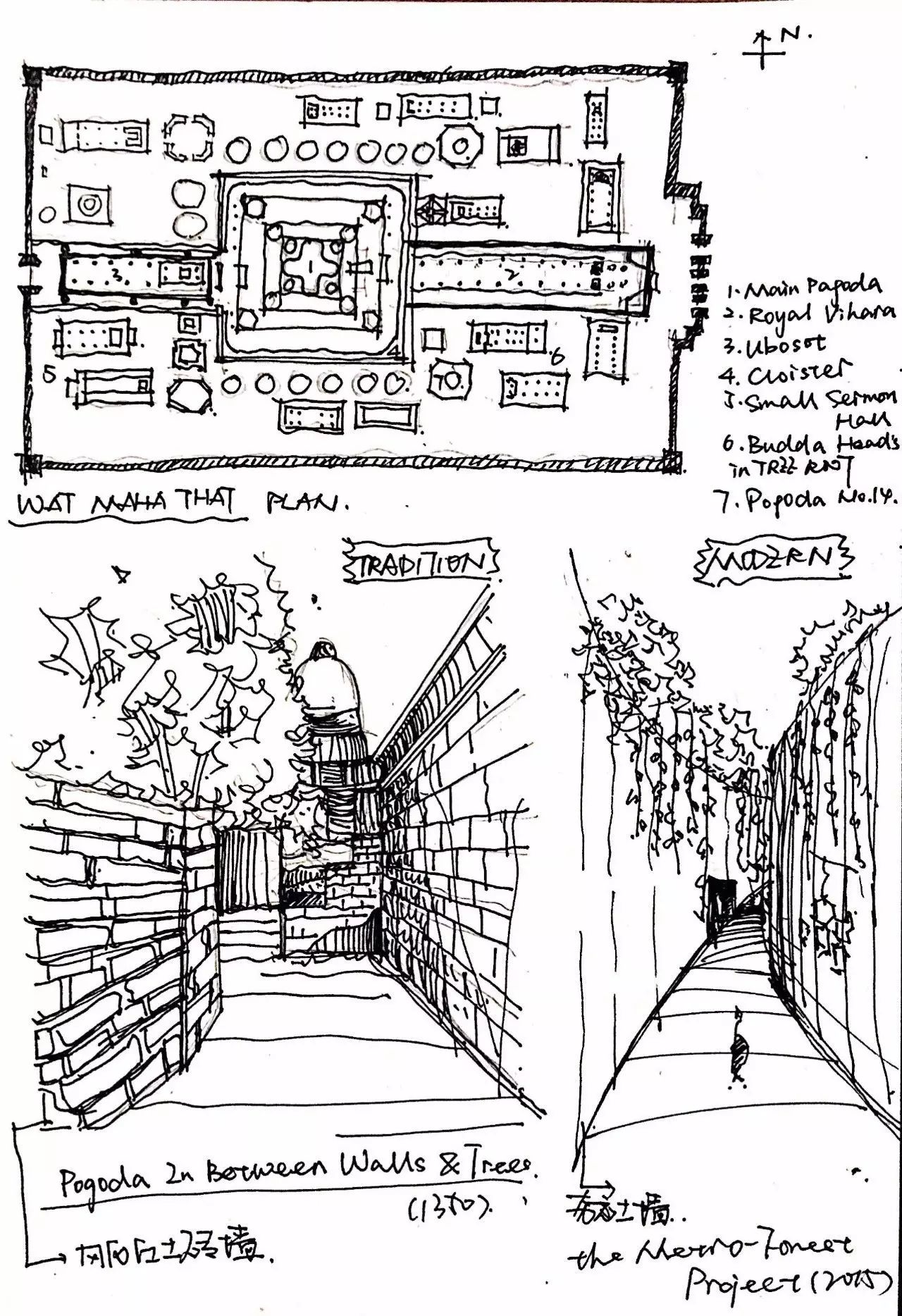

这种交融在大城府的佛塔建筑中得以体现,不同于之前看到的无法进入的或圆或方的曼陀罗平面窣堵坡,大城府的帕斋滴平面中设有突出的门洞以及供人攀爬的楼梯,平头之上更是有了一圈柱廊,这种平面和做法受到西方建筑文化的影响。塔中供奉的舍利也有所变化,王城中央三座佛塔中供奉的不再是佛陀的舍利而是君王的舍利,君王将自己化为佛陀的形象,如同中国天子一般神化了政权,这或许是国家力量增强进而中央集权的常见现象。玛哈泰寺也充分表现了文化融合的现象,除了素可泰式的主塔外,周围的小塔表现出锡兰式和高棉式的特征。虽然佛塔的风格各有不同,但其地域性的材料—红土和灰泥却始终未变,同样不变的还有佛塔环绕主塔的向心式排列,高达44米的主塔层层叠叠,逐层收分,模仿须弥山的形象表现出强烈向上的动势。

从大城府城市和建筑形制的变化中可以看出城市理想化和现实条件之间的冲突,正是这种制约形成了今日富有地域化特色的泰国建筑,而非千篇一律的乌托邦型城市,这种地域化的手段正在成为现代城市顽疾的解决之路。

摄影,郭浩然

三城记——历史城市文化遗产保护初探

(孙艺畅)

沿着湄南河自北向南而下的四日,横跨三城,历经三朝,不同时期文明遗留下的城市空间物质载体激起不同维度感官体验的同时,亦引起了对历史城市文化遗产保护的思考探究。这三大古城的遗址保护可被大致划分为两个类型,其一,魏功甘古城,弥漫在新城之中的分散式遗址保护;其二,素可泰与大城历史城镇,建立了相对完善的遗址公园系统,属于“大遗址”整体保护范畴。

魏功甘古城由于水患,城区完全被淤泥覆盖,寻找修复遗址的工作与居民就地建屋的现状相互冲突,形成了如今村庄与遗址交融共存的局面。区别于遗址公园,魏功甘长期保持着村民与遗址之间良性的对话关系,然而弥漫式的散点布局大大降低了遗留城址之间的联系。

素可泰古城遗址与大城古城遗址采用“大遗址”的整体保护方式,作为市民公园展示泰国最辉煌的两个历史时期。它们的保护原则是不改变遗址古迹的原貌,不做大规模修复与重建,对有特殊历史价值的单体建筑和文物进行局部搭棚新建,尤其注重与周边环境的协调。大城的遗址保护与素可泰相比,由于前者历史上经历缅甸军的火烧毁城,红砖砌筑之间感受到更多的是战争洗礼后留下的沧桑与萧条,供游人参观的步道缺乏清晰的指引性,多为草泥地。

对于历史文化遗产保护的操作方式,业内外一直争论不休,究竟是尊重其原真性的展陈方式理想,还是兴建建筑、构筑物将遗产保护由露天环境转移到室内空间中去更加合理?答案可能要根据不同的地域语境去解读。

速写,孙艺畅

摄影,孙艺畅

古城新生的背后

(蔚韵)