正文

关于投票的内容,也不是选择哪种方言做国语。

对语言学家来说,国语须以北方方言为基础,这是常识,不存在异议。

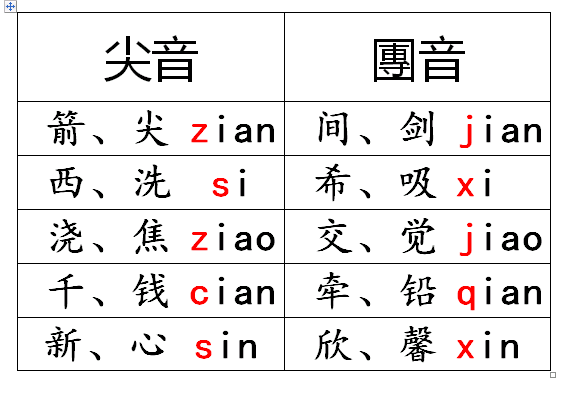

专家的分歧仅仅在于,有的人提议完全以北京话为准,被称为“京音派”,而有的人则提出,北京话已经没有了入声和尖团,在韵律和准确性上有损失,而古音和南京话等方言则仍然保留这两个特色,因此建议以北京话为基础,进行人为修正,形成真正的“国语”,被称为“国音派”。

会议当时选择了第二套方案,以京音为基础,进行人为修正。修正的方式,则是对六七千个常用字,由各省进行投票,逐字确定读音,这就是所谓各省投票的由来。可见,各省投票的内容根本不是选择哪种方言,而是在北京话的基础上,如何进行逐字略微的修正,最后修正的结果,仍然是“什九(90%)以上与北京音不期而暗合”。这次确立的读音标准,被称为老国音。

老国音区分尖团音表意更准,如“箭”与“剑”,入声字则便于学习诗词音韵。

而后面的两次会议,干脆压根没有按省投票。

1923年的“国语统一筹备会(第五次会议)”是为了扭转前面“读音统一会”的错误。因为老国音只是看上去美好,从1918年刚刚开始推广就出现了问题,其修正的部分是根据古音、南音(南京话,仍属于北方方言)等人为选择的,

没有任何使用基础,没有活的参照,甚至有人讽刺说全国恐怕只有赵元任一人会讲。

因此,当时负责推广国语的机构“国语统一筹备会”在1923年的第五次会议上,又改弦更张,决定国语发音彻底以北京话语音为准,废除了引入入声和尖团的“老国音”。而此时“国语统一筹备会”已经成为教育部下属的机构,不再向各省负责,自然不会再按省进行投票。

自此,民国确立了通行至今的“国语”

(书面基于现代北方官话的白话文语法,口语基于北京话语音)。

李宗盛等老一辈台湾艺人的国语水平秒杀无数大陆艺人 / 视觉中国

共和国成立之后,1955年“全国文字改革会议”召开时,

“国语”以北京话为基础已经推广了30多年

,教育未曾中断,而且事实证明推行效果良好,如果再次改弦更张,很明显会造成混乱。

这次会议的更重要的议题是研究汉字简化和异体字整理,对国语的讨论则非常简单顺利。会议决定将“国语”一词改为“普通话”,避免显得汉语凌驾于少数民族语言之上。

至于普通话以什么为标准,根本不存在争议,而是直接由当时的教育部长张奚若做了题为《大力推广以北京音为标准音的普通话》的报告,经会议代表通过,没有对各方言投票的环节。会议也给出了“普通话“的定义:

以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语法规范。

1982年,推广普通话被写入宪法。

2010年9月14日,南京。推广普通话活动在中国城市随处可见 / 视觉中国