正文

所有生存问题都可以归结为一个元问题:如何识别出这个问题中的那些个恒定不变的东西。比如:溪流中的鱼、回家的方向……如果说智能中还存在别的成分,比如:想象、创造工具、解决问题,都可以规约到某种抽象手段上。归根结底,人类解决一切问题的方法只有一个——运用抽象,在更高维度上调和矛盾。

一切绕不开「恒定表征」(invariant representations)。

就如同人们在认可了「负数」这一概念之后,终于能将「加法」&「减法」这两种表象上完全不同(一个增加,一个减少)的运算,统一为「整数域上的加法」。从更高的维度调和矛盾,这正是大脑皮层的构造方式,也是其工作原理。不断在现象中找到共同点,提取出来,取个名字;这些名字又成为了上一层抽象的基石(或者叫「词汇」)。这样一层一层,直至得到那个智能的圣杯——恒定表征。

举个例子,我们是如何识别边缘的呢?

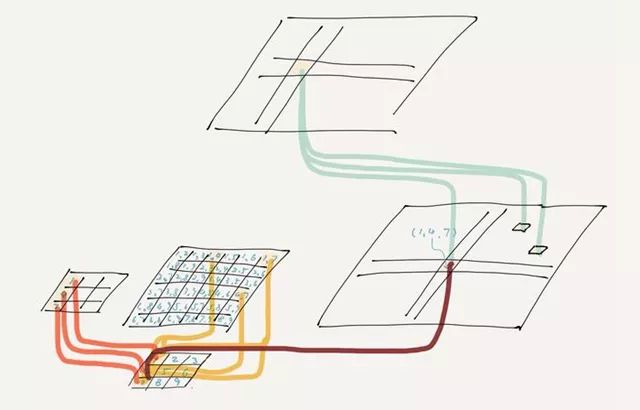

我们先来考察一小块 3×3 的视网膜,分别标记为 #1~#9 (如下图所示)。当一条竖线出现时(#1, #4, #7 均被激活),电信号传递到第二层。第二层的每一个神经元,分别响应视网膜上一组细胞被激活的情况。比如:第二层最左边的那片神经元,响应的是单个视网膜细胞被激活的情况。再比如:第二层左二那片神经元,响应的是任意两个视网膜细胞被激活的情况。以此类推……

边缘识别:最下层是视网膜细胞;当某个视网膜细胞组合被激活后,会激活其上一层的相应神经元;而上一层神经元的某个组合被激活后,又会链式地激活更上一层的神经元如果我们把时间的因素考虑进去,假设信号并不会马上消失,而是随着时间衰减,那么只要时间够短,输入 (#1, #4, #7)、(#2, #5, #8)、(#3, #6, #9) 这三组刺激,就会在第三层激活某个神经元,代表「发现一条竖线」。

看,其实每一个神经元都是一个「单词」(或是「概念」/「抽象」/「特征」)。只不过低层神经元描述的「单词」抽象程度更低。比如:第二层那个 #(1, 4, 7) 神经元代表的是「在视网膜的最左边出现一条竖线」,而其上层那个则没有「在视网膜的最左边」这一约束。

神经元可以在 5 毫秒内完成信息的收集-整合-输出,相当于运算速度为每秒 200 次。人类可以在半秒内(相当于 100 步)识别图像、作出选择…… 100 步,机器可做不到。在人类已知的算法里面,也许只有「打表」(把答案事先存储在记忆中,用时并不作计算,而只是提取)可以做到。所以,整个大脑皮层就是一个记忆系统,而非什么计算机。

多层网络,提供了逐层抽象的通道。如今,图像识别系统正是这么做的:底层识别边缘,而后识别特定形状,再高层识别某种特征……

卷积,提供了获得「恒定表征」的手段。

当我们想要提取某段记忆时,往往只需要只言片语就行了。也就是说,记忆似乎是以一种全息的形式存储的。任何片段都包含了全部。

还有,我们依然不知道大脑是怎么在 100 步内完成决策的。我们也不知道为什么会有那么多反馈连接?轴突 v.s. 树突在功能上有什么分别?……

现在让我们回过头来看作者的三个洞见,用黑话再讲一遍就是:

End