正文

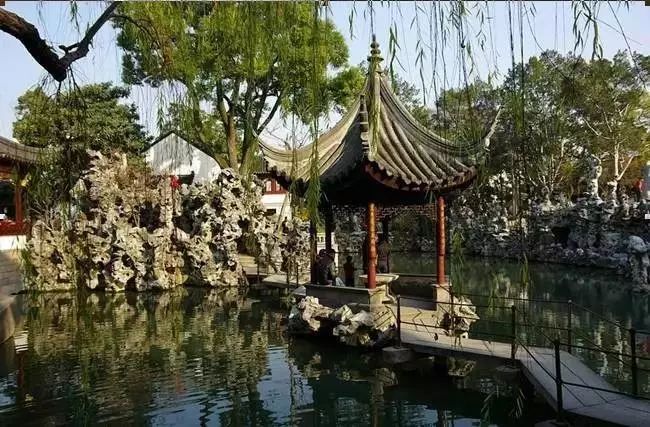

而穿梭在狮子林、西花桥巷,假山中的山洞、池塘、石桥、瀑布,这些传统中国文化的印迹,更让他意识到,建筑创意是人类的巧手和自然的共同结晶,

“建筑师要使他所设计的建筑与那里的流水相一致,并成为既对流水充分考虑又受人欢迎的表现形式。”

(图片来自网络)

后来,受过多年西方教育的贝聿铭,仍旧自认为:

“我在中国度过了吸收能力最强的少年时代,因此有种中国性,深深地留在我的身上,无论如何也很难改变。我仍是一个十足的中国人。”

有人说,苏州是他设计精神的

“中国原点”;

而上海,是贝聿铭建筑梦开始的地方。

在被誉为

“东方巴黎”的上海,贝聿铭接触到了新的建筑、艺术和生活方式,“我从上海,略微看到了我在苏州未曾见过的未来或是未来的开始”。

(图片来自青芒果网)

这里绕不开,当时有

“远东第一高楼”之称的国际饭店。

当时,每天中午放学,贝聿铭就会乘电车到

“大光明”,碰上新片上映就躲进电影院看电影,没有新片就坐在梧桐树下。他着迷于它的24层楼高和二百多个房间的庞大体量,甚至回到家还像模像样地画了一份建筑图纸。

贝聿铭日后坦言:

“特别值得一提的,是它的高度,我被它的高度深深地吸引了,从那一刻起,我开始想做建筑师。”

1935年,打算系统学习建筑,日后用丰富的知识来建设祖国的贝聿铭,登上了远赴美国的柯立芝总统号邮船。

“一位有能力的设计师可以既坚持传统,又不放弃设计上的进步观念”

美国求学,他的起点是宾夕法尼亚大学建筑系,不久,转学到麻省理工学院建筑系,后来去哈佛大学建筑系读硕士。

这期间,他结识了格罗皮乌斯和柯布西耶两位现代建筑的鼻祖,自那时起,就确立了

“找到建筑的内涵并把它表达出来”的设计思想。

为中国艺术品量身定做的上海艺术博物馆,成为他的毕业设计作品,也被认为是哈佛史上最重要的毕业设计之一:一座精致的木质模型,两层,点缀几个凉亭,溪水淙淙流过茶园。

(图片来自蜂鸟网)

导师为它写的推荐语是:

“一位有能力的设计师可以既坚持传统———他认为仍然存在的那些特征,又不放弃设计上的进步观念

”

,这似乎也契合了贝聿铭日后在设计理念上的文化交融。

哈佛毕业后,国内战乱,贝聿铭不得不推迟回国的时间。

当时,正值美国现代主义建筑最盛行的时期,师从现代主义建筑奠基人之一的格罗皮乌斯,贝聿铭用杰作奠定自己在业界的地位,几何形体建筑也成为最鲜明的贝氏符号。

(图片来自在库言库)

其中,肯尼迪图书馆,让他在美国主流建筑圈站稳脚跟。

1963年,美国总统肯尼迪遇刺后,建造一座永久性建筑来纪念他的决定,相比参与竞争的颇负盛名的建筑师,贝聿铭还是无名小辈。

关于这次竞争,当地媒体称:初选入围的几位建筑师,在会见肯尼迪夫人时,多少都阐释了他们想要怎么设计。轮到贝聿铭,他却说,在没有勘察地点以前,自己没法给出任何概念或意见。