正文

▲

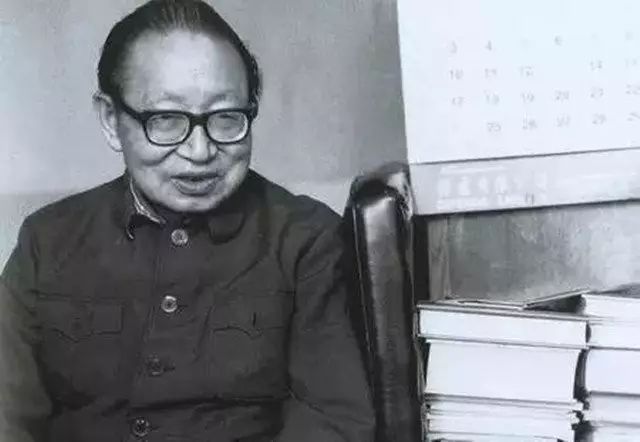

周振甫先生

若论资格和水平,应该是伯父最好。伯父非常反对编辑只是“为人作嫁”的说法,他觉得干什么事,都应该是为人作嫁,都是为人民服务,强调“为人作嫁”,骨子里还是轻视编辑。每个人都应该做好自己的本职工作,都应该是个好的编辑,好的教师,好的作家,好的政治家,好的法律工作者,好的运动员,好的领导,好的群众。

譬如周振甫先生,就是一名非常优秀的编辑,大家都知道,他是钱钟书先生的《管锥编》责任编辑,有着非常好的业务能力。

一个好编辑的厉害,三言两语说不清楚,钱钟书说“校书者如观世音之具千手千眼不可”,又说自己的《管锥编》“蒙振甫兄雠勘,得免于大舛错,得赐多矣”。一本书遇到好编辑实属幸运,然而这个好编辑,也不是单单一个人品够好就行,本事就是本事。

一个好编辑必须要有观世音菩萨那样的慈悲心,还要有千手千眼,也就是说要有超凡的业务能力,这绝不是一句简单的“为人作嫁”就能打发。在我们家提起周振甫先生,永远会带着一份敬意。

我这个编辑没当好,半途而废,一方面自己太想当作家,一方面也是心目中好编辑标准太高,高山景行,觉得怎么努力都到不了周先生那境界。

《鸣沙习学集》的文章大多与敦煌有关,敦煌文献是专门学问,展现出来的是一种十足的冷板凳功夫。作为一名外行,我对敦煌学的认识无非两点,也就是陈寅恪先生所说的,“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”,“敦煌学者,中国学术之伤心史也”。

敦煌学,最初因为洋人喜欢而时髦,因为洋人重视而成为显学。时髦和显学也是说说而已,一般人心目中,敦煌最直观的印象是那些飞天壁画,其次就是被洋人买去的那些珍贵文物。这年头一说起文物,人们首先想起的不是它的价值,而是它的价格,敦煌文献都是无价之宝。

敦煌文献并不是谁想研究就能研究,会受到许多限制,你必须要具备这个专业的能力,你要能看得明白那些天书。当然,你还要有能接触这些破纸片的好机会,我们都知道,很长一段时间,敦煌文献不是落在洋人手里,就是躲在私人藏家的秘室。得有机会遭遇它们,你要花大把的银子漂洋过海,去大英博物馆,去巴黎国立图书馆,去俄罗斯科学院圣彼得堡东方研究所。

时至今日,经过一代代学人努力,想接触这些文献,无论一手还是二手,再不像过去那么困难。机会还是会有的,然而今人做学问的耐心,对待学术的态度,已完全不能与前人相比。

徐俊兄在中华书局当编辑,一不小心进入了敦煌学研究的前沿阵地,我不知道他本来就有浓厚兴趣,还是因为工作关系,逐渐对这谜一样的文献入迷,像鸦片烟瘾一样,沾上了便欲罢不能,迷住了就神魂颠倒。反正所著作的两卷《鸣沙习学集》,绝对专业,内行看门道,外行看热闹,我是外行,有关专业的话不敢多说,至多也就是捧捧场。最想说的还是他的幸运,大学毕业去了一个藏龙卧虎之地,耳闻目睹,不知不觉功力飙升,山中一日,世上千年。

当然,关键就是一个坚持,要能够活下来。板凳要坐十年冷,说起来容易,在如今这个与时俱进的现实世界,很显然并不容易。因此说一千道一万,徐俊兄最让人羡慕,不只是所获得的机遇,更重要的还是他的坚持,是几十年如一日地坚持下来。