正文

改变了单边冒进、利用汇率手段排解压力的政策后,政府转而推出了国内的刺激政策,包括地产去库存。2016年1月份政治局会议再次提到去库存,尽管当时一线城市房价已经飙升了半年至一年,但是三四线地产库存还在不断增加,所以在2016年初推出了地产去库存、基建力度加强、汽车税收优惠等一系列刺激政策,通过稳住经济来稳住汇率。

这个时候,中国政府、市场、全球各国当局都没有意识到全球经济已经处于黎明前黑暗,

已经处于一个长达四年的去库存周期的末端,内生性向下已经有极强的抵抗力。

这个时候美联储推迟加息,中国对实体地产领域的刺激政策叠加,使得全球经济在2016年出现了拐点。

所以2016年整个宏观数据都是反弹的状态,微观和中观数据火爆得一塌糊涂,尤其是下半年:地产销售面积15.7亿平方米,远远超过历史高点2013年13亿平方米,地产销售额出现了30%的增长;在中国已经是全球汽车第一销售大国、基数本就极高的状态下,汽车销量达到2800万量以上,增速10%左右,销售额在4万亿;而家电这样一个成熟行业在2016年也实现了接近10%的销售额增长,销售额接近上万亿。

现在全球经济全面复苏,中、欧、美、日经济都出现了5年以来的最高增速,而跟中国绑定的新兴国家增长数据最快。第一是因为它们与中国直接挂钩,而中国是这轮经济复苏最重要的原动力;第二是因为它们去年一季度坑挖得太深了。总之,从2016年1月份到现在,中国经济和全球经济发生了极大改善,现在还不能断言是大周期转折性的改变,但是我觉得起码可以进行这样的憧憬和预期。

另一个变化是人民币贬值预期相应改善。汇率问题联系到整个宏观经济系统和房价等各类资产价格的稳定性,需要基于整个宏观系统的角度去应对,一定不是头痛医头、脚痛医脚。治理经济有点像中医的疗法。

这中间有一个推动力是从2016年1月份开始提出的“供给侧改革”。供给侧改革一定不是单纯的去产能,或者说去产能只是供给侧改革里极小的一部分,它其实配合了大量产业、金融、货币政策。其中货币政策是回归严谨的货币态度,而放弃了从2014年开始利用货币宽松、金融创新和金融自由化来解决经济问题的手段。

以上是过去一年半中中国经济的重要变化。

四、金融监管和财政纪律规范

这一年半的改善我认为至少可以持续到今年年底,这样的宏观背景使得我们可以采取一些解决长期问题的政策。需要解决的问题一个是金融监管,第二是财政纪律,分别是金融和财政两端的问题。

金融危机之后,尤其2013年之后,我们持续进行了几年金融自由化和金融创新,但是后果是什么?是一个个泡沫的诞生和破灭和市场的大幅波动,而对于实体经济起到了负面的作用。

所以从今年或者去年开始,我们已经逐步放弃了金融自由化和货币宽松政策,货币政策开始回归严谨。财政纪律的规范是针对刚才提到的地方政府和国企的财政软约束。政治局会议上习总书记提到对于地方政府(包括国企)的债务要终生追责后,从去年开始,地方政府融资监管就在不断加强,一系列的政策规范也在不断推出。

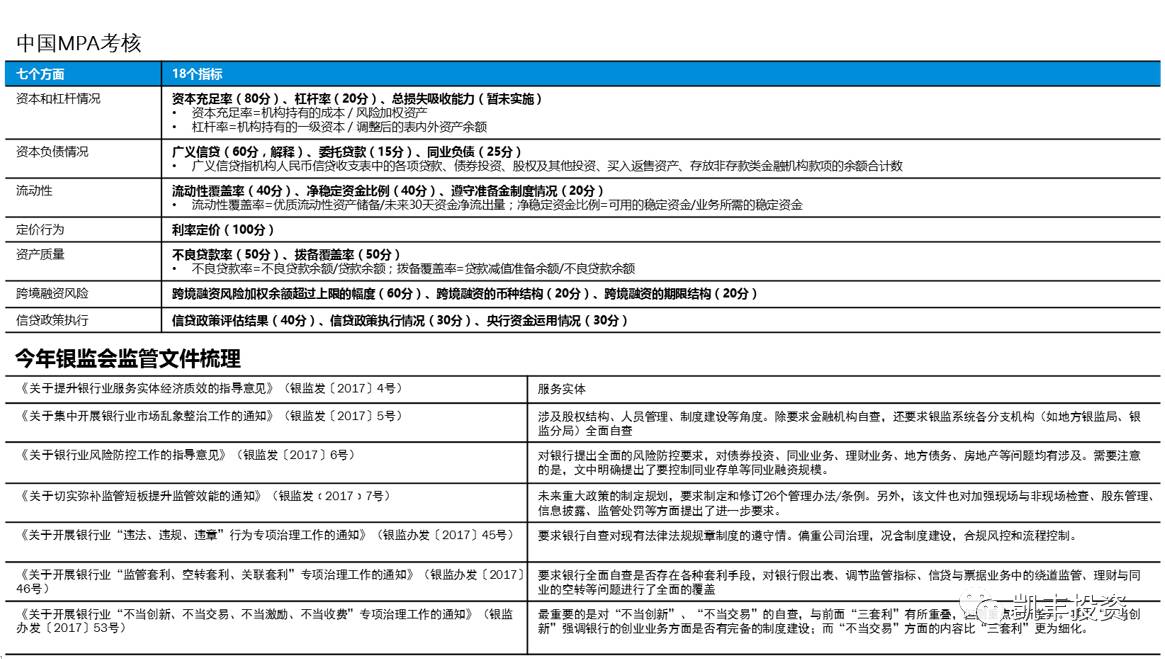

首先来看金融监管。去年央行推出了MPA考核,这是针对商业银行表外业务和影子银行发展推出的货币政策。中国存在这样一个优势,当一个问题还没有恶化到不可收拾、但已经成为一个真正问题的时候,政府很快会采取大力度的政策和措施解决,而且由于中国特殊的体制,往往能很快取得效果。之前可能还有一些各自为政、头痛医头脚痛医脚的情况,但是最近几年政府处理这些问题的手段越来越娴熟。

所以MPA这个金融监管政策推出后很快出现效果,今年4、5月份,金融同业存单发行量大规模缩减,同业杠杆下降。

效果同时体现在广义货币的增速上, 6月份M2增速已经降到9.4%,这几乎是金融危机之后第一次M2增速低于GDP的增速,反映的是信用扩张冲动的下降。这个下降主要由什么导致?

从长期来看是由于固定资产投资的下行,从短周期来看是由于金融去杠杆,也即从2013年起资金在金融部门之间空转带来的的信用派生和金融创造的部分被打掉了。M2增速近期出现短期加速下行,但是社融增速还是稳定甚至上行的,

这是一个很好的状态,是金融危机之后我们一直期盼却没有出现的一个状态。

然后来看财政纪律的规范和改善。

财政部推出了一系列的文件:规范地方债务进入投资者的视野始于43号文,新预算法和43号文明确了地方政府在融资方面可以做什么,不能做什么;88号文和152号文规定出现政府性债务风险时怎么办;175号文则明确了谁来查,地方政府债务管理的政策链条闭环在2016年底基本形成;再叠加今年推出的87号文,限制了金融机构对“不合规”的政府购买服务提供融资。

地方政府债务规范系统的政策框架已经形成,这个事情长期来看是必须要做的,现在已经接近完成,并且执行力度在不断加强。当然这对经济的总量指标来说应该有负面影响,因为短期内地方政府的投资冲动会受到较强约束。

我们不能扩大短期的影响,也不能忽视长期的影响,因为财政的软约束和金融自由化是导致我第二部分讲的几个问题(杠杆率、地产泡沫、高货币存量等)最重要的成因,这种调整对于整个经济结构的优化和转型而言是必要的一环。在全球经济复苏良好的状态下,把这一系列的政策基本架设完毕后,剩下的就是不断加强执行。

对于地方政府债务和国企部门用一句话总结是“算清旧债、管好新债”。旧债通过从2014年开始施行的地方债务置换已经能够基本解决。至于新债,一系列的政策规范和预算改革已经出台,并且金融部门已经实现了监管的加强。

在经济状态比较好的背景下,另一个问题就是地产问题,也需要开始全面调控。几乎任何一个国家的地产部门都是整个实体经济或者整个宏观经济中最重要的部门,长期来看不可能把这部分完全掐掉,所以对于地产的政策是四个字:“长效机制”。

在长效机制形成之前,政府的对策是对一、二线城市的地产进行全面管制。2014年除了一线城市之外46个已限购城市曾全面解除限购,但是最近一年基本上全部恢复了限购,现在限购城市达到44个,甚至很多三四线城市都出现了限购。这实际上是权宜之计,但是在地产的销售和投资比较旺盛、冲动比较强的背景下,短期的对策必须是全面管制。在未来长效机制形成后,对一线城市的地产起码应当是适当管制的,其投资功能可能就会慢慢剥离。说白了,全面管制后你想投也没有指标。

我对前四部分做一个总结。首先是金融危机之后中国和美欧日采取了截然不同的应对方针,从而造成了截然不同的大类资产表现和实体经济结构。中国采取大力度的政府主导的财政手段,广义政府部门直接参与实体的运行,通过包括地产、基建在内的大规模固定资产投资来稳住经济。这是中国特有的一个能力,其他任何一个国家不具备。美欧日面对实体垮塌和去杠杆是无能为力的,惟一的手段就是货币政策。

因此2009至2013年,中国的经济周期、货币周期跟欧美日是相反的,也就是说我们2010年底开始加息和迅速紧缩的时候,欧美日在加大QE,原因在于我们对实体的刺激迅速导致了通胀和资产泡沫压力。 2017年开始,全球主要经济体都开启了刺激政策退出的转折点,这个转折点也可以说是2016、2017两年,或者两到三年。中国的转折点是规范财政纪律、加强金融监管,美欧日是货币政策的正常化,美国是加息缩表,欧洲可能从明年上半年会开始停止QE。

中国的高杠杆、高货币存量、产能过剩、包括地产泡沫,本质上都是一个问题,都是源于2008年之后“负债型+杠杆、固定资产投资”的经济发展模式。但是我们的负债都是生产型负债,对应的是全球第一的基础设施规模、地产规模、工业产能规模,中国的总资产规模早已是世界第一。

但是总收入(GDP)增速落后于总资产增速, GDP还没有超越美国。

几乎在工业领域所有行业我们都是世界第一,几乎所有的消费领域我们也是世界第一的消费国(比如汽车销量、地产销量、甚至在国外的消费),但是为什么GDP还没到第一名?第一点,尽管资产负债表规模做的很大,但是利润和收入增速低于资产增速。如果未来这些资产和产能能够得到消化,就是一个很良好的格局。第二个原因,我们的GDP沿用了美国的统计模式,从统计角度来说很可能低估。

高杠杆、高产能、高货币存量这几个问题其实政府已经在解决,包括金融去杠杆、财政纪律整肃、地产调控等,但基本上都是治标。治本之道在哪里?其实就是需求。

我们负债导致的高货币存量对应的是产能和基础设施,如果这些产能和基础设施能够得到消化,负债就会成为一个好的负债,逐步得到消化,GDP收入增速、利润增速都会起来。提高需求的手段无非是内需和外需。

内需的根本是收入分配改革,下一部分我会讲中国经济新的动力,很重要的背景就是收入分配改革的推进。

我们内需不足的根本原因是收入差距大,基尼系数太高,收入更平均后内需的弹性会极其之大。

至于外需,其实政府的思路就是“一带一路”,“一带一路”主要面对亚非拉发展中国家,这些国家的需求是需要中国政府带动的,其实是中国模式的复制和转移。

而欧美日传统的外需渠道基本上是市场化的,他们的出口增速不用操那么多心。

五、中国经济新动力

第五部分很重要,中国经济新的动力。刚才也提到一个现象,2016年地产销售这么火爆、汽车销售这么火爆、家电销售那么火爆,消费数据背后的原因在哪里?

今年年初金融市场卖方对地产销售最乐观的预测是全年地产销售面积增速在0上下,但是今年上半年地产销售面积增速是16%。

一线城市、二线城市是全面限购的状态,重要的是三四线城市地产销售持续火爆。三四线地产销售面积占比去年是67%,今年上半年是69%,均接近7成,完全抵销了一二线城市销售面积的下滑。

去年汽车销量总增速是10%左右,但更重要的是结构,自主品牌汽车已全面崛起。这个结构一直持续到今年上半年,自主品牌销售增速仍然远远高于合资品牌。这个推动显然也是以三线城市、县城、农村居民群体为主。

再看智能手机出货量,华为、OPPO、VIVO、小米全面崛起。从2015年第一季度到到今年第一季度,市场上的主要品牌是华为、小米、OPPO、VIVO、苹果和三星,其他公司已经完全掉队。其中,三星和苹果市占率不断下降,华为、OPPO、VIVO不断上升,

基本上是由国内三四线的人民群众推动起来的。

这种结构是超出大家一年或者两年前预期的,它背后的原因在哪里?

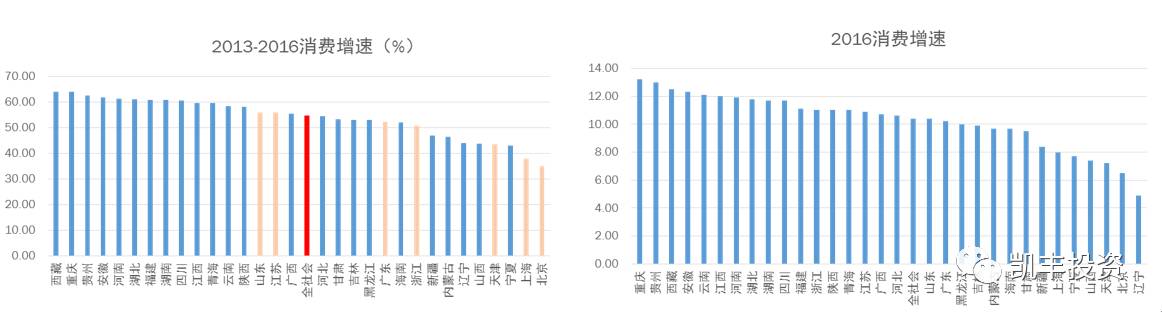

很自然我们就会想到三四线城市消费升级加速。 看2013至2016年及单独2016年全国各省份消费增速的排名,基本上中西部省份的消费增速都排在前半程。

老百姓有了钱,最大的消费第一是地产,第二是买车。乡村消费增速在去年开始拐头向上,城镇的消费增速持平。这个结构其实是能够说明问题的,三四线人口生活成本小、压力小,收入一直增长,但是房价没怎么涨,所以剩余可支配收入其实是在相对提升的。

根据阿里巴巴的数据,偏好美妆消费的前十省份,河南排第一位;偏好洋货消费的前十个城市,克拉玛依市是第一位,后边是巴音自治州、乌鲁木齐、石河子市。生活在一、二线城市的人,对经济、对社会现象的认知很容易有误区,认为自己身边就代表了中国经济和中国社会,但实际上这完全代表不了中国经济的主体。一二线城市和所有省会城市加起来可能也只有2—3亿人,一二线城市之外的人口超过10个亿。生活在深圳这样一线城市的人也许感觉近几年收入差距在拉大,但实际上样本太小,很难改变整个中国统计样本。

小镇青年的标签是不差钱、爱笑、爱热闹、顶国货、很时尚。微信的使用时间,三四线城市迅速在接近一二线城市数据;互联网移动上网的到达率也在迅速的接近一二线城市;包括城市堵车指数增速,排名靠前的都是中西部的城市,深圳的拥堵指数反而上升幅度不大。类似万达广场这种一站式的购物中心、大卖场,其实改变了很多县城和三四线城市的生活模式,这就叫供给侧。当有了这种购物中心的时候,深圳亲子儿童的新品在我们河南老家县城里很快就会出现。过去我们这儿出现一个新事物,可能要2—3年才会出现在一个中西部县城;但是现在我们这边出现新的消费方式、商业模式,可能不到半年也会出现在中西部县城,这也跟信息互联网的推动有很大关系。

三四线城市涉及到10亿以上的人,其消费升级加速的影响十分深远,是根本性的。一线城市常住人口7、8千万,二线城市也加起来则是2亿多一点,除此之外的地方是10.9亿。农村居民人均收入和消费支出的增速都是拐向上的,尤其是最近两三年。所以未来三四线城市崛起的所谓中产阶级,量级要远远高于之前这波崛起的一二线城市的势头。一二线城市这波崛起的中产阶级在2亿人左右,三四线这波是一个梯队,不断有人进入消费升级阶段。这就是中国经济很重要的特点。

大家分析中国经济问题经常会有误区,中国经济分析至少存在三个方面特殊性。

第一是政府对经济的深度参与和极强掌控力,政府直接下场参与经济和货币创造,其程度在全球是绝无仅有的。这种掌控力使得中国政府具备很重要的一个能力:能抗。不要小看这点,这能解决最难的事情:时间。第二是庞大的人口规模决定了几乎在所有产品领域

中国都是全球第一大市场。第三是中国各地区发展差异性极大,层次极为丰富。

一二三四线初始差异巨大,很容易导致生活在一线城市为主的金融市场人士产生认知偏差。用教科书式的分析往往带来很大的认知偏差,甚至最终南辕北辙,例如过去多年对房价的分析和预判、对高铁的预判等。

消费升级的原因在哪里?第一位的肯定是收入,经济学上有一个S曲线,当人均GDP达到3千到8千美元的时候,这部分群体会加速消费升级。中国去年全国人均GDP大概是8千多美元。虽然地区差距极大,深圳和广州已经达到2万美元以上,北京上海也达到1万5至2万美元,但是也有大量的城市还是在3千到8千美元,而这部分城市涉及到的人口规模又极其庞大。从收入增速来看,三四线城市和农村略高于一二线,但这个还不是主要原因,更重要的是其处在的收入阶段使得其收入提高带来的消费弹性远远高于一二线城市。

在座各位收入提高再翻倍,对消费推动不大,因为已经属于高净值人群,该有的都有了。更广大的人群处在有了钱就是买车买房这样一个较为低端的阶段,这部分人群量级很大。2013年这届政府上台之后,我们的基尼系数是趋势下行的,某种程度上也体现了这届政府执政思路,也许在未来五年大家会有更明确的感知。美国基尼系数是高于我们的,最高是美国,第二是中国,我们大概是0.47,美国是0.48。德国是远远低于我们的,欧洲和日本也远远低于美国和中国。

第二位的是人口。三四线城市生育意愿更高,生育率也更高。去年我们新出生人口出现久违的反弹,达到了1780万,而过去十几年几乎就在1600万上下一个很窄的区间内浮动。除了二胎政策的推动之外,还有一个原因就是婴儿回升潮。去年我就讲过人口问题,长期来看我们有人口老龄化的趋势,但是在2016至2020年这个周期有婴儿回升潮,因为85至90年出生的人群进入了生育年龄。再叠加二胎政策,新出生人口就出现了反弹,这对经济是好事。另外,三四线人口开始回流,最主要是农民工的回流。这两年本地农民工的增速出现了反弹,而外出农民工增速在下降,流向直辖市和省会的农民工人数已经出现了0增长甚至负增长。这也契合刚才讲到的消费升级的一个因素,在一二线城市生活过的人群回流,会给当地带来新的生活方式和新的消费理念。

第三个原因是三四线城市地产销售高增长带来的“地产后效应”的推动。三四线城市地产的高增长现在还在持续,这个影响至少还可以维持未来一年的时间,因为买房之后会有很多后续消费。

对三四线消费升级加速的原因我做一个总结。

第一是基尼系数的下降;一个原因在于过去五年低端劳动力成本提高的速度高于中端和高端劳动力成本提高的速度。大家感受很明显,过去几年保姆、农民工工资的增速高于一般白领阶层,而达到一定消费水平之后他们的消费弹性又是最高的。这部分人群之前在一线城市挣的钱只足以在老家村里翻新一下自己房子,但是现在干一年两年之后可以在老家附近的县城或地级市首付买套房。另一个原因是坚持不懈的扶贫政策。这届政府从2013年开始提几大战略,其中扶贫战略是极其重要的、为“2020年实现全面小康”目标补短板的一个政策。