正文

盘点中国的当代艺术史,常常容易演变成个人史,尤其是“文革”后出来的第一代,几乎是整个国家在文化艺术上相对空白的那十年成就了有限的几十个人。叶永青就是这幸运的78级中的一员,他跟77年恢复高考的第一届只相差半年,所以跟周春芽、张小刚一个寝室,走得非常近。

“当时整个学校就一百来个人,油画班就我们二三十个人,所以交流很多。我跟张小刚都是从云南去的四川,入校前我们就一直在通信,小刚给我写过一封信,他说我们以前都觉得画得最好的就是书上的,但是我们班的这些同学每一个都比书上画得还要好。”叶永青说,刚到川美的时候,小刚很吃力,自己也很吃力。“我们整个在昆明学画画时期没有老师,都是野路子,所以我考进四川美院的时候,就像一个傻瓜一样。我们班同学画画,拿着馒头,拿着一排铅笔,从1B、2B、3B、4B……先用什么,后用什么,都有章法。我就只有一根5B铅笔就进去了,两个小时画完,画得乌漆麻黑,然后所有人看你都像看一个傻子一样。”

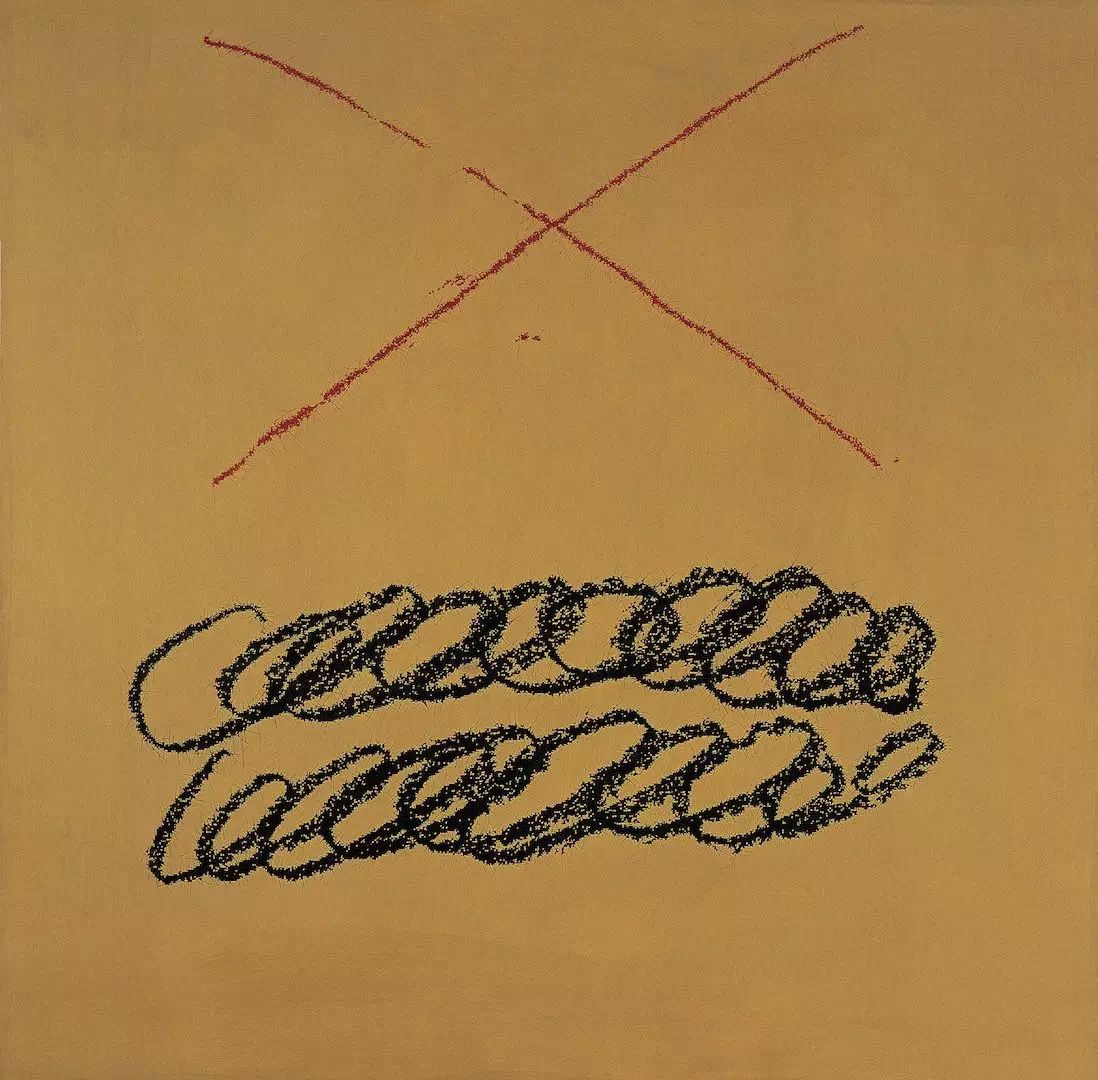

失败之诗 200×200cm 2008年 布面丙烯

叶永青经历了川美最辉煌、最风起云涌的时代,身边同学高小华画懂得《为什么》、程丛林的《1968年某月某日,雪》、王亥的《春》,这三幅作品成为反思文革的“伤痕”学术的扛鼎之作。而后是罗中立的《父亲》,乃至何多苓的《春风正在苏醒》。而当时的另外一支力量发端于云南,比如丁绍光、吴冠中、袁运生,为了逃避政治性,他们把边疆乡土题材、把云南的少数民族当作一种实验,与西方现代艺术的影响和多样化遥相呼应。“实际上,他们是对徐悲鸿以来的现实主义的一种反叛,也借鉴了西方现代绘画的形式观念,比如蒙得里安、莫迪利阿尼、毕加索……”这种形式主义的画风,云南是一个大本营。

叶永青从两边都得到营养。“我是一直在中间摇摆,我形容我早年的态度就是骑在双头的摇摇马,一会儿倒向这边,一会儿倒向那边。”他和张晓刚当时被叫成“云南两怪”。

叶永青说,那时候,他每年要去八次西双版纳。云南是他的故乡,在某种意义上,却成了他的异乡,是远方。他把西双版纳当成了他的巴比松、他的塔希提。他也是在那里收获了女儿,他用夫妻两人的姓氏和西双版纳为之命名。

遇到劳森伯格

叶永青在后来的采访中说,川美这一轮辉煌很短暂,前后也就是三年,从1979年开始,到1982年就结束了。川美的两次进京展览被当成全国学习的样板。四川美院建立了一套成功的模式,“就是到全国美展去拿奖牌,得到金奖,得到银奖,在美术杂志上发表。后面很多人都要去走这条成功之路,千军万马过独木桥。”第六届全国美展,成了四川美院的滑铁卢,“整个四川美院全军覆没,只得了一个铜奖,我们全部落选。这对四川美院是很沉重的打击,就是发现以前那样的东西是不可持续的。”

新的思潮正在涌来,大量西方读物被引进到中国,艺术也开启了新的模式。跟叶永青先后留校的五个人里,罗中立去了比利时,高小华被调到中央美院,程丛林和秦明去进修,只剩下叶永青一个人,没人说话,每天靠写日记和喝酒排遣孤独。那时候他的工作就是向全中国输出川美模式,“四川美院天天在到处传播经验”:做表格,办展览,订箱子,发货,向全国各地输出四川美院的小型油画展、中型油画展。

生活就是每天干杂活儿并等待夜幕降临,当夜幕终于降临的时候,说:喝酒的时刻来临了。然后出去喝酒,跟铁路扳道工、搬运工,在重庆的防空洞里,喝一毛钱一碗的最廉价的水酒。

《诗人散步》,油画,2983年,创作于重庆的作品,这时也是四川画派最盛的时候,我的想法与之格格不入

“喝得醉醺醺回来,晚上彻夜画画,精神都不太正常,基本上画的是千里之外,西双版纳、西藏……从不觉得让我很苦闷的周遭跟艺术有关系,我所有的艺术都是要逃离。要逃离我正在工作的那片土地,(黄桷坪)那个地方让我厌恶极了,到处都是烟囱,非常肮脏的街道,遍地垃圾污染,失落的扳道工人……我觉得我生活在一个垃圾堆里,我想唾弃这些垃圾。”

这是1985年,美术新潮开始的年份,那一年,劳森伯格来到中国。

当时能看到原作的机会非常少,“我们所有在艺术上遇到的问题,参照系都是西方,而且是来自西方的书本知识,不是原作。”每一两年有一个来北京的展览,在那样的展览上,中国的艺术青年才第一次看到梵高的原作、高更的原作、伦勃朗的原作,能够到北京看一次展览,仿佛朝圣之路。

“劳森伯格要来北京的时候是1985年的冬天,我当时真是奔走相告,到处去约人,那时已经是各种西方美术思潮起来的时候,四川美院却像死水一潭,它还沉浸在过去的光荣榜里,它已经反过来,成为压制新艺术的保守力量。”