正文

延伸 达能旗下奶粉屡陷假货风波

事实上,达能集团旗下奶粉品牌已并非其首次遭遇假冒。

新京报记者了解到,早在2015年6月,荷兰诺优能奶粉就曾遭遇造假风波。据报道,当时荷兰警方发现,不法分子将适合早产儿食用的Nutrilon Nenatal 1阶段配方奶粉铁罐装的包装标签篡改为荷兰文的Nutrilon Pepti深度水解特殊配方奶粉1、2阶段产品。而这将直接对消费者产生误导

,一旦对牛奶过敏的婴孩食用了包装错误的奶粉,将会产生不同的过敏反应,严重者甚至会死亡。

2016年3月,达能旗下奶粉品牌可瑞康宣布退出中国市场。业内传闻可瑞康是“被假货逼出中国”。尽管随后达能集团回应新京报记者称,可瑞康金装系列产品退出中国市场“是一次正常的商业策略调整,与所谓假货的谣言没有任何关联。”但仍有报道显示,

不少母婴实体店陆续于2015年下半年清空可瑞康库存,而假货是二三级代理商放弃销售的主要因素。

对于因假冒产品遭受的损失及公司采取的打假举措等,截至发稿,达能集团并未向新京报记者作出回应。

高级乳业分析师宋亮认为,

假冒进口奶粉的现象确实很普遍,有些就是国内造假,“还有一些是在海外造假,批量走私进入我国境内”。

这类奶粉通常经由电商等渠道进行线上销售,或进入到三四线城市的一些母婴店,由店家和真货混杂在一起卖。

对于海淘奶粉,宋亮接受媒体采访时说,“海淘奶粉是不经过海关等相应检验的,质量问题堪忧。”海淘渠道存在的核心问题包括两个,

一是存在大量假冒产品,即其他品牌合格产品通过更换包装来冒充某一品牌,这会冲击奶粉行业正常的价格体系;二是存在过期奶粉通过换标签售卖现象。

由于奶粉来源的碎片化,平台电商无法对奶粉来源正确识别。加上大多假冒奶粉是海外小作坊生产,国外相关监督部门无法跟踪查验。

除了海淘奶粉真假难辨困扰消费者外,还有多款知名进口奶粉屡遭假冒,也令消费者避之不及,这背后是一条困扰厂商已久的国际造假利益链。

新京报记者梳理发现,

2015年-2016年公布的判决文书显示,国内共出现了3起涉嫌假冒进口奶粉的大案,涉及雅培、喜宝等多个知名品牌,整体涉案数量超过60万罐。

从披露的案件细节信息来看,奶粉造假已经出现了集团化、专业化运作的迹象,部分涉案公司从采购低价大包粉原料分装,到假冒进口报关文书及检疫证明,最后报关公司仓库“一日游”冒充进口,各个环节手法娴熟且有专人专职负责,甚至骗过了专业的奶粉经销商。

假冒奶粉形成了一套相对固定的模式:

从国内或者国外低价采购大包牛奶粉、羊奶粉原料,分装成小罐,再贴上伪造的奶粉品牌标签后高价抛售,这其中的高额利润让不少不法商家开始铤而走险,大规模制假、售假。

更加令人担忧的是,

一些涉嫌假冒进口奶粉,经检测多数存在食品安全问题。如2015年的假冒可尼克、善臣案中,13件奶粉中有2件含有致病菌,属于不符合安全标准食品。

而在2016年的

伪造

诺德兰、喜宝检疫证书

等案中,11个批次的奶粉样品有9个不合格,主要是蛋白质含量严重不符合食品安全国家标准。

无论海淘奶粉,还是国内进口奶粉,乳业专家王丁棉在接受新京报记者采访时曾表示,屡次出现的假奶粉与奶粉销售渠道混乱有关,

“许多奶粉品牌设立了销售大区,下面还有省级代理、市级代理,代理层级越多给假奶粉留下的空隙就越多。比如向正规企业要10吨,实际上卖出去15吨,而由于销售层级过多,品牌方自身很难监控。”

宋亮则认为,此次国外查出假冒爱他美奶粉也为我国敲响警钟。

“婴儿奶粉是条红线,任何人都不能碰,只有加强监管和查处力度,让不法者受到重罚,市场才会更好。”

他建议政府尽快建立消费者举报制度,激励举报者,重罚制假售假者。这样也有助于留住质量较好的国外品牌。因为一旦企业利益受损,可能会导致其退出中国。品牌企业退出,消费者的需求得不到满足,市场上的产品要么消费者不喜欢,要么是消费者喜欢的产品出现越来越多的假货。

宋亮还建议,

国内外品牌奶粉都要尽快建立自身产品追溯体系,以维护自身品牌和消费者利益,国家食药监总局不妨与国外品牌奶粉厂家约谈,凡没有建立追溯的可立即退出国内市场,以维护市场秩序。

造假术1 购买其他品牌奶粉罐装造假

新京报记者注意到,

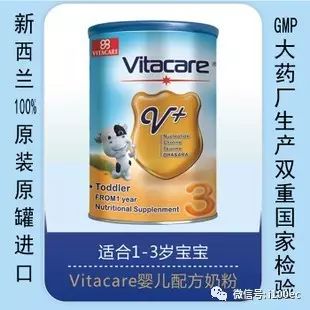

假冒“雅培”奶粉案中公布了一组数据:

犯罪嫌疑人以每罐70元到80元的价格在市场上购买新西兰产“Vitacare”、“美仑加”、“可尼克”婴幼儿配方乳粉和国产“奥佳”“和氏”“摇篮”等品牌婴幼儿配方乳粉,分别在山东兖州、湖南长沙的窝点灌装生产冒牌“雅培”金装喜康力婴幼儿配方乳粉(900克)1.16万罐,销往安徽合肥经销商、河南郑州经销商、江苏宿迁经销商、湖北武汉经销商,销售额190余万元。

按照这个销售额来计算,

这种900g装的假冒“雅培”奶粉售价在163.79元左右,其原料成本仅在70元左右,每罐假奶粉上可以攫取93.79元的利润,中间利润率高达57%以上。

造假术2 为假冒奶粉伪造“身份证书”