正文

女孩的名字不仅没有半点含花带草的妩媚,并都有两条修长的腿,他希望她们尽可能的迈出闺门、走向世界;而男孩的名字里却都有一个宝盖头,这是光大祖业、继承家声,也是不管走多远、也要记得家。

他希望男孩的心里一定要有家;而女孩的内心一定要广大。

其境界与格局,由此可见一斑。

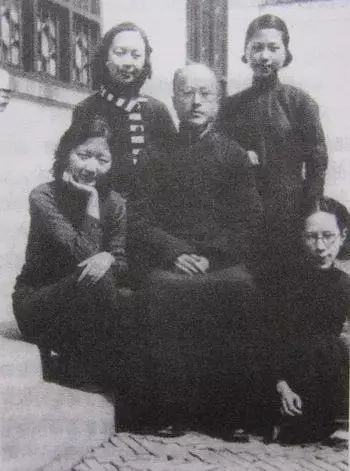

▵ 张武龄与张氏四兰,苏州九如巷的记忆

张武龄对孩子们的教育就是玩,开放式的玩。

1917年,张家举家搬迁,来到了柔润秀丽的苏州宝地。楼阁亭台、花廊水榭的大宅,正是孩子们放开手脚、嬉戏胡闹的城堡。

“每天我们只要离开了书房,放鸟归林,这里就不再安静。我们有时学王羲之‘临池洗砚’,更多的时候是疯疯癫癫爬山、玩水”,《张家旧事》一书中回忆。

家中的任何地方,孩子们都可以自由进出;父亲最珍爱的藏书,孩子们随性翻阅、从不限制。

张家的孩子无论男女,都可以自由地发展自己的爱好,

父亲给了孩子们最大限度的个性成长空间。

虽然玩的开放,但同时又家教严谨。

“记得小时家里来客,小孩子一定要站在客厅一侧规规矩矩打招呼,待佣人端着糖果盒子一上来,马上安静的依次退出,不可能有在客人面前闹着要糖果的事情发生”,姐妹们回忆说。

有一年除夕,父亲张武龄撞见孩子们正和一些工人丢骰子、玩骨牌,每盘下几分钱的注。赌博这事,他深恶痛绝,哪怕子女们只是偶然一次玩玩也不行。

所以那年他和子女们当即谈了个条件、引了个方向,如果不玩骨牌,就可以跟老师学唱昆曲,还可以上台。

许多年后我读到这里,豁然明白如今教育我们所提倡的“爱与自由”,其分寸与边界究竟在哪里?

是既最大限度地给孩子自由探索和个性成长的空间,又懂得在关键点上提纲挈领。

再看他们读书也是一样。

张武龄对知识如饥似渴,极为重视子女教育,专请了几位老师在家中授课。但他从不干涉具体教学,只参与编选教材,从《文选》、《史记》、《孟子》等书中选出一篇篇古文,让专人写了讲义给儿女们去读。

好的教育,是充分给予孩子爱与自由,又懂得在关键点上提纲挈领。

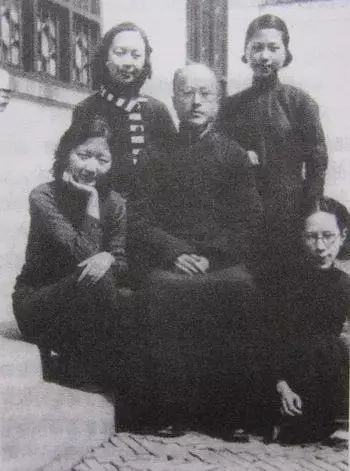

1946年,三连襟与三姐妹于上海合影