正文

“这是买入时机,而非卖出时机。”互联网泡沫破灭的时候,她被推上风口浪尖。当所有人都质疑玛丽·米克没有调低自己推荐股票的信用评级时,这个女人这么回复。

她不同情心怀不满的自认为被误导的投资者,“每个人都必须对自己如何分配投资负责。”她说:“我们做过不该做的交易吗?是的。我们是否推荐了我们不应该拥有的股票?是的。”但是,她补充说:“我们比其他公司做得更好。”

她坚定地看好这些科技公司的发展,甚至检察机关在针对她是否存在欺诈行为的调查中,也没有找到她丧失信心的证据。

2003年,《纽约客》刊载了一篇长报道。文章中引用过一名调查人员的话,他对找不到任何证据对玛丽·米克提出指控感到沮丧。“玛丽·米克的电子邮件怎么可能和其他人的电子邮件没有一样的废话呢?” “她是更有经验的吗?她更仔细吗?她是一个女人吗?”也许原因在于她是一个真正的互联网信徒吧。

眼球、关注度和浏览量这样的词汇在今天的互联网时代已成常识。但2001年的财经报道中,这是当时舆论攻击她的弹药。

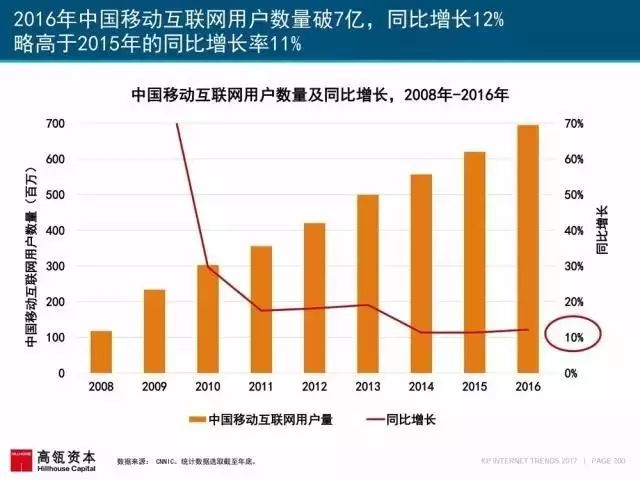

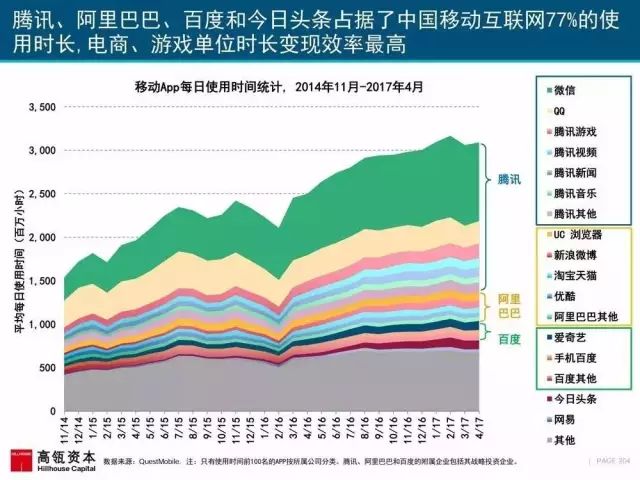

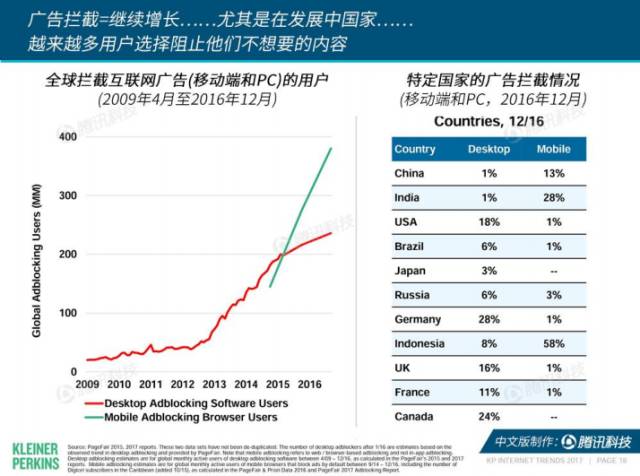

玛丽·米克在报告中提到的关于中国互联网发展的部分观点 图:腾讯科技

“你们怎么盈利?”今天创业者面对这样的提问能大声回答:“我们暂时不考虑盈利。”这或许应该感谢玛丽·米克。她帮助发明了一种新的投资模式,让网景公司在赚钱之前上市。“在那笔交易出来之前,全世界都在停下来看看它如何运作。它确实做到了。”玛丽·米克接受采访时说。

在从摩根士丹利离开成为KPCB合伙人之后,她继续围猎顶级公司。她几乎掌握硅谷所有要人的联系方式,谷歌的拉里·佩奇和谢尔盖·布林,亚马逊的杰夫·贝佐斯,A.O.L.史蒂夫·凯斯和eBay的梅格·惠特曼,这个名单可以无限列下去。

每一年,互联网女皇都会带着她的PPT来。在中国,互联网公司从她的PPT里寻找有关自己的蛛丝马迹,然后大肆宣扬。有人怀疑,在硅谷她是否有人买单。一位在硅谷待了近三十年的工程师回答:“当然。它不是被当成福音,但它真的被严肃地咨询。”

6月1日,超过半小时的报告,被玛丽·米克一口气说完了,一个停顿也没有,亦没有多余的表情,只是时不时将手抬起来又放下。在结束致谢时,她露出全场唯一一次笑容迎接掌声。

那是胜利者惯有的姿态。

延伸阅读:史诗般的五年 ——玛丽 · 米克2017年《互联网趋势报告》述评

来源:网络智酷(ID:wangluozhiku)

欢乐的六一儿童节里,玛丽 · 米克2017年度的《互联网趋势报告》如约而至。

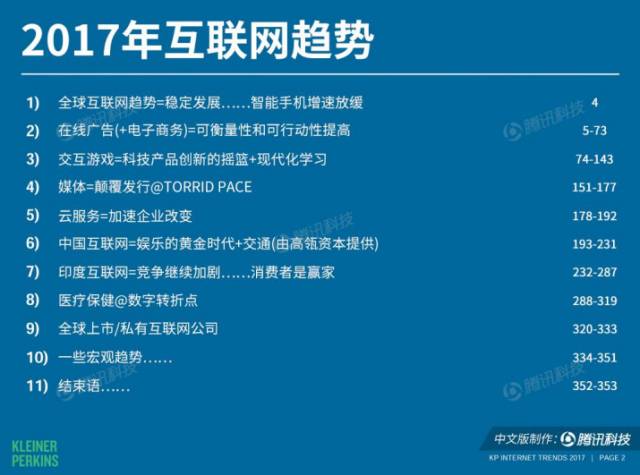

这是一份354页的报告,创2010年以来报告篇幅之最。读完这个“庞然大物”之后,如果只讲一句话作为点评,那就是报告第九部分的这句:“史诗般的五年”。

今年的报告虽然亮点分散,但还是有一些值得关注的内容——比如对“游戏化”的分析;对“企业云使用量”的分析;比如将中国互联网过去一年的表现,描述为“在线娱乐和共享出行的黄金时代”;对印度互联网的分析更显得非常专业,令人称道;以及对医疗卫生领域“拐点来临”的分析等等。

当然,不能强求玛丽 · 米克能提供符合本土口味的互联网趋势报告,这个拼盘式的报告也暴露出不同撰写者风格的差异——

对中国的互联网从业者来说,迫切需要一份立足本土、放眼全球的“互联网趋势分析报告”,这才是业界真正需要反思的地方。

今年这一报告的价值,其实在于两点:

首先依然是专业的分析手法

(方法论是海外咨询公司的强项,当然分析框架已经老套不堪,这恰恰又是本土互联网咨询公司的机会),

其次,是持续20余年的观察记录

(顺便说,玛丽米克的长尺度观察值得学习)。

2017年的报告,放弃了2012年以来持续5年的中心词“重新构想(Re-Imagine)”,并不是说这一过程已经结束,反倒是说这一进程业已“全面”展开。今年报告中的创新努力在于:

首先,放弃面面俱到式的场景罗列,转而寻求对重点问题的深入探究

,比如在应用层面,着力聚焦在线广告、游戏化、“企业云就绪”、医疗保健运用互联网的拐点这四个方面;

其次,在国别比较层面,将美、中、印三个迥然不同的互联网市场,摆放在同一量级、同一观察视角下,做比较全面的审视;最后,试图从美国宏观经济形势、长尺度经济增长动能的高度,审视互联网发展的动力机制。

这可能也是报告变“厚”的一个原因;当然,从某种程度说,这个报告也还不够厚。

说这个报告还不够厚,主要有两点感想:一个是去年新年伊始的阿尔法狗,搅动AI江湖一年有半,人工智能、虚拟现实、智能传感、无人驾驶等技术的快速突破,已经在产业和大众生活两个层面掀起巨大波澜,怎么看?未来将如何?报告没有触及,多少有点遗憾。另一个,是报告的分析框架依然采纳最传统的金融、经济、人口、劳动力等,没有在分享经济、信息经济、互联网伦理、信息安全、网络治理方面给予应用的关注,这或许正是其分析框架的局限所在。

不过,瑕不掩瑜,这份报告还是一份难得的、有参考价值的重磅报告。

下面按照报告目录的11个部分,简要评述若干亮点,也捎带“贩卖”几句我自己的思考,不对的地方请各位网友批评:

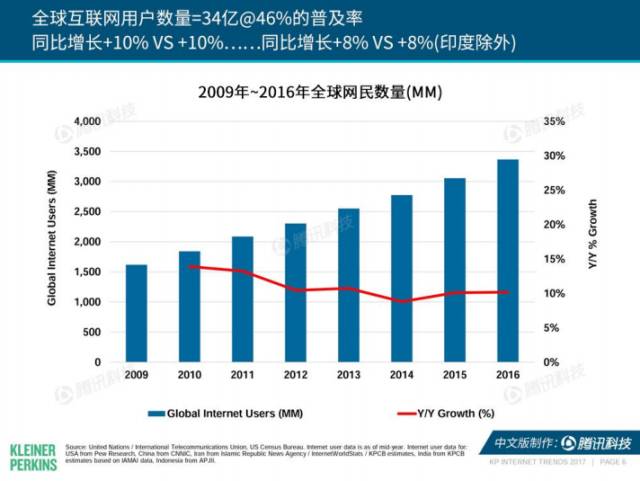

也许因为是常规内容,这部分大概反倒是整个报告最薄弱的地方。全球网民数量34亿,互联网渗透率达到46%(最新CNNIC报告显示,中国网民数量达到7亿,互联网渗透率达到,超过全球平均水平)。用户依然稳定增长。

用户的整体基数接近或者达到自然人口的一半,这意味着什么?这在经济学、社会学、政治学上意味着什么?恐怕还需要学者深入研究。

我认为至少有一点值得关注:

传统自然人口数据,人口统计学数据,是经济发展、社会组织形态、地缘政治战略的重要依据。

换句话说,经济学、政治学、社会学、传播学的基本假设,是建构在自然人口结构与增长的基础数据之上的。现在网民人口来了。怎么看待网民人口?网民人口的网龄、网智、网情(借用年龄、智商、情商的说法)有怎样的特征?网民的经济社会属性,群聚属性,分散化、部落化倾向,网民情感投射在自然空间中的对应,虚拟空间网民的行为,网民的网络生长机制等等,这些内容都值得进一步研究,否则的话,网民数据就仅仅是自然人口的简单类比。

报告还给出智能手机增长放缓的观察,这个当然没有问题。但与网民数据一样,这种将智能装置,仅仅视为某种硬件“盒子”,仅仅从发货量、销售量数据,是看不出太多“信息”的。智能手机增长放缓,就好比彩电增长放缓,甚至萎缩,都不会令人惊讶。重要的,是这个智能装置,在多大程度上改变了世界的存在形态,改变了人们的行为模式。

报告的第一部分,恐怕是最难的。我想,什么时候报告的第一部分,充分显示出“互联网思想”的那个范儿,说明玛丽米克这个品牌,真的与时俱进了。

报告的第二、三、四,这三部分内容,可谓中规中矩,是互联网观察20多年,几乎可说雷打不动的内容。

这部分内容涉及电商和在线广告,作者主要提出的是广告价值度量问题(这是个老大难问题)。作者认为,

目前衡量广告ROI的指标、说法面临挑战:关键是两点,一个是长期来看消费者并不喜欢“推荐”;另一个是消费者日益担心隐私数据泄漏,用我自己的话说,消费者本质上不喜欢“被收割”。

随即,报告者还是通过一些案例,提出一些创新的广告模式,包括图像识别、图像搜索、自然语音交互、定向店铺、精准营销。

有一个观点:作者认为“广告/内容/产品/交易”之间的界限,正变得模糊不清。这个观察很到位。的确如此。

但是,我要点评这样三点:

第一,在线广告的困境,包括报告者在内,很多从业者都感同身受。但这个困境在当前的认知水平上,恐怕无解。这也是报告者提出问题之后,也只能转而寻求一些看上去富有创意的广告模式来说事,并不能从根本上触动她所提到的那个“ROI挑战”。

我认为无解的理由很简单,就是当今电商也好、广告也好,其核心关切是“交易”,而不是“交往”(参见本人2010年的一篇拙文:“新互联网生态:从交易到交往”,该文是《3000万人的聊天室》推荐序)。当然,真正解决这个问题的时机可能还没到(但迹象已经有了,比如“意愿经济”,比如“区块链”技术)。

第二,在百花齐放的电商领域,美国市场真心不是分析什么“模式创新”的主战场。玛丽米克列举的那些玩法,什么“社交媒体推动问责制”(p54)、“即时在线客户交谈”(以intercom为例,p55),可以说统统是中国互联网电商和社交领域玩儿剩下的。作者还觉得在YouTube上晒拆包装的视频,拆快递包装成为乐趣,以及从出门就餐转向叫外卖吃饭——这些都是没见过满大街快递小哥、满屋子快递包裹的时候,产生的新鲜感。

第三,但也不能说美国没有商业模式创新。美国的商业模式创新,是建立在已有的商业秩序业已运转良好,各方信誉和信用业已建立衡量体系的基础上。美国的商业模式创新可以相对比较“轻松”,比如报告提到的亚马逊线下实体店所采用的包月服务、预约商店;以及利用社区邻居口碑的NextDoor。特别谷歌在2015年重组而来的Alphabet,在大力探索谷歌lens、谷歌pla移动平台、谷歌AdWords,以及基于位置的广告和机器学习技术等;还有FB Echo的广告模式。