正文

据《2014 年中国时尚指数白皮书》,消费者平均愿意支付48.2%的服装预算购买设计师品牌。在所有年龄段中,90 后相对于其他年龄段有更加高的购买设计师品牌的意愿。

“现在很多年轻人已经开始拒绝同质化的流行趋势,更愿意追求个性化、设计感、轻奢化,愿意而且有能力为更好的消费体验和更好的产品买单。”专注时尚、生活方式等领域的商业媒体《华丽志》创始人余燕谈到。

独立设计师的地位逐渐凸显。根据CIC (一家社会化商业资讯提供商)的统计,中国设计师品牌时装市场迅速发展,市场规模由2011 年的111 亿元增加至2015 年的282 亿元,复合年均增长26.2%。

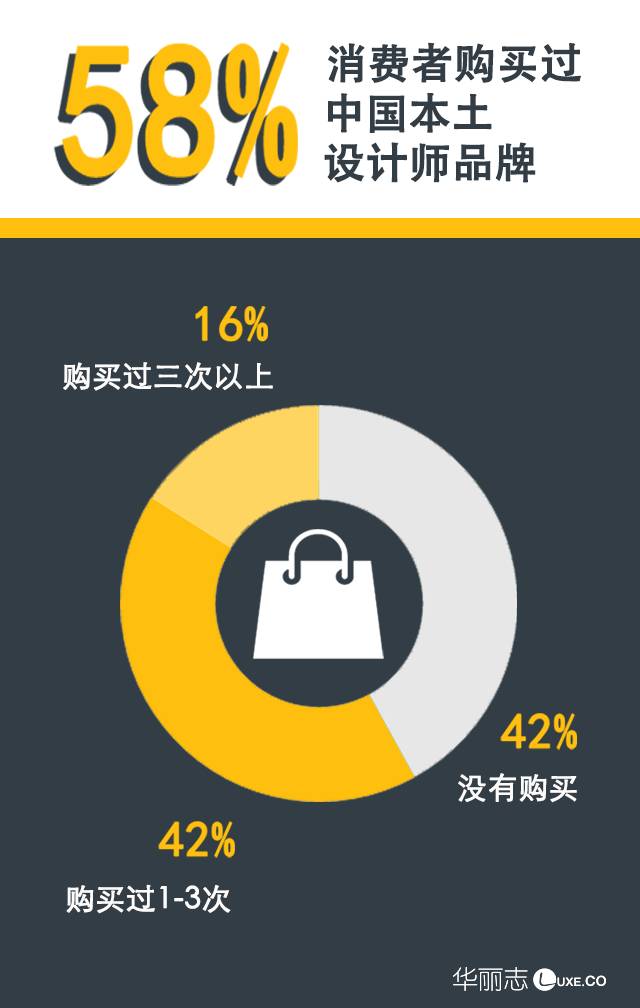

数据来源《2017年度中国时尚消费调查报告 》

这一轮新的创业机会,也吸引了大批资本集中布局。据时尚观察媒体《华丽志》的统计数据显示,2016年国内时尚和生活方式领域的总投资数量为376起,总股权投资金额351亿元人民币,主要集中在天使轮和A轮。

虽然中国时尚行业投资还处于早期阶段,但这种青睐已经蔓延到时装品牌。2015年12月,独立设计师品牌MASHA MA获得祥峰资本数百万美元A轮融资;2016年,复古时装品牌密扇获得清流资本数千万元Pre-A轮融资。

资金、设计、供应链、渠道的恶性循环

从北京到瑞士,从巴黎到纽约,十几年的留学生活传授给了刘璐足够的审美能力和商业知识,却没告诉她要去哪里买面料。

对于设计师创业者而言,从产品研发、生产链磨合到渠道传播,每个环节都是难题。

“这就像大浪淘沙,虽然越来越多的独立设计师出来创业,但是成功的永远是金字塔尖上的人。”刘博说。

每年有数以万计的设计师品牌在中国诞生,而其中能活下来的品牌少之又少。虽然生长于消费升级的黄金时代,独立设计师品牌的现在和未来仍然不算明朗。

时尚产业的门槛很高,摆在独立设计师面前最大的难点,是资金问题。“设计师早期创业都有一个艰苦摸索的过程,新成立的品牌通常需要经过三到五年左右的培育期,才能实现比较充裕的正向现金流。”余燕介绍。

一代人有一代人的命运和窗口。“独立设计师品牌已经过了2007年左右“空手套白狼”的时代,那个时候物价偏低,这也意味着试错成本更低。”刘璐认为,更多的人会卡在机会成本上。“打造优秀的产业链条是个需要不断磨合的过程,每个环节的钱花到位才会出来成果。”

这也就意味着,新人一举成名的投入成本在不断扩大。

除了钱,产业链是困扰创业设计师的另一个麻烦。“不去做的时候想不出来什么地方会出错,这个行业本身的试错成本很高。”曾让刚刚回国的刘璐最头疼的是,当时的中国制造不做精品加工,设计师只能自己去江浙一带找工厂来做加工。“那衣服真的是被做废了。”

这些痛苦回忆背后是时装制造业供应链的现状——粗糙而不成熟。

“2014年刚刚创业的时候,几家供应商都被密扇的“挑剔”吓跑了。“小作坊愿意接单,但生产质量难以把控,优质的供应商又因为量少不愿接单。”密扇创始人冯光回忆。“有一次我们差点误单,衣服的预售已经完成,眼看就到发货的最后期限,供应商那边却还有许多产品没投入生产。”

在余燕看来,不成熟的供应链很容易让设计师陷入一个恶性循环中。

冯光透露,设计师品牌单款一般不到100件,而成熟的品牌单款会到1000—2000件,数量上存在着数十倍的差距。“很多设计师因为他们的设计风格比较小众,产品产量就很小,生产成本只能居高不下,所以传递给消费者的价格也并不是那么亲民的,就导致他的受众群体相对更小。”余燕谈到。

事实上,大多数的设计师都生活在赤贫线以下,审美过关了,却搞不清市场在哪里,要如何发出声量。

“渠道构建、用户黏性、缺乏曝光渠道等问题依然是原创品牌的痛点。”

冯光表示。

在不断试错中突围

在这个先有作品后有订单的行业,产品永远是最核心的竞争要素。

9月时装周将至,依靠各大品牌设计师的前瞻性,2018年春夏时装流行趋势即将出炉。“我们永远活在未来。”刘璐透露,今年4月份LUVON by LIULU的秋冬款设计就出来了,经历三个月的产品生产周期,已经集结订单投入生产。