正文

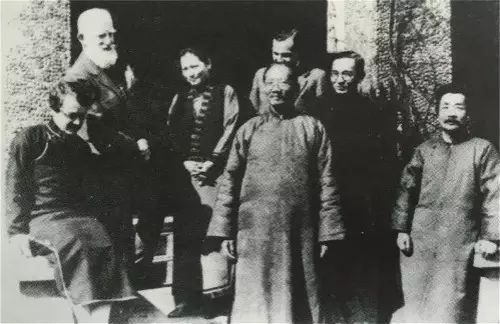

厦门大学部分教职工合影,第四排右起第一人为鲁迅

真正让鲁迅烦恼的是他与校方的关系。校长林文庆是英籍华人,对国学研究并不感兴趣,成立国学研究院,一是装门面,二是应付重视国学研究、远在新加坡的校董陈嘉庚。可是,因为林文庆提倡尊孔

,学校里充满复古气息,学生们学古文背古诗,极少参加社会活动,林文庆甚至还用英文编写了一本《孔教大纲》,让学生学习。这种氛围当然和主张“少读中国书”、倡导新文化的鲁迅格格不入。

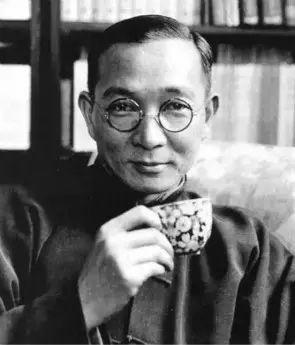

林文庆

国学研究院的经费问题直接导致了鲁迅和林文庆的正面冲突,林文庆说自己有发言权,鲁迅为此拍了桌子。当时厦大理科部主任是从密歇根大学留学回来的化学博士刘树杞,此人心胸狭隘,对国学

研究院一直采取排挤态度,恰好他又掌管学校财权,在看出林文庆和鲁迅的矛盾后,很快“领会”领导意图,频频刁难鲁迅,以致鲁迅被迫几次搬家,一度甚至住进厦大某楼的地下室。

鲁迅是林语堂举荐到厦大的,后者算是半个地主。按说鲁迅在厦大过得不顺心,两人的关系多少会受到影响,但事实并不是这样。相反,两人都表现出对朋友的理解。

在与校方关系交恶后,鲁迅曾想甩手走人,但是最后还是没走,即便在刘树杞以节电为由,让人把鲁迅屋内的两个灯泡强行拧走一个后,鲁迅也忍了。他说:“只怕我一走,玉堂(林语堂本名)要立

即被攻击。所以有些彷徨。

”

对于鲁迅当时的处境,林语堂曾有这样的描述:

“我请鲁迅至厦门大学,遭同事摆布追逐,至三易其厨,吾尝见鲁迅开罐头在火酒炉上以火腿煮水度日,是吾失地主之谊,而鲁迅对我绝无怨言是鲁迅之知我。”

这是林语堂与鲁迅失和后的表述,由此可见,当年在厦大,林语堂对鲁迅是抱有深深的歉意。

林语堂

然而,鲁迅与林文庆、刘树杞等人矛盾是解不开了。1927年1月15日,鲁迅终于离开厦大,前往广州中山大学任教。鲁迅前后在厦大任教仅134天,可是厦大却铭记鲁迅直到今天,学校

不单有全国大学中唯一的鲁迅纪念馆,还有鲁迅的花岗岩雕像,连校门和校徽上“厦门大学”四个字都是鲁迅的墨迹。

因为鲁迅的辞职,厦大学生对校方,尤其是刘树杞恼火之至,于是发起学潮,要求罢免刘树杞。刘树杞无奈只好辞职,跑去武汉大学做代理校长。刘的去职并未平息学潮,学生又

把矛盾对准林文庆,林文庆只好到南洋躲避。看到这种形势的林语堂对厦大也感到灰心,他觉得鲁迅的去职和学校的乱象都与他有关联。其时正值武汉国民政府外交部长陈友仁再三邀请他去任职,于是,在鲁迅离开厦大两个月后,林语堂于3月辞去教职,前往武汉担任国民政府外交部秘书。

鲁迅和林语堂从北京先后到厦大任教,又先后离开厦大,真正做到了共进退。朋友做到这个份上,这友谊还不让人羡慕吗?

1933年2月17日,鲁迅(右一)、林语堂(右二)等人在沪欢迎爱尔兰作家萧伯纳(左二)访问中国。

关于鲁迅和林语堂从有矛盾到分道扬镳,有很多种说法,说起来都是不大事,或者就是鸡毛蒜皮,有各种说,如蚊帐说,酒局说,文章说,葬礼说,英语说。听起来很杂、很乱,

但是,细说起来,倒是颇有几分市井味道,让人联想到大杂院里的邻居吵架,以及酒醉后掀翻桌子等民间俗景。

蚊帐说是颇有戏剧性的。在上海时,鲁迅曾和林语堂同住在北四川路横滨桥附近。有一次,鲁迅吸完烟后随手把烟头一扔,不料正扔在林语堂的蚊帐下,把蚊帐烧去一角。林语

堂当即就不高兴,厉声责怪鲁迅。鲁迅很不以为然,觉得林语堂小题大做,并说:“完全烧了便怎样?一共也不过5块钱罢了!”林语堂正不高兴,见鲁迅烧了他的蚊帐还如同没事一样,心里更加恼火,于是和鲁迅大吵起来。

有人说,一顶蚊帐让鲁迅和林语堂的友谊终止了,其实并没有那么简单。一个馒头可以引发一起血案(见陈凯歌电影《无极》),但是,鲁迅和林语堂这两个当时中国的文坛大腕,还不至于因为

一顶蚊帐闹掰了。

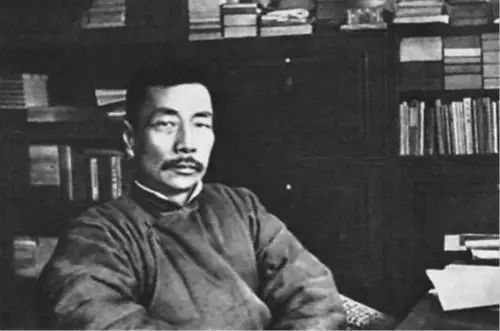

鲁迅