正文

而同时,群像构成了一种空间。贾樟柯导演依然偏爱那些纯粹而繁杂的群居场所,车站、收费站,甚至田野间,村舍。

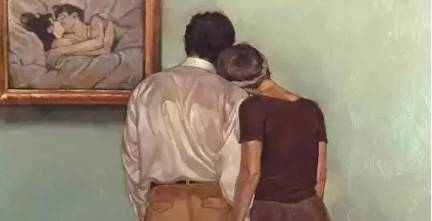

这是一个非常新奇的用法,我们看到,空间构筑着人的母题背后,个体也正在用后背、前胸、手臂,用背离或者相拥的姿态环绕着土地、构建着空间。人

类存在于空间,而本身又是空间。不论是作品的空间还是实在的,他们都变成了一种生命的组合的方式。时间在褶皱和雕塑的纹理上流淌,而同样的,老迈与年轻的并存,年长的土地与年轻的人类并存,本身又是时间的乱序。

导演使用了相当朴素的镜头语言,干净简单,并没有太多摆件,仅仅是色调和构图上的协调,镜头中的人物并不在乎唐突镜头,虚焦的人影时常在镜头前左右晃动。

并没有太多花哨的视点,更多采用平视,取消了一切抵消真实的可能性。随意散布在寻常的村舍、店铺,被花团锦簇的杂物围绕堆砌,在缓慢的烟火气里被营养出人的肉身。

四位受访者具有一定的特殊性,他们在不经意间参与了文学史上的几次浪潮:革命文艺到寻根文学,再到后来的先锋派。

作者同样用戏曲和西方野兽派艺术提示着这种转变的发生,口述或纪念着时间的存亡。而他们不管转向如何,确实是泥土里生长出的写作者,这样的身份又让他们对泥土、血液有了更强烈的表意,用身体和意志诠释了人类与土地的关联。

现实主义是这样平静的种植了贾平凹的血地、余华如同夏夜凉爽的死亡前夜。贾樟柯用诗歌做了影片的韵脚,诗歌在这里是电影的配乐,而配乐又虚构了一种更宽广的真实。

那些被我们揉搓成的字句,又在泥土的边缘反哺人类,在更大的体积里形成了生命的循环。写实被老旧绞杀,而现实主义却没有老去。

影片是对知识分子的礼遇,登上院线之后,却对很多观众形成了挑战。相对而言,电影与其说是沉闷,不如说是有对抗天空的重力。在某种程度上,导演选择纪录片而并非剧情片,也与现象的重量有一定的关系。

剧情片在接受之初,观众就带上了前逻辑的护甲,认定两小时的幻梦必将是费心的虚构或者操纵,甚至是轻浮的魔术。

可纪录片作者与观者的距离在很大程度上达成了和解,尤其是导演决心让观众遗忘自己,或者是加入观众,在很多镜头里透露出,作者藏在摄影机背后角落观察影片的视点,实际上和观众达成了共识。

导演被忘记之后,现实就取代了作者的部分身体,从而形成了一种加入的邀请。

观众毫无芥蒂地进入了影像的真实,并负担起这份重量,这份重量就更带领他们回到了自己原初的、相关联的个体经验中,而老人、孩童、青年、中年,都在不同的时间点被囊括在了影片的襁褓里。

关于这片遗落着祖先记忆的泥土,对于所有人来说都沉默而端肃。

政治、时代,甚至是隐喻、幻觉、个体经验的流淌,都被囊括在更广阔的现实之内。

导演用余华所说的,“一直游到海水变蓝”,也是一种咏叹,这些背负的现实,究竟是背囊还是十字架,他们究竟是幸运者还是溺水的孩童,他们是在返乡还是背井离乡,这实际上也是导演的自白。