正文

大概就是这样,夹缝间点缀的其他小国就不介绍了。

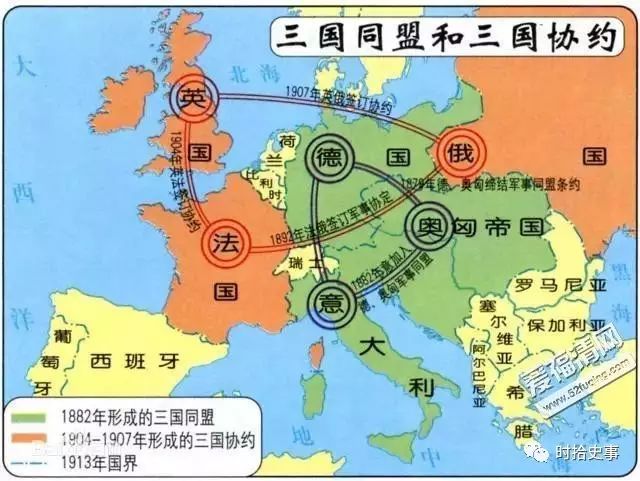

俾斯麦面临的情况很复杂,法国不用说能打多死打多死,一切法国的敌人都是德国的朋友,一切法国的朋友都要争取为德国的朋友。而英国俄国飘忽不定,不拿出点诚意很有可能就跑到对面阵营了,奥匈是好弟弟,可是弟弟跟俄国不对付,俾斯麦就从身边的人下手,1873年促成了与俄奥之间的同盟。

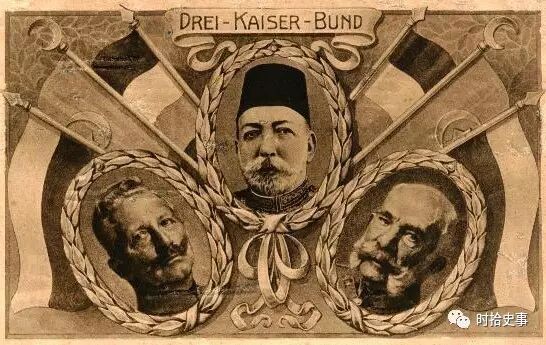

俄国和奥地利的皇帝被请到柏林,双方签订兴勃隆协定,之后德国加入,俄奥德就此形成“三皇同盟”,俾斯麦首先联合了东边的朋友,防止西边的法国与东方交好用来夹击德国。

现在暂时安全了,臭法国,孤立你,签条约,恶心你。

▼

俗话说三人行必有灯泡,三皇同盟这种松散的约定能维持多久呢?

奥匈和俄国、英国和俄国在东方的利益一直都是个隐患啊。果然不到5年,东边就着火了。15世纪曾经取代拜占庭帝国的奥斯曼土耳其发展到19世纪已是油尽灯枯,还控制着欧亚交界最重要的路口,必然成了箭靶子。附近的巴尔干半岛又是著名的火药桶,一大把零碎的民族国家交织着宗教矛盾天天不得安宁,就在1875年,巴尔干波黑地区发生宗教冲突,迅速引起俄国和土耳其介入,很快发展成俄土战争,欧洲列强密切围观,准备好了刀叉要开吃。

1878年,土耳其战败,各国赶紧开会,名义上解决巴尔干危机,实则大肆揩油。这次出面主持的就是大外交家俾斯麦,他看准了这个机会正好提高新德国的地位,1878年,组织有关国家在柏林召开会议。会后决定,俄国退出保加利亚,保加利亚分裂为三,一部分自治、一部分中立、一部分归土耳其;然后划了一小部分算是补偿俄国。塞黑、罗马尼亚独立,塞浦路斯归英国,波黑归奥匈。土耳其成最大输家,而倒数第二是俄国。作为一个战胜国打了半天就得到这么一点,来蹭饭吃的都收获满满,俄国感到非常生气,自然对主持调停的俾斯麦有所怨气,德俄关系恶化,三皇同盟有点动摇了。不过俾斯麦却得到了英奥的好感,同时也在削弱日渐强大的俄国。

德国和奥匈经此一役关系越发亲密,因为奥匈对于俄国的忌惮,双方秘密结盟,约定一旦俄国出兵,要互相帮助。俄国一看,本来是玩的不错的三个人现在自己被孤立,心里酸溜溜的,加上英国又总是给它使绊子,没几个兄弟在欧洲真混不下去,于是俄国又主动去找德奥,

1881年三者重归于好,东方局势再次稳定了一些。

暂时放下东方的俾斯麦将目光又转向法国的南部,那里趴着大靴子意大利。这个国家地方上次见它有点名堂还是罗马牛叉那会儿,后来除了教皇没事找点茬也就只能靠画画音乐当个文艺青年了。德国统一的时候,意大利借了普法战争的东风好不容易也结束了分裂,跃跃欲试也想搞点殖民地,看上了附近北非的突尼斯划成自己的宅基地,没想到却被西边的法国给抢走了。心心念念的房产没了,大靴子又不是法国的对手,只好哭着去找德国,俾斯麦求之不得将法国的敌人联合成朋友,于是1882年拉上奥匈弟弟一起签订了《三国同盟条约》,在南部给法国埋下炸弹。

看完南部,俾斯麦又把眼睛望向大陆之外的英国。英国一贯奉行光荣孤立的原则,向来不想插手欧洲的事务,俾斯麦要想拉拢英国,着实得费点力气。因为之前巴尔干危机,俄国跟英国一直在东边有摩擦,柏林会议之后保持独立的罗马尼亚被俄国觊觎,因为担心而寻求德奥保护,俄国在巴尔干的利益受到侵害,总想找机会报复。俾斯麦便拿出这件事去跟英国交涉,极力想将英国拉近德奥阵营来对抗俄国。这里大概有人要问,俾斯麦不是和俄国和好了吗,怎么又在给它下绊子呢?因为当时欧洲局势一天一个样,昨天的朋友说不定今天就打起来了,而这些乱七八糟的协定啊同盟啊,理论上都是秘密签署的,其相互之间条款很有可能矛盾排斥,压根没个准,但是为了今天的和平还得积极去签,能安宁一阵子算一阵子,对于德国来说,一个相对和平的空间太重要了,新生的它经不起打仗。所以在俾斯麦的努力之下,光荣孤立的英国都放弃了孤立,加入到俾斯麦搅和的一趟浑水里来,德奥英意签订了两次《地中海协定》,声明要相互帮助相互扶持。

就这样,在俾斯麦这个外交老天才的纵横捭阖之下,德国建立了一个以自己为中心、环环相扣、均衡势力的大陆联盟体系,这个体系建立在俾斯麦个人的斡旋之下,处心积虑,错综复杂,所以史称“俾斯麦体系”。

看似相当厉害,但是这个体系却是漏洞重重、脆弱不堪,往深了说19世纪末列强之间的矛盾本来就是不可调和的,往浅了看只要任何一个国家变心,或者俾斯麦本人出问题,这个体系就随时会崩溃。后来事实证明很快俾斯麦体系就瓦解了,不过因为一个人的口舌能牵动整个欧洲,早已不仅仅是铁与血,有的人天生就是政治家,长袖善舞,运筹帷幄,我们铭记的是历史的奇迹,铁血宰相永远的传说。