正文

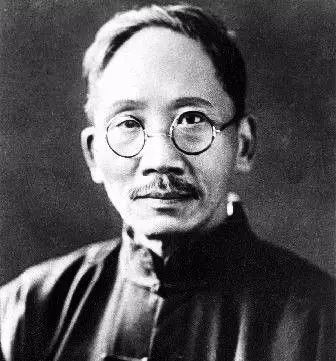

好歹也是个正部级官员吧,孙中山却告诉他没有办公室了,你自个想办法吧。蔡元培一脸懵逼,最后还是在马相伯的帮助下,在外面租了三间房子算作办公室,也够寒碜的。

搞定办公室后,蔡部长从大街上招来了一辆人力车,前去拜见大总统,不给钱,也不给人,就给了一块教育总长的大印,蔡元培又坐着人力车回来,这个教育部才算是正式开张了。

办公室和大印总算是有了,但是个光杆司令。办公室可以寒碜,人不可以,不但不可以寒碜,还必须是一流的,鲁迅、许寿裳、王云五等一群牛人便是这个时候被蔡元培发现,并请进教育部的。

总共也就三十来个人,办起事来比现在动辄上千上万的部门还牛逼,短短的两个月里,他们分别起草了小学、中学、专门学校以及大学的各项制度。

“中华民国全部学制草案,实于此时大略完成。”后来的北京政府正是在此基础上制定了著名的“壬子癸丑学制”。

蔡元培还首次将“五育并举”的教育思想,写进了中国的教育政策中,“军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育皆近日之教育所不可偏废。”

一般人还真没有这样的气魄和胆量,蔡元培就是这样牛逼。

蔡元培又辞职不干了

据统计,蔡元培一生辞职

24

次,在一个政治混乱、黑白颠倒的年代,辞职其实是一种自我保全、以退为进的手段,当然,前提是你得有那个实力和气魄,不然就是作死了。

1912

年

7

月

2

日,为抵制袁世凯的专制独裁,蔡元培又辞职不干了。

袁世凯说:“我代四万万人坚留总长!”蔡元培答:“元培亦对四万万人之代表而辞职!”

不卑不亢、掷地有声,蔡元培以

46

岁高龄又跑到欧洲游学去了。

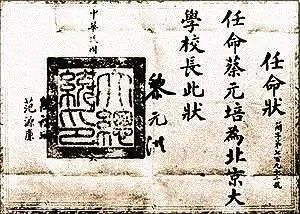

三年后,袁世凯早已命丧黄泉。一份来自教育部长范源濂的急电再次撩动了蔡元培平静的心:

“国事渐平,教育宜急。现以首都最高学府,尤赖大贤主宰,师表群伦。海内人士,咸探景仰。用特专电敦请我公担任北京大学校长一席。务祈鉴允。早日回国,以慰瞻望。启行在急,先祈电告。”

或许正是“教育宜急”这四个字真正打动了蔡元培的心,

1916

年

10

月

2

日,蔡元培启程回国。

身边的朋友却并不看好这件事:

吴稚晖说:孑民啊,这天下事呢,你说办得呢,它又办不得;你说办不得呢,它又办得。(意思就是:呵呵,元培啊,你不要那么天真!)

汪精卫说:孑民啊,北大太腐败了,那群学生不是打架就是逛窑子,你要小心你的名节啊。

蔡元培还是要去:

“我不下地狱,谁下地狱!”

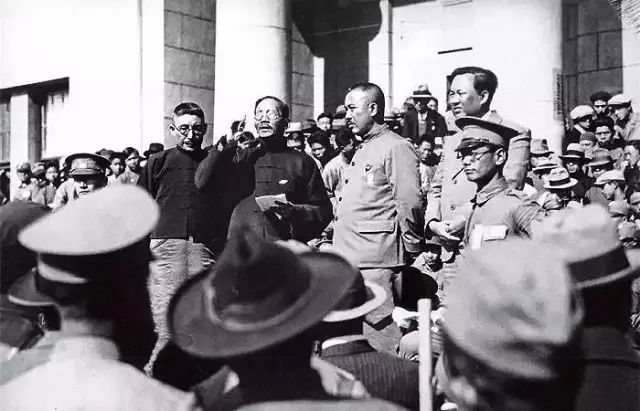

1917

年

1

月

4

日,蔡元培抵达北京,当天的报纸上是这样登载的:

大风雪中来此学界泰斗,如晦雾之时,忽睹一颗明星也。北京成新政新事,人们对改革之举充满期待。

蔡元培注定要改写历史。

大学真精神之一:大学者,研究高深学问者也!

蔡元培之前,北大是什么样的呢?最好的办法就是采访下附近的妓女。

在北京最为繁华的烟柳之地“八大胡同”,就流传着“两院一堂”的说话:来这里寻欢作乐的大爷,多是“两院一堂”的人,“两院”指的是参议院、众议院,最高立法机构;“一堂”呢?京师大学堂,北大前身,全国最高学府。

说北大学生爱逛窑子,还真没冤枉。

在学校里面,学生都不叫学生,叫“老爷”;老师也不叫老师,叫“中堂”。有“老爷”上课还随身带着跟班,上课时间到了,跟班跑到老爷面前,口呼:“大人,请上课。”

体育课更搞笑,体育老师都是这样对学生发号施令的:“大人!向右转!”“大人!向左转!”

这样的地方,能培养出人才那就怪了。

蔡元培决心改革!

五天后,北大的开学典礼上,蔡元培发表了他那篇著名的就职演说,针对学校的不良风气,蔡元培提出了三项要求:“拍定宗旨”、“砥砺德行”、“挚爱师友”。

并开宗明义,阐发他对大学性质的理解:

“大学者,研究高深学问者也。”“大学生当以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯。”

蔡元培的话掷地有声,足以让大雪中的北大为之震撼,也正是从蔡元培的这一句话开始,中国的大学才真正地拥有其独立的人格:

大学就是大学,不是权力的依附,更不是你升官发财的阶梯。

罗家伦回来回忆说:“那深邃、无畏而又强烈震撼人们心灵深处的声音,驱散了北京上空密布的乌云,它不仅赋予了北京大学一个新的灵魂,而且激励了全国的青年。”

大学真精神之二:兼容并包,囊括大典

要改革,就要有人才,作为校长,不但要会识人,还要会留人、挖人。挖墙脚,蔡元培最擅长了。

1917

年

1

月,北京西河沿胡同中西旅馆,天刚亮,蔡元培就带着他的金丝边眼镜缓缓而来,探望六十四号房客。

“他还没起,我去叫!”伙计答。

“不必,给我拿条凳子来就行。”堂堂北大校长,一大早便坐在凳子上等待着这位神秘的六十四号房客,而且,不是第一次来了。

这位客人并不是什么大官,也不是什么名儒,论功名,只是穷酸个秀才,他叫陈独秀,蔡元培要请他做北大的文科学长。