正文

当时,研究量子引力学的主力军要属弦理论的支持者,例如美籍学者凯洛格•斯特里(Kellogg

Stelle)。他是史蒂芬的博士后导师之一,也是P膜(P-branes)领域领军先驱人物之一。在数学上,膜是一种二维延伸的物体——换言之,它占据了空间,而P膜则是高维度中类似的物体(在弦论与相关的超重力理论中,膜为一物理实体,将点粒子的概念推广至更高维度)。弦理论里边的弦可以全部落到P膜上。而在量子引力领域还有另一种研究途径,是克里斯•艾沙姆(Chris

Isham)所主张的,他主要从事拓扑斯理论方面的研究,这种有点哲学意味的数学模型只能说“部分存在”。

史蒂芬不认为自己像这些大师一样充满天分,但也还是认为自己能为宇宙学贡献一份力量。不过这一切,都在他遇到比莱恩以后改变了。当费伊在客厅演讲的时候,史蒂芬注意到了和李一起来的一位朋友,他身着黑衣,有着一张结实的脸庞,嘴里镶着一颗金牙,每当说话时便能露出来,闪闪发光。他听得很专注,史蒂芬一度觉得他是个实力派俄罗斯学者。

演讲结束后,李和他的这位朋友一起邀请史蒂芬去后者位于诺丁山门的录音棚。史蒂芬很快意识到,这位金牙哥可不是一般的物理学家,他跟李谈话的内容令人十分着迷。起初,他们讨论着时空的结构,以及爱因斯坦提出的相对论。可随后,他们开始聊起波的数学,也不知怎么地,总能扯到音乐。史蒂芬对金牙哥的兴趣越来越浓厚。

这位金牙哥,就是布莱恩•伊诺。到达目的地后,他们交换了联系方式,伊诺大方地把一辆自行车无限期借给史蒂芬。史蒂芬后来把他的经历分享给一位玩音乐的好友,他是个出色的贝斯手,同时也精通乌德琴。他被史蒂芬的无知给震惊到了:“傻瓜,你遇到的可是大师级的人物啊。

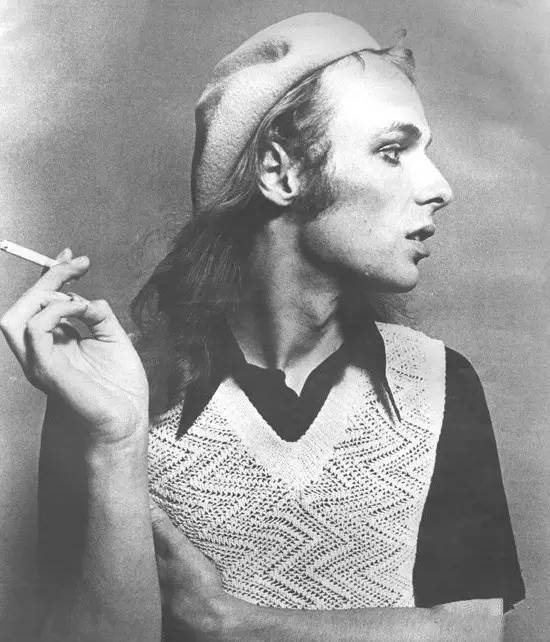

年轻时的布莱恩·伊诺

原来,布莱恩·伊诺是位勇于创新的音乐人,曾参加英国摇滚乐队Roxy

Music。他积极响应艺术摇滚和华丽摇滚运动,将古典和前卫的风格与摇滚相结合。每当演出时,他总穿着个性张扬的衣服,梳着时髦的发型,浓妆艳抹,就像卢·里德、伊基·波普和大卫·鲍伊那样。他在乐队里演奏合成器,编写出美妙的音符。现在的合成器只需要按键就能发声,早期的合成器则需要手动调试,这正是其魅力所在。Roxy

Music很快扬名世界,而伊诺却选择急流勇退。在单飞后,他的事业继续蒸蒸日上,与诸如U2、传声头像(Talking

Heads)、保罗·西蒙、大卫·鲍伊和酷玩乐队等均有合作。除此之外,他还为雅马哈DX7合成器编写程序。

当时,像布莱恩这样的音乐家,怎么会对时空和相对论感兴趣呢?随着对他了解的深入,史蒂芬发现他绝非闲来消遣。布莱恩完全可以被称为“音乐宇宙学家”。因为他研究宇宙结构不是受到音乐的启发,而是运用音乐来研究。

有一天,伊诺给史蒂芬解释了他的专辑——《氛围音乐1:机场音乐》(Ambient

1: Music for

Airports)封面文字的含义:“氛围音乐一定要满足聆听者不同的专注度,既能使人驻足欣赏,又要可以被随时屏蔽掉。”正如氛围音乐其名,伊诺寻找的是一种氛围,而非需要高度专注的音乐本身。而要达到这种随意自然的效果却是千难万难,所以他经常埋头苦心钻研各种声音。

那天早晨,布莱恩正用电脑操控不同的波形,好像他能和声波交流一般。

而最令

史蒂芬吃惊的是,他在用振动

——

这或许是宇宙内最基本的概念

——

来创作音乐。对于量子物理学家来说,粒子在不断振动;对量子宇宙学家来说,弦等基本实体的振动或许就是人类了解宇宙的关键。很不幸,量子级别的弦振动对人们来说是那么难以捉摸,但它又真实发生在史蒂芬面前

——

听起来就像抓得住的振动。这让史蒂芬开始思考自己的研究,以及罗伯特

·

布兰登堡(

Robert Brandenberger

)抛给他的问题

——

宇宙内的结构是如何构成的?

声音通过物体振动产生声波,通过介质传播。不同声音造成不同振动,从而产生不同压力波。我们可以用波形把波记录下来。从物理的角度讲,每一段波都有波长、振幅;对声波来说,波长决定音调高低,振幅决定音量大小。

如果某件事物可以被测量,比如波长、振幅,那么我们就能赋予它数值;如果某件事物可以被赋予数值,那么我们就能把它们联系起来,就像加数字那么简单。这正是布莱恩在做的事情,将不同的简单波加到一起,合成更有意思的复杂声音。