正文

中共开辟各根据地之初,不少做妇女工作的干部经历过“五四”新文化运动的洗礼,他(她)们拥有女性解放的情怀,“将工作的重心放在破除封建的文化观对女性身体与精神的束缚上”,即妇女应突破父权、夫权束缚,走出习俗藩篱,追寻人格独立。各地颁布的“婚姻条例”正是此种女性解放理念的诠释,它“隐含了一种假定,即‘婚姻自由’会让妇女受惠,并受到绝大多数女性的欢迎。它假定所有婚姻都应该基于‘感情’和‘自由意志’”。然而事实上,尽管“婚姻条例”强调以感情为基础的现代婚姻理念毋庸置疑,但对于1940年代的华北乡村社会而言,现代婚姻理念却与乡村文化空间与经济环境相抵触。

传统华北乡村的婚姻多遵循着“父母之命,媒妁之言”的习俗,少有对女性意志的尊重,因经济困难和男尊女卑的习俗,婚姻事实上只具有改善经济、维系家庭、传宗接代的价值,性别平等无从谈起。被置于从属地位的女性,只是被私有或物化的对象。“女儿的婚姻都是由父母一手包办,甚至有的瞒着女儿,不叫知道,结婚前才叫知道,许多人结婚后夫妇不和。冀中任邱(丘)县一个女子结婚十年未和丈夫同居过,还有的丈夫不在家,用公鸡娶或小姑代娶。冀中交河一带有的二三十年没有见过丈夫,有许多结婚后因为许多原因(长得不好,东西少,不懂封建礼教等)受气挨打的,过着一种痛苦的生活。夫妻不和时,只能男人提离婚,妇女不能提出离婚。农村有几句俗语,‘嫁鸡随鸡、嫁狗随狗、嫁个扁担还得拿着走’、‘娶下的媳妇买下的马,打死骂死由人家’、‘好马不配双鞍子,好女不嫁二男子’、‘是猫即毙鼠,是男即做主’、‘活着是人家的人,死了是人家的鬼’。”乡土习俗视婚姻为男性特权领域,女人无权解除婚姻。夫休妻、女子从一而终的观念,内化为一种融入农民生活的性别及婚姻意识。这一认同支撑着传统婚姻制度的垄断性优势,抵御着外来的新的婚姻观念及行为的冲击。在生活方式及认知水平均没有质变的前提下,中共的婚姻政策可以强力推广,却难以迅速普及。女性天然的婚姻自由权利,被视为大逆不道。

婚姻是家庭的构筑前提,经济条件又是婚姻成立的前提。由于农业生产对男性劳力的需求及重男轻女陋习的交互作用,华北农村对溺死女婴习以为常,生育男孩意识强烈,久之则造成多数乡村出现性比例长期失调的现象。“一项1929—1931年在华北地区所作的调查表明,30~34岁男性中有近12%是单身。另据1935年的调查,山东邹平30岁以上男性未婚者有2294人,占同年龄组的男性人口的23.13%,30岁以上女性未婚者极少,有21人,占同年龄组的女性人口的0.21%。”男女性别的不均衡、女子物化意识形成的索求彩礼的风俗,导致许多乡村普遍存在男性结婚难的问题。千辛万苦娶来或买来的妻子,如随意离婚的话,农民难以接受,因为再娶极其困难。如磁县二区某村一对夫妻感情不好,女方到区上提出离婚,公公说:“现在说个媳妇不容易,你要能给我儿捁(搞)个对像(象)就叫她离了婚。”离婚后女性还要平分财产,男性农民更感到“鸡飞蛋打”、“人财两空”,对于“妻休夫”现象极为反感或公开抗拒。显然,具有服务抗战和解放女性双重目的的妇女动员,因离婚现象频现,在乡村家庭结构、两性关系及经济诸方面引发了重大震动。

在各地的“妻休夫”婚姻纠纷中,男性农民应对“妻休夫”的方式也是多样的。在有些案例中,“多是女方要离,男方坚决不同意”。临县柏塔子村高柏昌的妻子1948年提出离婚,经区公所介绍到县政府处理时,高氏在中途逃走参军做喂马工作,利用军婚条例保护军人婚姻的规定拒绝离婚。有人“认为女人是无论如何不能离婚,就是死了骨头也得□一把,所以多採(采)取硬猛的手段,对待女人”。“涉县庄上荣退军人史白廷和女人感情不好,女方提出离婚,男人不服气,返回途中在河滩卡住女人痛打了一顿,并用石头将女人牙齿打落好几个。南庄村一个退伍军人和女人不好,竟用犁地铧在女人脊背上砍了十几道壕,又用皮带打了个半死。”“女方一旦离婚成了事实,男方一直也要上诉打官司,给女方故意找为难,制造痛苦,他们的目的是:一方面幻想这样给她拖来拖去使女方没有办法的时候,万一还可能回来,做自己的老婆。另一方面……认为总(纵)然要离了婚也不能给她个痛快,总得调摆调摆女方,不然自己人财两空,女人太便宜。……所以男方明知道不行了,也要一直上诉打官司。”由于偏远乡村普遍贫穷,即便妻子发生婚外性关系,穷苦男性只得忍受,不愿离婚是无奈选择。如榆社梁山峪村马生元的妻子白圭女“与贾润堂通奸,嫌丈夫贫穷,不愿同居。有一次因通奸被马捉住,马因一时气愤将白圭女用刀及棍打伤。白即告到妇救会要求离婚,县府即判决离婚。马生元疼(痛)苦各机关与政府请愿说:‘我以后再不打她了,她要怎样就怎样,她和别人干,我在一边看,我也不干涉,只要她是我的女人就算。’”个别农民以死反抗离婚,如“和西堡下村一妇女告夫坏,与夫离婚,气得丈夫喝大烟死了”。平山县的梁向道,将提出离婚的妻子杀害后上吊自杀。

在经济落后、习俗尚未质变的乡村社会,以简单的行政手段推动妇女反抗婚姻的不合理束缚,让男性农民承受离婚造成的经济窘迫、心理失衡和家庭破裂等后果,导致多数家庭和男性均反对婚姻条例。如有人说:“毛主席啥政策也好,就是给伢离婚不好,过去社会人家没有离婚,没有一直过时光来,反□是现在提高妇女了,伢不想给过就是离婚条件,当‘汗(汉)们’的还能吭啥。”有的甚至认为是“‘活生生的就给人家拆散了。’……‘女的一来就离婚,男人还有保障吗?’”有些通情达理的农民认为,双方自愿离婚值得同情,在家受气者可以离,但不同意以年龄差距大、嫌穷、有外遇、性情不合为因离婚。如和顺东关赵九元的男人有精神病,夫妻感情不好,赵九元提出离婚,区干部批准,民众很不满意。

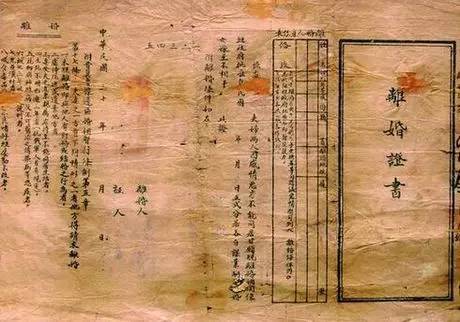

晋冀鲁豫边区离婚证书

事实上,不少乡村干部对于“妻休夫”也十分反感,有意无意从中阻碍。各地乡村干部多是农民出身,受文化素养、生存环境等因素制约,并不真正理解新婚姻条例所包含的现代价值意义,对于女性解放、性别平等的认识较模糊,男尊女卑意识也是其最根深蒂固的理念,多对女性主动提出离婚不满。“涉县一些村干部说真要实行了离婚,光我村就得一大半离”;“一个区长说如果这样办我实在想不通,除非我娘重生一回”。一些干部同意“夫休妻”,却不批准“妻休夫”,甚至强调双方同意方能离婚。一些司法干部对于离婚诉求多进行调解,调解不成就进行拖延。他们不仅不帮助传案,反而给被告(男性农民)出主意想办法。基层干部利用职权给提出离婚的妇女设置障碍,如不开介绍信,并威胁说“不要村上介绍信了,县里能离婚还要区村公所干啥,撤销了吧”。“灵寿刘家村一妇女经区介绍到县离婚后,村干部强调未经他们证明,县又把离婚判决收回,强使女方又与男方重过起来”。“灵寿二区封家湾李金花,买卖婚姻,整天挨打受气,到区要求离婚,不但不给解决,反把女方押起来”。对提出离婚的女性的人身伤害更是司空见惯。“涉县南塞村,村长和生产主任刘同亭把一个要求离婚的妇女李政荣用绳子缚在板凳上,还要往腰硬支三个砖脱去外衣进行毒打”。邱县四区区公所吊打一个提出离婚的妇女,致使她不敢再提离婚。

在抗战及革命需求的背景下,公权力站在道德制高点,以婚姻自由的现代理念切入,形成对婚姻这一私人空间的挤压。然而根深蒂固的习俗及落后经济条件的制约,使得乡村农民、干部的应对与反弹超出了中共预期。对于“妻休夫”现象,身份与思想意识渊源均为农民的基层干部既要表达乡村习俗立场,又要成为中共政策的代理人,从早期较为积极执行婚姻政策到后期回归乡村习俗压制“妻休夫”现象,经历了一个让婚姻政策适应社会现实、让女性解放服从稳定社会秩序及军心的政治需求的过程。在情与法的冲突中,中共的婚姻政策无奈向传统习俗靠拢,婚姻条例赋予女性的离婚权利受到诸多阻碍。

中共战时动员及《婚姻条例》的颁布,在不少女性心中的反应犹如风吹皱一池春水。由于婚姻政策变化、一些村干部较激进的工作方法及女性对婚姻自由的理解不当,造成了“妻休夫”现象急增的偏差。尽管面对着习俗、经济利益与基层干部的各方压力,一些身受男权压迫的乡村女性开始觉悟,以各种方式努力追逐着自由婚姻的权利,充分表达着她们的主体性。当离婚屡次受挫时,一些女性选择诸如发生婚外性关系、不同居、破坏财产甚至以死抗争等多种方式,挑战旧有婚姻与伦理体系。

这一时期,各地“妻休夫”的理由很多,如感情不合、婆媳不合、受虐待、有外遇、生活困难、年纪差距大、丈夫参军且长时间无法联系和政治原因等。据平西县1941年的总结,“妻休夫”者占妇女总数的45%,因感情不合要求离婚者占60%。在太谷,80%离婚案件的主因是感情不合。多数乡村男女婚前没有交流感情的机会,“婚姻成立时,在夫妇双方感情基础方面通常还是一张白纸”。国人的习俗是“把婚姻关系看作是依赖于配偶之间重大的责任与义务而非依赖于个人的爱情与情感”。因此,经济更多地替代“感情”成为婚姻的基础,是维系婚姻的重要纽带,所谓“有米有面成夫妻,没米没面收拾起”。提出离婚的农妇,多是“嫌夫家生活不好,藉以婚姻不自主感情不好而离婚”。1942年晋冀豫区工作总结指出:嫌贫爱富是“妻休夫”的主因。不少“女方看到男方的生活艰难,就灰心失望,以至影响到双方的感情,发生离婚纠纷”。“妻休夫”以“感情不合”为由,显然是要利用各地婚姻政策达到离婚目的的借口,与强调以感情为婚姻基础的话语大相径庭,也严重扭曲了中共婚姻观念的根基。

1942-1943年间晋冀鲁豫、晋察冀、晋绥边区公布的婚姻条例都规定,夫妻一方,有下列情形之一者,另一方得向司法机关请求离婚:充当汉奸者、与他人通奸者、虐待压迫他方者、图谋陷害他方者等。一些女性充分利用关于离婚的法律规定,使用“感情不合”、“压迫”、“虐待”、“包办婚姻”等官方词汇与家庭、政府相抗争。如和西某村一位村妇状告外出的丈夫是汉奸,离婚后男人回来了,只好再判她复婚。一些女性在诉讼中攻击男人不给吃穿,用经常打骂的理由起诉,用起诉一回不准、下回再来的死缠手段。有人对丈夫用不理不睬、不同床的办法,试图激怒男人打骂。昔东陈村一位妇女故意以性乱办法来离婚。偏城少妇孙雪娥,素与其夫感情不睦,某日乘丈夫熟睡,到偏城县政府诬告其夫欲用厨刀谋害她,提出离婚。还有一些女性面对家庭的阻扰,以故意浪费钱财、搞婚外性关系、往外送东西、不和男人同居等手段表示抗争。面对相关部门的推脱和不作为,一些女性“就躺到政府光哭不走或者要行死上吊或者一直在外边流浪讨吃来进行抵抗,死也不回男家去,一直斗争到最后离了婚为止”。

婚外性关系是女性应对离婚受阻的常见手段。“如平山、阜平因为军属婚姻问题不能适当解决,有的发生了不正确的男女关系”;“上关军属李桂花男人也是十年来无音信,几次不准离婚,和医院X连长搞起男女关系”;“四区庄里一个妇女干部,男的是傻子,女方提出离婚,为迁就男方和怕引起更多的离婚到现在还未离,以至(致)女方有了男女关系”。尽管各地乡村因经济破败、婚姻变异等原因,民众对婚外两性关系的认识较宽松,但女性由此所承受的舆论压力与道德谴责也是巨大的。

乡村女性提出离婚需要足够勇气,打压女性离婚诉求的现象也比比皆是。一些地区因为村干部迁就男性农民,阻止“妻休夫”式离婚,女性走投无路以死抗争的事时有发生。如涞源二区4个“妻休夫”婚姻案件一个也不解决,此风蔓延,以致造成女性自杀。1946年,涉县有37名妇女因婚姻不自由而自杀。(59)北岳区史家营村支书史天英妻生孩子,史天英不给她吃饱,其妻怒而提出离婚,遭到区里拒绝,该女子上吊而死。建屏县的侯改改被迫结婚,与丈夫毫无感情,男人限制其自由。时常挨打受气的她提出离婚,村中民众及干部均反对,看到离婚没有可能,侯改改自杀以示抗议。涞水县紫石口的杨宏兰夫妇关系不好,女方提出离婚,村干部不但不允许,还把杨宏兰妻扣押几天,女方极度失望下自杀。离婚受阻后,积怨较深的一些女性甚至选择暴力杀夫。“如黎城一个妇女,因三次离婚不准,暗将她丈夫的手榴弹,把火线拉上,拴在粪筐底下,想让男人在背筐头时好炸死”。一些女性“想法威胁妇救会,如说‘不给离婚就不做工作了’,‘不解决只有上吊、跳河了’”。